清代宫廷的《鸟谱》

“对时育物之资,博考洽闻之助”——清代宫廷的《鸟谱》

《鸟谱》又称《仿蒋廷锡鸟谱》,共十二册,其第一至四册随清宫的多量贵重文物,被蒋介石国民政府运至台湾,目前,被保留在台北故宫博物院;第五至十二册收躲在故宫博物院。

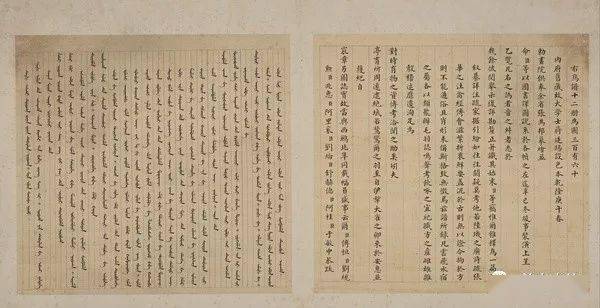

该《鸟谱》每册的画幅尺寸及拆裱形造均不异,即纵四十一点九厘米,横四十三点九厘米,为摆布对开式。右页绘工笔重彩花鸟画一帧,涉及喊禽、攀禽、陆禽、猛禽、涉禽和游禽等六个生态类型的鸟,数十个品种;左页以汉、满两种文字书写其名称、形态特征、产地、习气等,并抄录《尔雅释鸟》《诗疏》《禽经》等典籍中的相关著录。每册画幅前后,均添有纸量的空白副页和一厘米厚的楠木夹板,以防画心硌伤、受潮。为了便于保管和取用,在楠木夹板上均阴刻图名“鸟谱”及该册序号。

展开全文

该《鸟谱》著录于《石渠宝笈》续编。著录除介绍了《鸟谱》的概略:“绢本,十二冊,毎冊三十幅。末册三十二幅,纵一尺二寸五分,横一尺三寸。设色画鸟属三百六十一种,右图左说兼清汉书”外,还详尽登录了每一图册所绘的鸟名,以及乾隆朝重臣傅恒、刘统勋、兆惠、阿里衮、刘纶、舒赫德、阿桂、于敏中等人所撰写的题跋,跋曰:“右《鸟谱》十二册,为图三百有六十。内府旧躲故大学士蒋廷锡设色本,乾隆庚午春敕画院供奉余省、张为邦摹绘。并命臣等以国书译图说,系于各帧之左。迄辛巳冬竣事,拆潢上呈乙览。”由此可知,那套本无做者签名和年款的《鸟谱》,是从“乾隆庚午春”即乾隆十五年(一七五〇)春季起头绘造的,曲至乾隆“辛巳”即乾隆二十六年(一七六一)完成。还可知,那套《鸟谱》是根据内府旧躲蒋廷锡的图本所摹,其摹绘者是乾隆朝画院供奉余省和张为邦。

《鸟谱》的绘造

那套《鸟谱》始绘于乾隆十五年,此时清王朝在乾隆皇帝多年的励精图治下,正步进昌隆期。关于《鸟谱》的绘造,据《外务府造办处各做成活计清档》(以下简称《清档》)记可知,在余省、张为邦绘造之前,宫中躲有多种鸟谱。雍正元年(一七二三)《清档流水档》记:七月初六日,“怡亲王交《飞禽谱》十二册。王谕:着表(裱)册页。遵此”。雍正五年(一七二七)《清档流水档》记:四月初三日,“副总管寺人苏培盛将造办处收贮《鸟谱》册页一本呈览奉。上问共有几本?随奏称共有十二本。上谕:着将此册页交出,着慈宁宫画画人内通俗手艺人照样画一分。其册页上字着翰林戴瀚写,不要草字,写行书字。钦此”。通过翻查《清档》发如今乾隆初年,还有谕令给旧《鸟谱》添加对题之事。此外,《清档如意馆》记余穉也曾摹过一套《鸟谱》:“十四年十月二十二日寺人胡世杰交《鸟谱》一册,传旨着余穉照《鸟谱》数目尺寸,用绢画《鸟谱》十二册。钦此。”

事实上,余省也曾零丁绘过一套《鸟谱》,此套《鸟谱》为《石渠宝笈》初编所著录:“余省画《鸟谱》十二册(上等黄一),素绢本,着色画,每册三十幅,每册末幅款云:”臣余省恭画”,下有“臣”、“余省恭画”连印。每幅左方,王图炳楷书谱文,每册末幅款云:“臣王图炳奉勅敬书”。幅高一尺二寸五分,广一尺三寸。”嘉庆朝翰林院侍讲学士、《石渠宝笈》三编的编辑者之一胡敬在《国朝院画录》中记,余省的那套《鸟谱》应该绘于他与张为邦协做的《鸟谱》之前,言:“续编有省与张为邦合摹蒋廷锡《鸟谱》,是册殆省先专画,后又与为邦合摹也。”(《国朝院画录》,道光二十三年崇雅堂集本)

上述《飞禽谱》与《鸟谱》之间的关系,以及它们与蒋廷锡《鸟谱》、余省和张为邦合摹《鸟谱》之间的关系,有待考证。乾隆十五年春,乾隆皇帝决定对蒋廷锡进呈的《鸟谱》停止摹仿,那现实上是皇室对鸟类题材存眷的一个延续。

《鸟谱》的做者

此套《鸟谱》的原做者蒋廷锡(一六六九-一七三二),是康、雍朝重要的词臣画家,字南沙,号扬孙,江苏常熟人。康熙朝进士,官至大学士。他工绘花鸟,并在与宫内西方布道士的接触中,掌握了必然的西洋画技法,故其花鸟画既宗法恽寿平的没骨花鸟,讲求设色施墨,不见笔痕线迹。又参用西洋画法,重视物体的明暗、透视及写实的视觉效果。蒋廷锡曾经不竭地向朝廷献上署有其名款(此中有别人代笔)的画做,仅被《石渠宝笈》著录的就有数十件(套),此中以图谱的形式敬献的大型画册,除《鸟谱》外,还有《鹁鸽谱》和《百种牡丹谱》等。蒋廷锡的《鸟谱》深得皇室出格是乾隆皇帝喜欢,命将它躲进紫禁城东六宫区内的御书房内,以便随时看览。

《鸟谱》的摹仿者张为邦、余省是乾隆朝如意馆的职业画家。张为邦,一做维邦,其生卒年不详,江苏广陵(今扬州)人。其父张震是康熙年间的宫廷画家。张为邦受家学的影响,亦工于绘画,尤擅画人物、楼看、花卉等。在张震的举荐下进到宫中,成为一名职业画家。其进宫的详细时间,目前没有明白的材料。通过检索《清档》可知,张为邦至迟在雍正四年(一七二六)已在宫中任职了。张为邦曾受乾隆皇帝旨意随郎世宁进修油画,是中国最早的油画家之一。中西画法兼备,又妙于工细写实,那应该是乾隆皇帝决定任用张为邦来画《鸟谱》的重要原因。

张为邦是何时分开宫廷的,没有明白的记载,应该是在《鸟谱》绘造完成后的昔时,即乾隆二十六年(一七六一),那一年张为邦还和郎世宁协做绘造了崇庆皇太后的“御容”,尔后便不再有他在宫廷中陆续承旨绘画的记载了。张为邦之子张廷彦(约活动于一七二五-一七七一)在乾隆九年(一七四四)张为邦的荐举下,亦以擅绘人物、山川及界画而进宫供职。

余省(一六九二-约一七六七),字曾三,号鲁亭,江苏常熟人。乾隆二年(一七三七),四十六岁的余省被户部尚书兼外务府大臣海看力荐进宫,从此在咸安宫画画处供职。余省进宫伊始就颇受乾隆皇帝赏识,那从他初进宫时“每月赐给赋税八两”的高额酬薪上可见一斑,其时从雍正朝就在宫中任职的老画家陈枚、孙祜等人的赋税也不外十一两。初进宫的画家象方琮、金廷标等人一般“每月给赋税银三两、工食银(公费银)三两”,见乾隆二十二年(一七五七)六月《清档杂录》记:“新来南匠金廷标(同)方琮一样,每月给赋税银三两、公费银三两”。

乾隆皇帝对余省的赏识还表现在画家的品级划分上。乾隆六年(一七四一),乾隆皇帝按照其小我的审美爱好,给在宫中任职的十五位画家划分了三个品级。余省进宫的时间固然比张为邦晚,但是,他的画艺更被乾隆皇帝所赏识,因而被列为一等画家,张为邦列为二等画家。乾隆皇帝对余省画艺的赏识还表现在对其画做的重视上,如常谕令将余省的做品列为“头等”来收躲,《清档裱做》记:“寺人高玉等交余省《茶竹雀兔》手卷绢画一张,传旨:着表(裱)九寸高手卷一卷,配匣,配囊,进乾清宫头等。钦此。”又记:“寺人高玉等交俞(余)省绢画《鱼》手卷一卷,传旨:着裱九寸高手卷,进乾清宫头等。钦此。”再记:“寺人高玉交余省《四时梅花》手卷一卷,传旨:着裱九寸高手卷一卷,配匣,刻字,进乾清宫头等。钦此。”等等。

并且,乾隆皇帝对余省的赏识还见于题画诗中,如题余省《花雉图》轴,言:“法常写生擅流辈,草草但取无人态。徐黄胶粉复太工,院本习气刻楮同。余省权衡得此中,理趣神解参无限。”(《清高宗御造诗文全集》)乾隆皇帝认为南宋闻名画僧法常以及五代“野逸派”的徐熙和“富贵派”的黄筌,他们的画做各有得失,唯余省才到达了“理趣神解参无限”的至高境域。乾隆皇帝出于对余省画做的高度赏识和相信,还曾谕令余省替其画做染色,《清档如意馆》记:“寺人胡世杰交御笔划一轴,传旨着余省烘染颜色,钦此。(今日烘染完,交讫)”。此举,关于地位低下的职业画家来说,无疑是浩荡的荣耀。

《鸟谱》的内容

《鸟谱》在内容安放上,有意将同类鸟绘于统一本图册中,以便于对某一类鸟的全面掌握。但是因为每册开数固定,而每类禽鸟的数目差别,于是呈现了将几类鸟合并统一册,或者是以某一类鸟为主,再附加上其他鸟类的组合。如第五册以啄木鸟为主,在绘有白头、黑头、花翎等啄木鸟之外,附加有石燕、越燕、紫燕、贴树皮、王冈哥、火纹斑、刺毛鹰、戴胜、吐绶鸡、白鹇等其他类的鸟。又如第六册以各类鸡为主,除绘有丹雄鸡、黑雌鸡、翻毛鸡、莱鸡、越鸡、秦和鸡、广东鸡、洋鸡、金钱鸡、山花鸡等之外,又附加有麻雀、半翅等。第十二册是《鸟谱》最初一册,因而所绘鸟的品种略杂,应该是对各册遗漏鸟的填补,里边除绘有鹰,还绘有雀。同时,绘有红交嘴、黄交嘴、花交嘴,以及国公鸟、信鸟、提壶鸟、额摩鸟等近十个品种。

乾隆皇帝谕令余省、张为邦配合摹绘的那套蒋廷锡《鸟谱》,现实上并非对蒋氏画做的简单摹仿,而是从表示对象到文字内容都做了增减批改。

目前,蒋廷锡的《鸟谱》下落不明,仅见载于《石渠宝笈》的著录:“素绢本,著色画,每册凡三十幅。左方别幅书谱文。每册末幅款云‘臣蒋廷锡恭画’。下有‘臣廷锡’‘朝朝染翰’二印。共计三百六十幅。”

余省、张为邦《鸟谱》的数量除后来补绘的额摩鸟外,亦是三百六十幅,与蒋氏的不异。但是,通过翻检《清档》发现,余省、张为邦在对蒋氏《鸟谱》仿造的过程中,不竭按旨意增加进了新的内容,如乾隆十五年四月《清档画院处》记:“大学士忠勇公傅交苇鸟一个,传旨着照样画下,进《鸟谱》,钦此”、同年六月记:“二十六日笔帖式持来忠勇公傅(恒)交黑花鸟四件、白鸟一件,传着画进《鸟谱》,记此”。又见《清档如意馆》记:“十九年十月十二日奏事总管王常贵交来《鸟谱》图样三十张,传旨着余省画得时聚在蒋廷锡画《鸟谱》后,钦此。”有增必有减,由此可揣度,余省、张为邦对蒋氏的原做停止了删减,从而连结了画做“三百六十幅”总数稳定。至于增和减的详细名目,因为蒋氏《鸟谱》的遗失而无法比对。同样无法停止比对的还有傅恒、刘统勋、于敏中等人在文字内容上的修订,他们对鸟名、产地、习气等从头做了核实。正如在尾跋中言:“复详勘厘正,并识其始末。”

《鸟谱》的创做及题跋

画“谱”更先是中国古代绘画的著录形式。北宋宣和(逐个一九-逐个二五)年间之《宣和画谱》,是画“谱”一词之肇端。该书所录画家及其做品皆凭仗文字记载而没有借助图像。曲至南宋宋伯仁之《梅花喜神谱》,画谱成为一种图文并茂的形式,构成了尔后画谱的根本格局。在那一格局中,因为编纂大旨、选材对象的差别,又衍生出多样的类型:既有做为传习样本的技法汇编,也有某一画家群体的做品合集;既有某种特定题材的集中展现,也有反映天然万象的博物图录等,此套《鸟谱》则是属于集中展现某种特定题材的画谱。

乾隆二十一年(一七五六)蒲月《清档如意馆》记:“初二日,员外郎郎正培等奉旨:《鸟谱》下函四册著张为邦用白绢画。钦此。”由此而知,张为邦单独绘造了《鸟谱》的后四册,而他能否也参与了前八册的绘造则不得而知。因为此套《鸟谱》是对蒋氏《鸟谱》的摹仿,因而,余省和张为邦在绘造的过程中都要遵从蒋氏画风,因而固然出自两位画家之手,却得以画风同一,千篇一律。

余省和张为邦都是以工笔重彩技法、连缀而富有弹性的线条塑造鸟禽描摹,又以短细的笔触,描绘鸟禽背部坚密光滑、腹部蓬松柔嫩的毛羽量感。为了加强实在性和立体感,又吸收了西洋绘画的光影技法,以深浅差别的色彩,表示羽毛或厚重或轻薄的视觉效果,以高光衬着出鸟儿亮堂的眼睛。做为衬景的花草、树木,以清代花鸟画坛最为流行的恽寿平“没骨法”表示,它们巧妙得体的交叉、陪衬,为画面增添了生态空间的实在感。

与一般的画做差别,余省与张为邦合摹的《鸟谱》绘成后,是先交与军机处,待军机处大臣们对每张图停止考证后,再由他们分批交与裱做拆裱成册。据乾隆二十六年(一七六一)六月《清档如意馆》记:“十三日军机处交来绢画《鸟谱》九十幅,绢字图说九十幅,传旨着交如意馆表(裱)册页。钦此。”又记:“(八月)十四日军机处交来绢画《鸟谱》二百一十张、绢字图说二百一十张,传旨着将《鸟谱》裱册页七册。”乾隆皇帝谕令傅恒、刘统勋、兆惠、阿桂等那些有较大政治影响力的军机大臣们来为余、张《鸟谱》写对题,显然,该《鸟谱》的意义不只在于对蒋氏《鸟谱》的复造,它除了具有赏识性外,可能还具有更深一层的意义。最少它可做为供乾隆皇帝及皇室领会各地域鸟类的物种、名称、心理特征、栖息情况、迁移、繁育习气、育雏行为等的一种博物图志,即如傅恒等人尾跋所言:“洵足为对时育物之资,博考洽闻之助矣。”乾隆二十八年(一七六三),即《鸟谱》绘成后的第二年,尚书阿桂献上了一只从伊犁捕获的稀有大鸟,其时乾隆皇帝便根据《鸟谱》中与之附近的鸟而给它定的名。(见于《钦定皇舆西域图志》)。

乾隆皇帝敕命大学士傅恒、刘统勋、兆惠等八人对每一帧上的鸟禽加以详尽正文,释文不只要用通行的汉文,还要用被视为“国语”的满文。同时,释文不克不及照抄蒋廷锡《鸟谱》原有的内容,而是要从头对鸟名、产地、习气等停止核实。能够说,颠末傅恒等人的翔实考证,余省、张为邦《鸟谱》与蒋廷锡之做比拟,更具有科学价值。

乾隆二十六年(一七六一),由军机处负责完成并由军机大臣写对题,同时又摘用更高级此外书写款式(即满汉文比照的形式标注)的谱类画材,不但有《鸟谱》,还有表示各类兽种的《兽谱》和各地域差别民族人物形象的《职方会览图》。恰是因为摹本的《鸟谱》差别于一般画谱,在它绘造完成后,乾隆皇帝并没有将它与蒋廷锡原做同置于御书房内,而是存于紫禁城内的另一处重要居所——重华宫。那套《鸟谱》做为中国古代开页最多的工笔重彩花鸟画册,展示了清代宫廷绘画的审美、技法与表示特色;傅恒等军机大臣以对题形式所做的严谨考证,则表现出清代纯朴生物学的看察、思维与表达特征。因而,无论是从宫廷绘画史,仍是从古代科技史来揣度,余、张《鸟谱》的意义都不成低估。(李湜)

如需参与古籍相关交换,请回复【善本古籍】公家号动静: 群聊

欢送加进善本古籍进修交换圈