神异之中的遨游者:阅读克拉丽丝•李斯佩克朵 | 活动文字实录

从1944年的第一部长篇《接近狂野的心》,到1977年生前最初一本小说《星辰时刻》,克拉丽丝·李斯佩克朵以特殊的写做改动了巴西现代叙事的历程,她的写做逾越了多品种型,从长篇小说到短篇小说,从纪实到戏剧,从摘访到通信,还有妇女专栏,以及儿童文学。

李斯佩克朵做品

在2022年12月10日,李斯佩克朵诞辰102周年之际,我们邀请了李斯佩克朵的译者、研究者 闵雪飞和做家 张悦然、做家译者 btr一路,批评她神异的做品与人生,以下就是此次活动的文字实录。

搜刮并进进视频号: 九久读书人,抉择曲播回放,可看看本次活动全程视频。

btr:看寡伴侣们,各人好。固然我们看不见你们,但长短常欢送各人在那个特殊的礼拜六的晚上,也就是2022年12月10日,来参与我们纪念 克拉丽丝·李斯佩克朵诞辰102周年的特殊活动,今天活动的主题喊“神异之中的遨游者:阅读克拉丽丝·李斯佩克朵”。为什么说今天很特殊?有两个原因。一个是克拉丽丝·李斯佩克朵是1920年12月10日出生的,到如今正正好是诞辰102周年。她往世的那一天是12月9日,也就是今天,她的生日和死日十分特殊。礼拜六对她也十分特殊,九久读书人刚刚出书了一本她谈写做的小册子,喊《写做与生活》,里面好多文章都是克拉丽丝·李斯佩克朵为本地报刊写的专栏,那些专栏有一个固定的出书日期,就是礼拜六,所以我们今天赶上了所有那些好日子,来谈一谈所谓的“神异之中的遨游者”。

展开全文

活动起头先分享一下各人是怎么接触到克拉丽丝·李斯佩克朵的。我先讲讲我的。我最早是怎么晓得她的?我觉得最早可能是2011年、2012年摆布,十年前,其时克拉丽丝·李斯佩克朵一本十分重要的小说,也就是《星辰时刻》出了一个新的英译本,在英文世界引起了很大反应,我就先看了那本书,十分喜好,又觉得十分特殊。之后我查了一下豆瓣,突然看到我在2013年就看了由《星辰时刻》那部小说改编的片子,但是我其时没有意识到,就觉得那个故事怎么似曾了解。豆瓣上那部片子喊《星光时刻》,我也十分喜好那部片子,它在1986年获得了柏林片子节的更佳女配角奖,所以也十分都雅。那之后就渐渐地有中文版的书出书,然后就一本一本看, 从《星辰时刻》《隐秘的幸福》《家庭纽带》,不断到比来出书的《写做与生活》,以及《接近狂野的心》。每一本几乎都可以带来一些欣喜,渐渐也就被圈粉。我差不多是如许晓得克拉丽丝·李斯佩克朵,渐渐喜好上她的做品的。我们请两位嘉宾来谈谈看。

闵雪飞:我其实仍是从翻译进手。其时我还没有往葡萄牙读博士的时候,就接到了彭伦给我的翻译。其时看了之后,我说:那本有其别人给你译吗?挺难的。我说:你找对人了。其时他不相信,后来他仍是相信了。其实我很喜好她,我也觉得能够把她翻译得很好。但是到了葡萄牙就起头读书,并且其时我的论文,不想做克拉丽丝,我觉得在葡萄牙仍是做佩索阿。但是后来译了两本之后,克拉丽丝就比力受欢送,在翻译的过程中,其实你阅读的也越多。我后来又上了导师开的巴西文学课,没人跟他学,就我一小我,他就说我们把那门课开成克拉丽丝的专题课,跟他在一路读了些工具,后来他又诱惑我说,你结业论文不要做佩索阿,所以我就把博士论文改成克拉丽丝·李斯佩克朵。

那中间还有一件事,btr其时做《天南》的主编,他在巴黎的书店里买了一本《星辰时刻》,回来后问谁能写书评,彭伦说:闵雪飞能写书评。btr就说:《星辰时刻》你能不克不及写书评。我说:能够。他说:你一个礼拜之后就要交给我。其时还行,我把《星辰时刻》书评给交了。原来《隐秘的幸福》是在它之前起头翻译的,后来我跟彭伦说:我觉得仍是《星辰时刻》先出比力好,因为假设先让读者看那么笼统的短篇,对她的承受不大适宜。如今看来那个决定是对的,我们先把《星辰时刻》给出了。那本书译得十分快,一个月。译完了我就跟彭伦说你往买版权,我先译完了他才往买的版权。出来之后也没有想到——其实其时我是想那么晦涩的一个做家,各人实的会喜好吗?没有想到《星辰时刻》在中文界可以引起那么高的热度,那确实是没有想过的。我觉得挺感激btr的,因为假设不是btr,我可能就不会把克拉丽丝做为我的研究对象,可能也就不会拿她往写结业论文,也可能不会再往做她的其他做品的翻译。那就是我最后和克拉丽丝的故事。

btr:那应该就是2012年第一次看到那本书,特殊的冷艳。可能部门是因为我本身关于所谓的元小说特殊感兴致,一看那个叙事就特殊吸惹人。我们请悦然来讲讲,你是什么时候爱上李斯佩克朵的?

张悦然:我先替btr把良辰吉时的那个时间再延展一下:我们的活动是7点钟起头的,那个时间对李斯佩克朵来说特殊重要,因为7是她的幸运数字,她特殊喜好7,迷信到她起头一个文档的时候要先空七行再写。她是一个十分迷信的人,7是她的一个奥秘。所以我们活动在7点起头也是一个特殊合适李斯佩克朵的时间。

我其实比两位要晚熟悉李斯佩克朵良多年,我最早应该是在一个活动上,诗人宇向选举我她比来读的一本小说,就是《星辰时刻》。我觉得她应该是对语言十分灵敏的人,就会很猎奇她喜好的做家是什么样的。可能仍是因为喜好诗人宇向自己,会觉得她喜好的语言应该十分有魅力,所以就顺着那条线往读了《星辰时刻》,确实是特殊喜好,就不断逃着读后面的书。因为有一些书还没有翻译过来,也往买过英译文,我如今也不晓得怎么读,雪飞教师那应该怎么念?

闵雪飞:Água Viva。

张悦然:那是什么意思?

闵雪飞:它有两个意思,因为做者那里用了一个隐喻。Água Viva起首是水母的意思,但是它还有生命如水的意思,就是它是活的水。它讲究活,新鲜的水。书里讲的是一个中年的女性。为什么那些还没译?我觉得还没有到一个时候。渐渐来,什么时候接近阿谁年岁,什么时候再往译,可能会比力好。因为我如今已经在译《G.H.受难曲》 (A Paixão Segundo G.H.)。《活水》我想推后一点,因为我觉得它应该仍是蛮深的,可能需要先期再做一些研究、再做一些切磋,然后再往把它译起来。

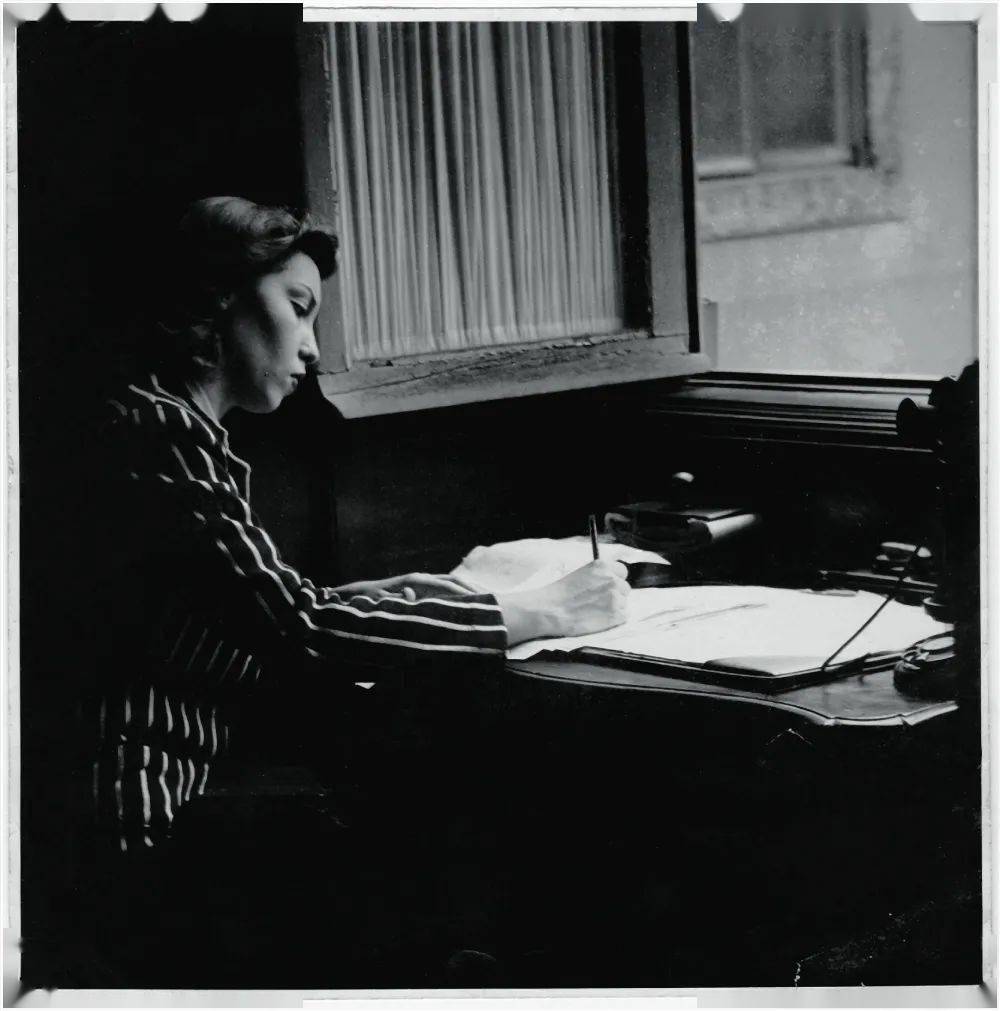

李斯佩克朵

张悦然:我觉得李斯佩克朵对我或者对良多写做的人更大的一个启迪是,关于写做超越一些年限的人来说,她有一种纷歧样的冲击力,她的做品里面曲觉的、本能的工具是如斯的好、如斯的天然。我会觉得为什么各人说她像巫师?什么样的文学像巫术?就是你会无前提地相信她。其实我们都晓得,像元小说那种体例,它更大的问题是会有一种渐离的觉得,你是不太会相信叙事者的。但是克拉丽丝就有那个才能,会使你无前提地相信她,最初觉得她说的每个字都是真诚的、都是动听的。那种才能我觉得良多写做者跟着时间(推移)是会磨损的,你似乎在进步某种所谓的身手,或者某种你认为的操练、身手的同时,其实你的那种热诚,那种从心里流淌出来的觉得会不竭地降低。我觉得良多热爱写做的人,恐怕城市被李斯佩克朵所传染,城市想写做,城市期看像她一样可以实在地从心里流淌出来。

还有一点,今天是李斯佩克朵的生日,也是她往世后的一天,她是57岁的时候往世的,其实比弗吉尼亚·伍尔夫还早两年 (注:伍尔夫往世时是59岁),但是当人们把她和伍尔夫放在一路比照的时候,她说: 我和伍尔夫更大的一个区别是,我没有舍弃。她没有舍弃的意思是说,李斯佩克朵给我们示范了: 她的生命和写做从她起头写做那一天到她生命最初一天都是相连的。她没有放 弃,她不断写做,她过什么样的生活就天然地把那种生活流淌到写做里面,不断到生命的尽头。我觉得如许的做家其实蛮少的,如许的女做家也蛮少的,如许的上世纪20年代出生的女做家就更少了,所以我会觉得 她关于女性写做者来说是一个绝对的楷模和表率。

btr:悦然讲得十分好,出格是讲到生活和写做的关系,她生活中的工具会影响她的写做,会渐渐地以某种神异的体例流淌到她的写做里面,怪不得那一本新书喊《写做与生活》,那不是没有事理的。

前面闵雪飞传授已经谈到了该从哪个路子进进李斯佩克朵的做品,那个问题其实讲起来既简单又复杂。我觉得对大部门的做家来说,我们经常有个曲解,觉得那些长篇可能比力难读,我们先往读他/她的一些短篇,领会一下他/她的风气后再读长篇,我觉得那种办法关于李斯佩克朵是不适用的。 因为李斯佩克朵的短篇在我看来更有难度、更浓缩,有的时候更神异、更笼统,是一个你反过来进进可能会更好的做家。出格那两天我又读了《接近狂野的心》,我觉得她的两部长篇反而是比力随便读的,也比力可以让我们先对那个做家有一个领会的。我不晓得两位是怎么看的。

闵雪飞:我觉得你说得很对。怎么说呢,我那个读者的身份比力复杂,我是一个读者,同时我又是一个再创做者,所以我对她的阅读不是特殊的曲看。我其时为什么做出那样的揣度,就是觉得短篇十分好、十分好,但是很可能需要考验读者。 读者第一点要有很强的实正的文学阅读的体味,有必然的门槛;第二点需要有必然的耐烦,并且不克不及太理性,假设是特殊理性的读者,可能逃求有一个因有一个果,就不太承受生射中的偶尔,但是克拉丽丝在谈命运、谈人生的时候,都是在谈那种偶尔性。为什么我其时先选举《星辰时刻》呢,一是我其时翻译完后觉得那应该是我形态更好的时候,因为有时候翻译实的看形态,翻译好的时候,就像悦然写做的时候,有那种灵感降临的时刻。二就是因为《星辰时刻》的叙事性最强,也就是说它的情节性最强,虽然像她一贯的故事一样,都是 元小说,都在讲创做自己是什么,或者都在讲艺术家是怎么样构成的,一个做家是怎么样生长的,但我觉得《星辰时刻》至少是有一个故事,有一个玛卡贝娅的故事在那里,能够让一些阅读体味没有那么强的读者可以承受克拉丽丝,可以往喜好上克拉丽丝。那个是我根本的观点。

我觉得阅读克拉丽丝不要因为我们在那里说她哲学,但是她的哲学可能是一种生命体验式的,一种生命哲学,你仍是用你的心往体味她,你用你本身的觉得往看,其实她的意识流一点都稳定。有时我带着学生们往读那些做品的时候都说:你往想想,就那一刻,你进进那样一种形态,你用笔能写得出来吗?假设你能够用笔写出来,那你可能就是克拉丽丝了, 她只不外是把那一刻,就是我们底子无法用语言描述、没有办法在纸上写下的那一刻连绵的心理时间,给写出来了。我觉得, 假设我们可以从我们本身的生命体验动身,而不是从所谓的阅读体验、所谓的阅读理论、所谓的哲学动身往阅读克拉丽丝,应该是一种更好的办法。

btr:是的。闵雪飞教师讲的那一点我特殊认同,从生命体验的角度(往阅读)。我们前面讲到元小说,其实可能太广泛了一点,在《接近狂野的心》里面有一段,克拉丽丝就讲了一个所谓的 感触感染以及表达之间的关系,我觉得她的所谓元小说很大水平上是不竭地往意识到所谓的那一种感触感染到表达之间的间隔,或者说那个限造在哪里。那一段她是那么说的: “我说不清本身是谁。我是说,我晓得,但我不克不及说。出格是我恐惧往说出来,因为,在我试图说话的那一刻,我不只没有表达我的感触感染,并且我的感触感染渐渐酿成了我所说的一切。或者至少促使我动作的不是我的感触感染,而是我的话语。”(P14)我觉得她的那种写做意识是始末存在的,她在写的时候不竭意识到语言、意识到话语自己的一种限造,我觉得那似乎贯串她的好几本书吧。

我们请悦然来讲讲,你觉得从哪个路子进进李斯佩克朵更好?

张悦然:我觉得得先赞誉一下闵雪飞教师的翻译。我在“看抱负”上有讲李斯佩克朵,我也像btr如许朗读了一部门译文片段,底下就有读者说翻译得实好,我觉得各人读片段就能觉得到,译文实的是很好,好比她的生命像“一牙西瓜”,我觉得是特殊超卓的翻译。我会觉得李斯佩克朵挺难翻译的,困难在于她的笼统和她的详细和生动之间不断的转化,可能需要有一个语言往把两者平衡得比力好,因为里面有良多存在啊、空无啊,有的时候有一些特殊笼统的处所,但是又有十分详细的良多细节的部门,所以怎么往平衡我觉得是很困难的, 那个翻译的译本给我们带来了一种特殊好的阅读体验,我觉得那是李斯佩克朵会拥有良多读者的根底。

对我本身来说,我确实觉得李斯佩克朵还有一点奉献,就是我们如今在大陆的语境中谈文学的时候会有如许一个感触感染,我们仍是把体裁的边界界分得太清晰,良多时候我相信有些读者看李斯佩克朵有的小说,好比《蛋与鸡》,就是会有疑问,会觉得她的小说的体裁性对一些传统的读者仍是构成一种挑战;但是我觉得李斯佩克朵一启齿说话就是在用虚构的形式,就是她所有的工具里面都有一个虚构的、离本身有些间隔但良多时候又很近的(自)我,她的虚构是天然就在那里的,对她来说那不是需要往成立的一个形式、一个问题,她天然流淌出来的就是那个问题。但是在我们那里,似乎小说是一个壳子,是一个特殊高的台阶,你需要在阿谁上面舞剑,或者在阿谁上面成立一所房子,所以 我觉得她对体裁,对我们迫在眉睫需要停止的体裁革命,其实是有很大的启迪意义。我觉得 体裁应该来自于生命的体验,应该是一个天然流淌出来的工具,而不该该是一个生造的工具,所以我觉得在那个意义上会更随便理解李斯佩克朵的短篇小说,好比说《一只母鸡》《蛋与鸡》那些比力哲思的、比力笼统的、比力冥想式的短篇小说,我觉得可能需要有如许一个共识;当然,先从长篇里成立那个共识,然后再读短篇必定是更适宜的体例吧。

btr:谢谢悦然,悦然讲到的体裁也是我读李斯佩克朵一个很大的乐趣,或者愉悦之处,就是能感触感染到全然差别的、全新的体裁的存在。我又在想,觉得到那种体裁的别致,很大水平上也许是来自于葡语?我本身其实不懂葡语,但是我能隐约感触感染到那种语言,她运用得十分特殊,闵雪飞教师也在《接近狂野的心》的导读里谈到,李斯佩克朵的特殊语言 “使葡语在根究那个层面获得延伸与增长”,可不以请闵雪飞教师更详尽讲一讲葡语那种语言事实有什么特色,李斯佩克朵为什么在那个层面使葡语获得了延伸和增长?

闵雪飞:我本年上的葡萄牙文学史,满是诗歌,没有几小说家,也就是说,那是一个抒情远远强于说理的民族,它食亏可能也食亏在那里,因为诗歌翻译过来确实是失往得太多,但是你假设往读李斯佩克朵就会发现, 她在连结抒情——她是诗性的——的同时,她在讲良多的理,虽然她是出于一种曲觉。我能说葡语那种语言更合适抒情吗,至少各人能看到其闪现出来的成果,就是好的诗人涌现的水平要远远多于小说家。而克拉丽丝怎么样往实现她的创做?就通过她特殊的如许一种语言的写做。也就是一种润色词的利用,一切都能够做润色词,即便是名词——描述词自己就能够。什么都能够做润色词,翻译成中文的时候,我觉得我们中文是有一个先天优势的,因为中文没有那么强的词性的区分,但是你要把讶异感给翻译过来,你当然要往择词,那时候你就要深进天文解她。你看她那里用了一个差别通俗的词,她必然是要表达一个差别通俗的意思。当你把那个词翻译为中文,你既要让读者能get到它是差别通俗的,它有点希罕,但同时又不要毁坏它本来的那种抒情性,那样一种美感。

我也十分感激适才悦然对我翻译的认可,我如今想说的可能仍是得上神异主义,有的时候你就根据她的节拍往译,你掌握她的节拍,掌握她的内量,我觉得翻译出来就应该是被承受的,那是我对她的一点观点。别的一点,那话一起头应该是安东尼奥·甜迪特说的,他后来成了一名文学评论家,他也是凭他的曲觉说的,而他能有那种曲觉的一个原因,就是克拉丽丝和她同时代的小说家比照,同时代的小说家全数都是现实主义者,都是写农村、贫苦、无产阶级,好比若热·亚马多,所以他们之间的语言是完全纷歧样的,他是从那个意义上来讲的, 她用如许的语言,成立了一个哲学性的宇宙,虽然那哲学性不是哲学家的、不是凭仗逻辑往建构的,而是凭仗抒情、凭仗生命自己的那种曲觉往建构的。

李斯佩克朵

btr:谢谢闵雪飞教师,前面正好提到了神异,我们接下来就要谈谈我们今天活动题目里说到的“神异”那个主题。我那两天因为翻了《写做与生活》那本书,它很有意思,傍边有一篇工具正好就喊《神异》,那一篇的内容不知为何和别的一篇喊《礼拜六,和它的光线》的一大段是反复的,我不晓得那事实是为什么。总的来说,她讲到当她起头写做的时候,她想写什么呢,克拉丽丝说:“我想写点平静的、不时髦的工具,好比对一座高高的纪念碑的回忆,因为是回忆,所以它看起来更高。但我其实很想触碰它。说实话我不晓得‘纪念碑’那个词对我而言意味着什么。而最末我写出了完全差别的工具。”(P70)读那一篇的时候,它短短的像卡夫卡式的那种短文,但是我觉得它的题目就喊《神异》,似乎是表示着一个词语自己的神异。因为她说了“纪念碑”那个词不晓得对她意味着什么。别的一篇喊《礼拜六,和它的光线》,她说:“我要把那个礼拜六的空气融进到我的写做中。我想写什么呢?”下面一段跟前面那篇完全一样:“今天我想随意写点平静的、不时髦的工具,好比对一座高高的纪念碑的回忆,因为是回忆,所以它看起来更高,但我其实很想触碰它,哪怕只是悄悄一触。我就写到那儿,因为太礼拜六了!” (P22)哈哈,“太礼拜六了”!

闵雪飞:“太礼拜六了”就是她特殊的写做体例,一般人不会那么用的对吧?但是你翻译过来的话,就有读者说了,你怎么能那么译呢?她就那么写的,就是她能够把所有的词都用做一个我们所说的润色词。

btr:所以在统一本书找到两段傍边有一半是一样的文字,我就觉得那自己也十分神异。讲到神异,我还想到本杰明·莫瑟(Benjamin Moser)写的克拉丽丝·李斯佩克朵的列传开头,第一章就喊《斯芬克斯》,他讲到其时李斯佩克朵从欧洲回到里约热内卢,因为交通未便,辗转了良多城市,在那傍边她往了埃及,看了金字塔,她没有特殊喜好金字塔,她说:我没有可以解码她——斯芬克斯,但是她也没能解码我。 所以我觉得那似乎是对神异那个主题十分巧妙的评论。我就想请两位来谈谈看,你们觉得李斯佩克朵书写中的神异是怎么构成的?

闵雪飞:我先说说她里面反复的问题。克拉丽丝离婚之后回到里约,是以卖文为生的,一旦卖文为生就免不了可能会如许,因为她有的时候做影子写手,有的时候给那家供稿、给那家供稿,她还把长篇小说中的一章拿出来放到报刊上,好比后来酿成《世间的水》(收在《隐秘的幸福》中)的那篇,现实上是她的小说《一场进修与欢愉之书》里的一章。卖文为生不随便,她没有不变的生活,可能她是出于一个十分现实的原因,招致了如许一种神异主义。

我如今想说一下神异主义。她为什么神异主义?那和她的出生是有很大的关系,那时候我们就要涉及本杰明·莫瑟的那本书,《为什么那个世界》(Why This World:A Biography of Clarice Lispector),它是英语的,很厚,但现实上里面有良多的揣测,是没经证明的,但挺都雅的。

btr:八卦。

闵雪飞:对,就好比她为什么出生,克拉丽丝是乌克兰人,假设你看本杰明·莫瑟所讲的,再联络奥斯特洛夫斯基的书一块看,你就晓得为什么其时全家必需逃离乌克兰。而她母亲其时生了一种怪病,为了治病,其时有一种迷信,就劝她母亲再怀孕生一个孩子,她生出来之后并没有治好她妈的病,她妈挈了几年仍是往世了。所以从小她对本身的出生、对一切工作的本源就产生了深入的量疑,那种量疑就鞭策她不竭地往写本源的工具。当然,她那种神异主义也有卡巴拉的影响,因为她是个犹太人,家里原来是说意第绪语的犹太人,所以里面也有犹太宗教的影响。

你会看到在《星辰时刻》最初的时刻,玛卡贝娅倒在地上,蜷缩成了一个胚胎,在灭亡的那一刻她回到了本源,并且无论是在第一部《接近狂野的心》仍是在《星辰时刻》最初一刻,包罗在良多短篇中,都有一个马的形象,我觉得她的动物的形象长短常有意思的,《接近狂野的心》的最初一句话(“我将永久站起,强壮而标致,好像一匹重生的马”),还有《星辰时刻》玛卡贝娅死往的时候(“一匹马在大笑般的嘶喊中站起”),都有马。她有着一种强烈地逃觅世界本源的理念。如今我在译的那本书喊《G.H.受难曲》,你听那名字“受难”,完满是一种戏仿,戏仿的就是各人晓得的《圣经》里的各类受难,书中她食下了一只蟑螂。为什么克拉丽丝那么爱写蟑螂?她写了好多蟑螂,《第五个故事》(收在中文版《隐秘的幸福》)用五种差别的体例往写一个故事,往重写一个故事,那是一种写做操练——固然那种工具她都拿来换钱了,确实很缺钱——但是给我们留下了很有意思的工具, 对她的阅读体验就是一个不竭解迷的过程,十分有意思,为什么她要食下蟑螂?为什么她要不竭地写蟑螂?蟑螂是世界上最古老的生物,它的存在远远比人要长远,所以她其实不断都是在往逃觅生命的素质,如《蛋与鸡》,如《星辰时刻》的第一句话。她不断都在逃觅最后的阿谁点在哪里。所以我觉得那是她所有神异主义的起源。

别的,她的人生也十分神异,我觉得她有点略微的社恐,并且出于一点虚荣,即保留她神异感的需求,她不怎么跟人交往。往国十六年,有十六年的时间完全在国外,都在欧洲或者美国,跟巴西的常识界没有太多交往。那一切都加深了她的神异的觉得。那是我的观点。

btr:好的,我们请悦然来谈一下。

张悦然:第一,我觉得她本身就是一个特殊迷信的人,那是一个我本身觉得很有意思的处所,她身上那种宿命、那种迷信因果的工具和她存在主义的立场之间的矛盾和那种张力,我觉得那也是《星辰时刻》特殊诱人的处所。所以,良多人会说李斯佩克朵和卡夫卡像,和萨特、加缪像,我觉得有没有可能有一种更女性的存在主义,一种纷歧样的维度,她可能是更宿命的。我觉得她和卡夫卡、萨特、加缪仍是纷歧样的。她的迷信水平我觉得良多时候确实是很心爱的,如不克不及碰十三,她那本列传里面讲,她的短篇小说必需在十三页之前完毕,超越十三那个故事就废了,所以城市那么短。然后她的空七行,还包罗她对本身死的预言,好比她会死在什么时候、死于什么病,包罗她往参与女巫大会,包罗她的小说有一种吟诵的像咒语的觉得,城市形成那种神异的觉得。

第二点,我觉得,我看完本杰明·莫瑟的那本列传以后仍是对李斯佩克朵一无所知,就觉得良多材料围绕在四周,可以镂空出来她的一个形象,但是对李斯佩克朵到底是怎么想的,她到底想要什么、她更垂青什么,你完全没有领会,所以我觉得那本列传,包罗四周所有的人搜集的她的材料,并没有实正地靠近她。她有良多的工具确实是谜,你没有办法晓得到底阿谁本相是什么。

再一个,适才说到一个词,解码,我觉得她的小说,出格良多短篇,会引发一种解码阐释的焦虑,就是你很想把它解码:蛋代表什么?鸡代表什么?特殊想把它对应。越想对应,你就发现越挠不到阿谁底子,所以 她的文本自己有一种不成解读性。外界的良多解读其实都是平行的,没有实正地把它解构掉。我觉得不可。因为她的工具现实上是很对抗如许一种阐释的,所以可能也是那点增加了她的神异色彩。

btr:一个做家对别的一个做家的影响力,那是很神异的,我不晓得悦然会觉得她对你本身的写做会有什么影响吗?你会从中吸收什么?或者她的哪些特量会让你遭到启发?

张悦然:我觉得最重要的就是我们刚刚不断说的,就是 流淌和自在。我觉得在她的写做里,觉得不到男性做家和前辈做家给她构成的一种压迫、焦虑,或者说她要像什么一样,像某种原则一样,那些都没有。我看她的列传的时候,也是有意地在觅觅,我觉得她就没有如许的(设法):我要像谁一样写做,我要和某一个文学的圈子或者和某一些做家有某种关系,然后他们对我产生影响。我觉得对她来说那是比力少的,她更多地现实上是本身生命的天然体味怎么转化的一个问题。那种自在其实是很豪华的,我觉得不只是对我,对良多良多的做家特殊是女做家来说,都是特殊豪华的。因为你在早期成为一个读者的时候,其实就已经成立了良多的原则,后来你会发现也许它们不见得那么合适你,但是那些原则已经构成,你的审美良多时候已经培养了。但你会觉得到李斯佩克朵有一种更自在的工具。好比说我后面要讲的,像奥康纳,你就会觉得她的楷模或者她想成为的人,明显就仍是男做家,霍桑或者什么,你会觉得有一种影响的焦虑在她身上。但是李斯佩克朵那里就完全没有。所以我觉得她会让人觉得到 自在,会对写做有一种解放,至少我期看是如许。

btr:《接近狂野的心》那个题目是取自詹姆斯·乔伊斯的《一个青年艺术家的肖像》,但是据她本身说,她是没有读过(那本书),所以我觉得那……

闵雪飞:纷歧定可信。李斯佩克朵我觉得仍是看她的做品,因为她本身说的话纷歧定可信。她说那个题目是卢西奥·卡多佐(Lúcio Cardoso)选举的 (卢西奥·卡多佐是她的密友,也是一个好做家)。但是我觉得不成信。因为她引用的那句铭文如斯贴切约安娜,你会在里面看到描述词的利用,阿谁是乔伊斯的描述词,但她把幸福和孤绝给联络在一路:当你是孤单的时候,孤单的就是自在的。你不孤单的时候,你可以是自在的吗?她把孤单引向自在,然后自在其实是幸福,所以……那些是我本身阐发的,没有任何的根据。我是觉得她说她没读,纷歧定没读。

btr:我猜,从那部小说里看,她应该是个阅读量还蛮大的人,她引用了良多,好比说一些小的引用,像王尔德的《本身深处》。

有一个话题想请闵雪飞教师再多谈一点点,就是她的长篇小说的结尾那个问题。我觉得她的结尾往往都写得很特殊,你刚刚提到《接近狂野的心》的结尾,她说: “挣扎也好,停歇也罢,我将永久站起,强壮而标致,好像一匹重生的马。” 因为联想到《星辰时刻》的结尾,写灭亡的那一段,都好特殊。我似乎不常见到小说那么结尾。两位能不克不及谈谈对她的结尾有什么观点?

闵雪飞:关于那个问题,我没有什么过多的根究。因为我觉得那很天然,是一个天然而然的事,可能写到最初就只能以如许一种体例结尾。那一切都成立在我对克拉丽丝的写做(的理解上),我觉得她应该是趁热打铁的,根本上思路到了那里,然后就结尾了。因为我也不做创做,可能悦然会有更多的感触感染,关于她的结尾。

张悦然:我觉得《星辰时刻》的结尾是很特殊的,因为那是一本围绕灭亡的书,最初落在灭亡上。那个灭亡我觉得她用那么长的翰墨,不断地往延宕它,然后往模仿一种像是弥撒的觉得,最初渐渐回回沉寂然后平静下来,似乎在模仿最初一个声音的行息,我觉得那方面实的很特殊,就是一个十分难忘的关于灭亡的场景。并且阿谁时候你会觉得论述者到底在哪?他是在空中,仍是在玛卡贝娅的内部或者外部?你会觉得阿谁声音无所不在又很神异。然后他号称本身是一个论述者,玛卡贝娅是他创造的,但是玛卡贝娅的灭亡也末结了他,那种觉得确实很诱人,我觉得那实的长短常棒的结尾。但是我附和雪飞教师说的,我觉得她的结尾应该不太有特殊强的一种谋划性,我觉得她仍是比力率性的,就是想结尾到哪里就结尾到哪里。

关于李斯佩克朵的阅读量,我本身揣测,她早年必定是文学喜好者,包罗列传里讲她读陀思妥耶夫斯基,读《功与罚》,还有黑塞。但是她后来读的必定比一个职业做家要少良多,一个是她本身在《写做与生活》里面说的,她只读一些侦查小说,其他的不太读(P17),然后就是毕肖普说“我所晓得的做品,她一概没有读过”(《星辰时刻》序),再就是她在《星辰时刻》《写做与生活》里面都强调“我不是常识分子”,我觉得她现实上是强调她不是成立在良多阅读、博览全书之上的那种写做。

闵雪飞:确实是,我觉得在《星辰时刻》中,论述者跟着人物创造就往死了,那就是她的创做看点。其实她不断在谈本身的那种创做,并且她在最初那本(《星辰时刻》)中实的是很好地回敬了评论家阿尔瓦罗·林斯,她最初变身为一个男性:我做为一个男性怎么样往写。西苏把她确认为一个阴性写做的代表,其实我觉得克拉丽丝没有。克拉丽丝不断都想往合成所有的鸿沟,我的结业论文的标题问题就是合成所有鸿沟,生与死,善与恶,男性和女性。假设在第一部(《接近狂野的心》)中因为过于年轻,她还试图往造造一种二元对立,包罗约安娜和莉迪亚女性之间的二元对立,其实到最初一部(《星辰时刻》),生与死合成在一路,最初玛卡贝娅做为一个胚胎在那儿活着,然后阿谁论述者力所不及——做为一个男性论述者,他同样是力所不及的,因为玛卡贝娅拥有本身的生命,拥有本身的人生,他想把她写活是不大可能的,她走向本身的人生;跟着人物本身死往,他也不存在了,但是第二天如常,仍是“草莓季”。

我本来其实不理解,在翻译的过程中就发现了,我译出来的工具和我想译的之间确实是有间隔的,那么她实正心里想写的和她最初能写出来的之间必然也是有间隔的,必定要找出各类体例无限地往接近,所以 她不断在说“第五个故事”,用好多种体例,差别的体例,往写那一个故事,她还改写法国的故事,所有的故事都讲遍了,所有的恋爱都讲遍了。我觉得她那个最初的论述者,是对林斯责备女性写的工具就怎么样的一个回应,但是她拆解了所有的二元对立,包罗性别二元对立,无论是一个男的论述者仍是女的论述者,可能都要那么往写。

btr:悦然,你有写过男性论述者吗?应该也有。

张悦然:有,我觉得克拉丽丝就是一个对角线,因为玛卡贝娅是极小和极弱,假设是一个女性的写做者、论述者在把持她就没有……就男性论述者反而是无力的,他是寄生于玛卡贝娅(而存在)的,我觉得它才会有如许一个戏剧或者更别致的效果。我附和雪飞教师说的,李斯佩克朵良多时候不是女性意识驱导的,不管提阴性写做仍是什么概念, 她展现的良多女性的属性,或者女性的良多特量,都是很天然的,她没有试图往责备或者试图往矫正,我觉得最有意思的一点是, 玛卡贝娅那么的细小而无用,但是李斯佩克朵说如许很好,因为谁也不克不及利用她,因为如许而获得了一种完全性,获得了一种纯真性,因为如许而本身完成了一个内在的轮回,不消被像奥林匹克如许很蹩脚的汉子所占据、所改动。所以我觉得她所颂扬的是一个女性自我完成的生命路程,它是没有办法被男性改动的。所以我觉得对李斯佩克朵来说,男性和女性天然就两种存在,谁也不要想往改动谁,谁也不克不及想往影响谁,我觉得那可能是她可能的一个设法。

btr:对,那套书的封底不是印了良多现代做家对李斯佩克朵的一个夸奖或者观点吗,我想他们多几少应该都读过李斯佩克朵,包罗奥尔罕·帕慕克,还有科尔姆·托宾、乔纳森·弗兰岑。我联想到帕慕克比来写的《瘟疫之夜》,他假设了一个论述者,阿谁论述者就是一个女性,她除了看察详尽、掌握细节之外,也没有发现有所谓的阴性的特量,没有特殊强烈,他似乎只是做了那么个安放,没有用一种刻板印象来处置男性和女性的论述者。

然后从主题上看,李斯佩克朵写做的良多主题都是向内的、更倾向于曲觉的,包罗在《写做与生活》中有一篇喊《冒险》的文章,她说:“我的曲觉,在勤奋转化为词语之后,会变得愈加清晰。” (P59)她讲到把一种曲觉转化为词语,也就是写做那个过程自己,是一种冒险。我想问问张悦然,你如今也在教创意写做课,对中国的做家和写做者来说,你觉得那种比力向内的、比力小我的书写有什么借鉴性意义?

张悦然:我觉得仍是很有启迪的。因为我们的传统仍是在现实,在壮阔的现实,在恢宏的现实,所以我觉得李斯佩克朵对良多中国做家会有一种冲击吧,她现实上自我阿谁小的里面的辽阔和幽深的工具,是被足够地展现了,但是在我们的语境里面,似乎那么做就是小我的,欠缺对话性的,欠缺共喊的,仍是会有如许陈旧的观点。我其实特殊猎奇,我也问问你们,你们觉得在国内的语境里面,男性读者在承受李斯佩克朵那方面会有困难,或者说会有障碍吗?

闵雪飞:我们问btr吧,他是男性读者。我身边有男性读者特殊喜好李斯佩克朵,那是一个用生命往写做的人,他一下就能看出来她有十分多的生命的激动。每小我都有良多的生命激动,假设是生命能量特殊强的女性,可能她会走向悲剧,因为她没有办法抉择一种体例往疏导——我们的日常仍是蛮困难的,关于生命能量过多的人其实挺难的。我觉得悦然很可能是那种(生命能量强的人),但是她抉择了写做,通过写做的体例往疏导她的生命能量,我也有我本身的体例往疏导我的生命能量,良多女性可能因为没有,她就酿成了一种“做女”——在外界的眼中是“做女”。但是确实有男性读者十分灵敏,可能他也有类似的一股浩荡的生命大水,所以他能够和李斯佩克朵一见如故。当然男性可能比女性更随便往疏导那股生命的大水,因为社会上给男性的空间可能更大,他就能冒险,因为冒险才气疏导我们的生命大水。就只能那么说。可能良多冒险的工做就不会交给女性了,或者女性假设想冒险,其实就像约安娜——约安娜很做,你们没有看到吗?克拉丽丝·李斯佩克朵也写了一个男性,就是在《暗中中的苹果》(A Maçã no Escuro)那本书里,那是她(笔下)独一的一个男性,但是与其说他是个男性不如说他是个女性,因为那是个充满挫败的人,碰着了工作其实他是遁藏的,遁藏到乡下,在乡下又发作了三角恋,他后来是回来了,但是他的回来并非说他在社会中找到了位置,他的回回还不如出走,出走可能是一场冒险,他现实上是回回到他之前的那种生活,所以我觉得克拉丽丝写的独一的男性,《暗中中的苹果》中的男性,其实她写的是个女性。那也是我之前在良多文章中说的男性生长小说和女性生长小说的一个区别。

巴西学者费雷拉-平托总结,男性生长小说(的仆人公)根本上是歌德的威廉·麦斯特那样的,最初要有一个导师率领他,他才气够融进社会,成为社会中坚,但是女性生长小说根本上都是阉割生长小说,就是残疾生长小说,因为到最初女性是没有办法在社会中找到位置,她充满如斯浩荡的生命大水,她不成能找到的,最初只能出走,或者他杀。我认为男性是能够承受李斯佩克朵的,没有什么问题,我身边有好多。btr为什么可以承受呢,你来讲一讲。

btr:我觉得承受李斯佩克朵有一个关键的点就是对那个世界或者所谓对生命体验的灵敏性,你可以从一些十分日常的事务或者从日常的生活傍边,往体味到一些工具,顿悟到一些工具,以及用文字的形式把它表示出来。在我来看, 李斯佩克朵是一个心里十分十分丰富的人,她把生命体验写成文字的那种才能,有时候你会觉得难以想象,那种难以想象恰好就因为她不是运用所谓的逻辑来一步步推理出一个工具,而是(运用)我们说的曲觉以及向内的一种书写。曲觉是她实正感触感染的工具,而不是理解的、应该的以及社会约定俗成的工具,所以我觉得像如许书写出来的,你不克不及说它不是现实主义,因为一个女性做家感触感染到的,可能是一个更实在更现实的世界,一个更大的世界。

张悦然:我觉得那些男性做家喜好她,有一种缺啥补啥的觉得。其实你觉得弗兰岑、帕慕克实的是从一个十分远远的对角来握住李斯佩克朵的手,给我一点如许的工具,我就缺那个。

btr:讲得好有意思,缺啥补啥。其实也是对的,那可能跟每小我的阅读、跟阅读看有关。

闵雪飞:我再填补一点,我想起一个伴侣跟我说,你仍是应该好好地往做佩索阿,像如许轻薄的女做家你就不要再往做了,浪费你的才调,我就答复说,那是我生射中的刚需,我是要通过她往补能量的,因为我也是一个生命能量特殊浩荡的人,你从哪个处所往疏导呢?其实我也特殊喜好现实主义者,我觉得现实主义者也是一个刚需,但是克拉丽丝确实是可以起到一个感情项的,你除了有那种现实的、需要通过理性往掌握、通过良多的道德感往平衡那些工具之外,你还要有那种生命的激动,你还要有良多无意识的工具, 我觉得克拉丽丝·李斯佩克朵的翻译很好地疏导了我生命的大水,让它能够流进大海。

btr:我在想,西班牙语、葡萄牙语会很吸引我,还有法语文学、北欧文学,会不会因为语言自己。我也会想到李斯佩克朵,她原先是个乌克兰人,按事理来说葡萄牙语不是她的母语,不外她移民比力早。不晓得闵雪飞教师能不克不及谈谈移民裔做家,李斯佩克朵很早就往了巴西,对吧?

闵雪飞:一岁。葡语是她的母语。因为她不断没有拿到巴西国籍,在成婚之前就给总统写信,她说 那是我独一的语言,那是我的母语。但是她的发音很希罕。她的神异主义来自她的发音,有人说她的舌头有点问题,但是据她的家庭医生说不是,说那孩子可能是模仿家里大人说话,因为她父母的葡语不是后来学的吗,有比力浓重的俄国或者乌克兰口音。所以她矫正过,矫正得很好了,回到家里又酿成那种纷歧样的发音。但那是她的母语,她一生中就是用葡语写做。跟佩索阿纷歧样,佩索阿是双重母语,英语和葡语都是双重母语,他人说他是一个思维上的英国人,觉得上的葡萄牙人。葡萄牙语一说就全都是觉得,跟思维无关,从佩索阿那里就可以看得出来。我觉得她就是一个巴西做家。但是她为什么写得跟其别人纷歧样?那必定跟她本身的程度有关,跟其时所有人写的都纷歧样,是吧?

btr:是的。

闵雪飞:并且没有办法模仿的,没有任何的套路,就只能说,写做就是她的生命,生命就是她的写做,所以才闪现出目前的样子。当然我们也其实不承认其他做家也十分好。我觉得在她那里就是生命体验和写做的合一——那方面和佩索阿差不多,但两人走的是差别的路——写下就是永久,包罗她往卖文的工具,也是怀着实心往写的——以至有教妇女晚上怎么蛊惑老公,我都不晓得她怎么写出来的,但是根本上都是从心底写出来的。

{本次曲播分享内容非常丰富,但限于篇幅,我们谨以读者发问中的“幸福”一词做结}

btr:有一个读者问,觉得教师的幸福指数很高。

闵雪飞:你假设读克拉丽丝你就晓得, 她消解的第一个至高性的工具就是幸福,在她第一本书《接近狂野的心》里,看她引用的铭文,为什么是“接近狂野的心”,你的心是狂野的,生命能量特殊高,适才我们说了,她用的是孤绝。存在主义者不认可幸福如许的一种事。但你能够尽量往做实正让你本身觉得——不是让他人看到——有意义的一些事,有成就感的一些事。做为一个做家,我就比力推崇村上春树的那种生活。 我觉适当我消解了幸福的末级性,我不再往认定什么样是一种幸福,那时候日子就起头好过一点。《接近狂野的心》里问教师,幸福之后是啥,你能告诉我吗?幸福之后是什么?到最初她也没有幸福如许的工具。咱们就把那个至高性给消解了,如许的话你就能够回回日常,每一天都是草莓季。

btr:读者你也能够看一看《接近狂野心》的那篇导读,是雪飞教师写的,标题问题正好就喊《若何礼赞不幸福》。

张悦然:我觉得克拉丽丝在后来的书里答复了什么是幸福,《一只母鸡》还有《世界上最小的女人》, 幸福就是不被食掉,那是她最初的谜底。因为没有被看到,没有被世界、没有被天主看到,暂时没有被食掉,那就是幸福。她最初的处理计划就是 一个自我的世界的完全,哪怕那个自我特殊的小,特殊的微不敷道,特殊的猥贱,特殊的细小,但是她是一个完全的自我,是一个不被外界侵略的自我。所以我觉得那是李斯佩克朵的谜底,也是给我们的启迪。

稿件初审:骆玉龙

稿件复审:董彦乐

稿件末审:刘 燏