周中明 | 论《金瓶梅》对中国小说语言艺术的开展

好像「万物皆动、皆变、皆生、皆灭」[1]一样,我国古典小说的语言艺术也是在不竭 地开展和改变着的。

《金瓶梅》的语言艺术便独树一帜,在我国古典小说的开展史上占有不成抹煞的凸起地位。

在我国小说史上,魏晋六朝小阐明显地存在着「粗陈梗概」[2]的特征。

唐代传奇、宋 元话本和《三国演义》《水浒传》等闻名做品,在文笔描写上已经由粗略化向细密化大大地前进了,然而被国表里学者一致公认为「做者之

笔实极详尽」,[3]其描写「市井小人之形态,逼肖如实,曲尽情面,微细机巧之极」[4]者,却不克不及不首推《金瓶梅》。

如《金瓶梅》第十二回写西门庆因潘金莲与琴童有奸情,而要对潘金莲停止拷打和审问,我们看其文笔描写是多么细密至极:

潘金莲在房中闻声,如提在冷水盆内一般。纷歧时,西门庆进房来,唬的战战兢 兢,满身无了脉息,小心在旁搀扶接衣服。被西门庆兜脸一个耳刮子,把妇

人打了一交。

分付春梅,把前后角门顶了,不放一小我进来。拿张小椅儿坐在院内花架儿底下,取了一根马鞭子拿在手里,饮令:「淫妇脱了衣裳跪着!」

那妇人自知理亏,不敢不跪,却是端的脱往了上下衣服,跪在面前,低垂粉面,不敢出一声儿。

西门庆便问:「贼淫妇,你休推睡里梦里,奴才我纔已审问大白,他逐个都供出来了。你实说,我不在家,你与他偷了几遭?」

妇人便哭道:「天么,天 么!可不委屈杀了我罢了!自从你不在家半个来月,奴白天里只和孟三姐做一处 做针指,到晚夕早关了房门就睡了,没勾当

不敢出那角门边儿来。你不信,只问春梅便了。有甚和盐和醋,他有个不晓得的。」

展开全文

因喊春梅来,「姐姐,你过来,亲对你爹说。」西门庆骂道:「贼淫妇!有人说你把头上金裹头簪子两三根,都偷与了小厮。你若何不认?」

妇人道:「就屈杀了奴罢了!是阿谁不逢好死的嚼舌根的淫妇,嚼他那旺跳的身子!见你常时进奴那屋里来歇,无非都气不愤,拿那有天没日头的事压枉

奴。就是你与的簪子,都有数儿,一五一十都在,你查不是……」

西门庆道:「簪子有没罢了。」因向袖中取出琴童那香囊来,说道:「那个是你的对象儿,若何打小厮身底下捏出来?你还口漒甚么!」

说着纷繁的恼了,向他白馥馥香肌上飕的一马鞭子来,打的妇人痛苦悲伤难忍,眼噙粉泪,没口子喊道:「好爹爹!你饶了奴罢!你容奴说,奴便说:不容奴

说,你就打死奴,也只臭烟了那块地。那个香囊葫芦儿,你不在家,奴那日同孟三姐在花园里做生活,因从木香栏下所过,带系儿不牢,就挠落在地。我那里没

觅,谁知那奴才拾了。奴其实不曾与他。」

只那一句,就合着刚纔琴童前厅上供称在花园内拾的一样的话。

又见妇人脱的光赤条条,花朵儿般身子,娇啼嫩语,跪在地下,那怒气早已钻进爪哇国往了,把心已回动了八九分。

接着,西门庆又喊过春梅来问。春梅也说:

「那个都是人气不愤俺娘儿们,自然出如许 事来。爹,你也要个主张,把好丑名儿顶在头上,传出外边往好听。」

「几句把西门庆说的一声儿没言语,丢了马鞭子。一面喊金莲起来,穿上衣服,分付秋菊看菜儿,放桌儿食酒。」

一场风波至此便戏剧性地完毕了。

民国版 · 《金瓶梅词话》

那段描写足以阐明《金瓶梅》的语言艺术,不是粗略化而是细密化的特征:

1. 描写的条理性。

如张竹坡所说,《金瓶梅》的语言描写往往「做条理法」,[5]「层 次如画」,[6]「一层深一层」。[7]

它不是开门见山地写西门庆对潘金莲停止拷打、审问,而是从拷打、审问的过程中写出了前后一系列差别的条理:

西门庆打一耳刮子─妇人不敢吭声;分付春梅顶门、拿椅子─西门庆坐;西门庆拿着马鞭子,饮令淫妇脱衣裳跪下─潘金莲「低垂粉面,不敢出一声儿」;

西门庆问─妇人哭着答;西门庆骂─妇人喊屈;西门庆拿出香囊问、打─妇人哭喊、诡辩;西门庆由想─见而动心。不单大的条理有上述七层,并且在大层

次中还有小条理。

如潘金莲问答西门庆的一段话, 一口气便说了四层意思:「就屈杀了奴罢了」是一层;

「阿谁不逢好死的嚼舌根的淫妇」,「见你常时进奴那屋里来歇,无非都气不愤」,因而「嚼他那旺跳身子」,又是一层;

「就是你与的簪子……」,又是一层;最初还有一层,是「恁一个尿不出来的毛奴才,平空把我纂一篇舌头。」

如斯条理细密,便使语言艺术愈加生动形象,使读者如设身处地,耳闻目击其人其情,感应有不成抗拒的说服力和传染力。

2. 开展的盘曲性。

那里无论是西门庆或潘金莲,在思惟上都履历了一个盘曲的开展 过程:西门庆由坚信不疑、愤怒毒打,到举出证据来责问,不意被驳回,由再拿出证据来痛

打、唾骂,不意又遭驳回,从而「把心已回动了八九分」;

潘金莲由「唬的战战兢兢」,颠末两次自我辩解,末于博得了西门庆的相信和同情。

恰如张竹坡所说,《金瓶梅》有「文字千曲百曲之妙」。[8]

那不只使其细密的描写,有着层层深进、合情合理、细腻进微的成效,并且具有出人意表、标新立异、惹人进胜的魅力。

3. 角度的多样性。

它写西门庆对于潘金莲,不是只要毒打那一种角度,而是纵横交 错,改变多端。

它先写西门庆「兜脸一个耳刮子」,给她个下马威,又「取了一根马鞭子拿在手里,饮令:『淫妇脱了衣裳跪着!』」停止威胁;

接着又从敲诈的角度,写西门庆说:「奴才我才已审问大白,他逐个都供出来了」,要她诚恳招供,她为本身辩解,拒不认可;

做者又从诱供的角度,写西门庆在「贼淫妇」的骂声中,举出「有人说你把头上金裹头簪子两三根,都偷与了小厮,你若何不认?」不意不单没有到达诱

供的目标,那「有人说」三个字,却使潘金莲得到了进一步为本身摆脱的「理由」。

她操纵一夫多妻造的矛盾,以攻为守,把工作说成「是阿谁不逢好死的嚼舌根的淫妇」,「见你常时进奴那屋里来歇,无非都气不愤,拿那有天没日头的

事压枉奴」,又举出簪子「一五一十都在」为证,使西门庆那一着又落了空,只好说:「簪子有没罢了」。

然后做者又从逼供的角度,写西门庆向袖中取出从琴童身上搜出的香囊来,不只责问:「你还口漒甚么!」并且气恼得「飕的一马鞭子来,打的妇人痛苦悲伤

难忍。」

那时潘金莲一方面摆出了「好爹爹!你饶了奴罢!」的同情相,一方面又与她偷听到的琴童的供词相吻合,说那香囊是她遗失在花园里被那奴才拾到的,

那才使西门庆「那怒气早已钻进爪哇国往了。」

上述从毒打、恫吓、敲诈、诱供、逼供等差别的角度做细密化的描写,不只使情节和语 言皆显得迤逦盘旋,错综改变,舒卷自若,并且大大强化了语言艺

术表示人物性格的才能,

使西门庆那愤激、狠毒、愤怒、凶恶、狡诈、残暴、愚笨、虚弱的丑恶形骸,潘金莲那冷栗而冷静、狡黠而又同情、阴毒而灵敏、怨恚而柔情的悍妇形

象,都给读者留下了深入印象。

4. 前后的唤应性。

不放一小我进来」,那不是一般的情节交代,而是反映了西门庆怕「把丑名顶在头上, 传出外边往」的暴虐、虚假的性格。

后来春梅恰是操纵了西门庆的那个弱点,「几句把西门庆说的一声儿不言语,丢了马鞭子」。

在潘金莲第一次答复西门庆的审问时,她就向西门庆提出:「你不信,只问春梅便了。有甚和盐和醋,他有个不晓得的。」

那既是提出春梅来向西门庆证明她的清白,同时又话中有话,以她晓得:「有甚和盐和醋」,来表示春梅说:因为有人「气不愤俺娘儿们」,才如许添盐

加醋地来诬害她的。

后来当西门庆问春梅时,春梅果实拥护潘金莲的意思说了。那种相互前唤后应的细密化描写,不只使文章的构造密切,并且还使西门庆、潘金莲与春梅三

小我物的性格,在互相陪衬、映照之中,显得既幻化多姿,又各具神韵。

5. 语言的丰富性。

它不只表示在「语句别致,到处颂扬」,[9]如它用「提在冷水盆内 一般」,来写潘金莲心绪的战栗;用「有甚和盐和醋」,来故做沉着,表白她的心地坦

然,不怕他人诬蔑;

用「你就打死奴,也只臭烟了那块地」,来反映她那斩钉截铁的决心;用「我和娘成日唇不离腮」,来使春梅的干证显得无可置疑。并且还表示在语言本

身皆颠末做家的锤炼,契合特定人物的性格。

如西门庆一提出:「你与他偷了几遭?」「妇人便哭道:『天么,天么!可不委屈杀了我罢了!』」仅那劈脸一句,就使一个唤天唤地、喊冤喊屈的泼辣

性格活跳出来了。

接着又写潘金莲说:「自从你不在家半个来月,奴白天里只和孟三姐做一处做针指,到晚夕早关了房门就睡了,没勾当不敢出那角门边儿来。」她是如斯

地谨守门户,还由得你西门庆产生疑窦么?

何况「你不信,只问春梅便了」,说着她便立即喊春梅:「你过来亲对你爹说。」把她那既伶俐又狡诈,既「自知理亏」而又泼开胆扯谎、找对量的泼辣

性格,表示得维妙维肖,跃然纸上。

似乎做品展示「在读者面前的不是一束印着黑字的白纸,而是一小我,一个读者能够听到他的思维和心灵在字里行间跳跃着的人。」[10]

《金瓶梅》做者从上述五个方面把小说语言开展为细密化,能够说好像巴尔札克那 样:

「在他以前历来还没有过小说家像如许深进地看察细致节和琐碎的工作,而那些,阐明和抉择得恰如其分,用老剪嵌工的艺术和卓著的耐烦加以组织,就

构成一个同一的、有创造性的新的整体。」[11]

「艺术是人类生活中把人们的理性意识转化为豪情的一种东西。」12那绝不排斥艺术 要求有准确的思惟性,只要「艺术所传达的豪情是在科学论据的根底

上产生的。」[13]

艺术的特征既然如斯,那么,做为小说的语言艺术,理应与科学著做的语言阐述有明显的区别。

但在我国古代因为持久是文史哲不分炊,要求「文以载道」,因而,人们往往看不到那种区别。如「宋时理学极盛一时,因之把小说也多理学化了。」[14]

《艺术论》

在《金瓶梅》中,固然也难免羼杂有一些理性的说教,但它的次要方面,却是把我国古典小说的语言艺术由理性化向感性化大大地开展了。

如《金瓶梅》第六十二回写「西门庆大哭李瓶儿」,它不是像它以前的做品那样,以「搥胸大哭」「大哭了一场」「哭得发昏」等理性化的论述,简单地

交代了事,而是深进到人物的豪情世界,对西门庆的三次大哭做了十分详细的形象化的描画。

第一次,是在刚听到李瓶儿死的时候。

它先写西门庆「两步做一步,奔到前边」, 使我们如感其急促之情,闻其奔驰之声,见其慌张的身影。接着再写他揭起被子所见到的刚气绝的李瓶儿:

「面庞不改,体尚微温,脱然而逝,身上行着一件红绫抹胸儿」,使人们不克不及不引起对死者的深切同情。

在把读者的豪情初步伐动起来,进进做者所描画的艺术气氛之后,做者再写「西门庆也掉臂的甚么身底下血渍,两只手抱着他香腮亲着,口口声声只喊:

『我的没救的姐姐,有仁义好性儿的姐姐!你怎的闪了我往了,宁可教我西门庆死了罢。我也不久活于世了,平白活着做甚么!』

在房里离地跳的有三尺高,大放声号哭。」

那使我们似乎看到了一个为宠姬之死而痛不欲生的西门庆活如今我们的面前。

假设做者不是如斯摘用感性的形象的描画,而是仅用理性的叙事语言,是绝不成能收到那般生动、强烈的艺术效果的。

第二次,是在用门板将李瓶儿的尸体抬出房间后。

做者写道:「西门庆在前厅,手 拘着胸膛,由不的抚尸大恸,哭了又哭,把声都唤哑了,口口声声只喊『我的好性儿有仁义的姐姐』不住。等到乱着,鸡就

喊了。」

假设根据理性化的写法,只需用「不堪哀思,哭了又哭」八个字足矣。

可是《金瓶梅》做者却写出了西门庆「手拘着胸膛」和「抚尸大恸」的情景,使我们不只似乎亲眼看到了他那胸中难以按捺的积愤和哀痛,并且好像亲耳

听到了他那嘶哑的阵阵哭声和唤喊声。

第三次,是在请来阴阳先生,又向各亲眷处报丧之后。

做者写道:

「西门庆熬了一 夜没睡的人,前后又乱了一五更,心中感着了悲哀,神思恍乱,只是没好气,骂丫头、踢小厮,守着李瓶儿尸首,由不的放声哭喊。」

《金瓶梅》做者不只从动做、声态、感情等方面,把西门庆的三次大哭写得形象详细, 生动传神,并且把那三次大哭写得毫不相同,表示出西门庆思惟感

情的开展改变和明显的性格特色。

第一次大哭,表示了他刚听到李瓶儿死讯之后的震动和哀思。

第二次大哭,便进一步反映了他胸中的积愤和悲伤。

第三次大哭,则更深一层地阐明他因为悲哀过度而形成的烦躁和迁怒于丫头、小厮的奴才性格。

其次,《金瓶梅》做者通过对李瓶儿之死的描写,还进一步丰富、深化了其他一系 列人物的性格形象。

先说吴月娘的形象。

当西门庆第一次大哭时,做者接着写道:

「月娘因见西门庆搕 伏在他身上,挝脸儿那等哭,又喊:『天杀了我西门庆了!姐姐,你在我家三年光景,一日好日子没过,都是我坑陷了你了!』

月娘听了,心中就有些不耐烦了,说道:『你看韶刀,哭两声儿丢开手罢了。一个死人身上,也没个隐讳,就脸挝着脸儿哭,倘忽口里恶气扑着你是的。

他没过好日子,谁过好日子来?人死如灯灭,片刻时不借。留的住他倒好!各人寿数到了,谁人不打那条路儿来?』」

表示了吴月娘那种对西门庆既抱怨又关心的复杂性格。

她抱怨的是西门庆没必要那样偏心李瓶儿,关心的是西门庆做为本身的丈夫不要伤了本身的身子。

「他没过好日子,谁过好日子来?」那话更发人深思。

它反映了在一夫多妻造之下,妻妾之间一定矛盾重重,受害的不但是哪一小我。

所谓「各人寿数到了」如此,那既是对西门庆的热诚启发,又完全切合吴月娘信佛的那种宿命心理。

绘画 · 吴月娘

再说潘金莲的形象。

假设说吴月娘对李瓶儿之死还存在着必然水平的同情,对西门 庆的哀痛还寄予出于本身短长或其他什么原因的关心的话,那么,做者写潘金莲,则突 出了

她那黑暗幸灾乐祸的内在的残暴性格。

在吴月娘、李娇儿、孟玉楼、潘金莲等一路 忙着给已死的李瓶儿穿衣服的当儿,西门庆要「多觅出两套他亲爱的好衣服,与他穿了往。」

李娇儿因问:「觅双甚么颜色鞋与他穿了往?」

潘金莲道:「姐姐,他心里只爱穿那双大红各处金鹦鹉摘桃白绫高底鞋儿,只穿了没多两遭儿。倒觅那双鞋出来与他穿了往罢。」

吴月娘道:「欠好,倒没的穿上阴司里,好教他跳火坑。你把前日门外往他嫂子家往穿的那双紫罗各处金高底鞋,也是扣的鹦鹉摘桃鞋,觅出来与他拆绑

了往罢。」

旧时迷信说法,死人忌穿红鞋,那一点凭潘金莲的常识,她不会不晓得、然而她却遁词 李瓶儿日常平凡爱穿那双鞋,妄图喊她穿戴到阴间跳火坑往。

关于潘金莲那种隐蔽而暴虐的心计,做者描绘得极为巧妙天然,无懈可击。

潘金莲关于西门庆的悲伤痛哭,天然免不了也要劝导几句。可是做者却不像写吴月 娘那样正面写潘金莲若何劝导,而是通过潘金莲与吴月娘、孟玉楼之间的

闲谈,说道:

「你还没见,头里进他屋里觅衣裳,教我是不是,倒好意说他:都相恁一个死了,你恁般 起来,把骨秃肉儿也没了。

你在屋里食些甚么儿,出往再乱也不迟。他倒把眼睁红了的,骂我:狗攮的淫妇管你甚么事!我现在镇日不教狗攮,却教谁攮哩?恁不合理的行货子,只

说人和他合气。」

那不只在写法上巧于改变,更罕见的是通过「我现在不教狗攮,却教谁攮哩」等活生生的形象化的语言,把潘金莲那老辣、豪宕、忌恨、无耻讨欢的性

格,描画得如从纸上活跳了出来。

同样是对李瓶儿的死和西门庆的哭,孟玉楼的立场和性格表示,又与吴月娘、潘金 莲别具风摘。

做者只用淡淡的一笔,写她在吴月娘、潘金莲面前说:「李大姐倒也罢了,没甚么。倒食了他爹恁三等九格的。」

那阐明,关于她来说,既没有潘金莲那种强烈忌恨,也不像吴月娘那样热情关心。

她心里不满,而且足以在某种水平上迎合吴月娘、潘金莲的,只是她也反对西门庆在寡妻妾之间分红「三等九格」。

她既不满于西门庆对李瓶儿的偏心,更不满于西门庆对她本人的萧瑟,表示出她们受一夫多妻造的危害虽则统一,而各小我的思惟性格却迥然有别。

《潘金莲》

通过李瓶儿之死,《金瓶梅》做者还从更为宽广的方面,使浩瀚人物的脸谱都得到 了生动的表示。

如请来给李瓶儿看阴阳批书的徐先生,西门庆请他批书,他「批将下来:『已故锦衣西门夫人李氏之丧……』」根据封建礼教,正妻才气称夫人。

李瓶儿不外是个妾,正室夫人吴月娘还健在,那种批法欠亨之至。

不需做者再说三道四,那位徐先生对西门庆厚爱李瓶儿情事的领会和如许掉臂事理的批法,把他的那种巴结者的奸狡和无耻的嘴脸,进木三分地描绘出来

了。

合理西门庆为李瓶儿之死悲哀得茶不饮、饭不食,吴月娘为此而犯愁之际,小厮请 来了应伯爵。

应伯爵「进门扑倒灵前地下,哭了半日,」又扯谈他梦见西门庆折了玉簪儿,引出西门庆伤感地说:「……日常平凡我又没曾亏欠了人,天何今日夺吾所爱之甚

也!先是一个孩儿也没了,今日他又长伸脚子往了,我还活在世上做甚么?虽有钱过斗极,成何大用!」

伯爵道:

「哥,你那话就不是了。我那嫂子与你是那样夫妻,热突突死了,怎的心不疼!争耐你偌大的家事,又居着出息,那一家大小泰山也似靠着你。你如有好

歹,怎么了得!就是那些嫂子都没主儿。

常言:一在三在、一亡三亡。哥,你伶俐,你伶俐,何消兄弟每说。就是嫂子他青春年少,你疼不外,越不外他的情,成服,令僧道念几卷经,大发送,

葬埋在坟里,哥的心也尽了,也是嫂子一场的事,再还要如何的?!哥,你且把心铺开!」

经应伯爵那一席话,西门庆就再「也不哭了。斯须,拿上茶来食了,便唤玳安:『后边说往,看饭来,我与你应二爹、温师父、谢爹食』。」

应伯爵那一席话,为什么能有那么大的效果呢?它好就好在:

一方面语言形象生动,句句说到了西门庆的心坎里,目标虽在启发他:「你那话就不是了」,而所用的语言却尽是恭维凑趣儿,任意吹嘘。

如必定他为李瓶儿「热突突死了,怎的不心疼」,「你伶俐,你伶俐,何消兄弟每说!」

为他出谋献策,给他指出一条自我安抚的路子:「令僧道念几卷经,大发送,葬埋在坟里,哥的心也尽了。」

另一方面,又使应伯爵句句「传神帮闲,骨相俱出」,[15]活生生地表现出他的性格特色─既能迎合奴才心理,献媚讨好,又能针对奴才所需,殷勤献策,

为奴才消愁解闷。

「令僧道念几卷经,大发送」,就算「哥的心也尽了,也是嫂子一场的事,再还要如何的?!」那话语,是多么诚恳!那口气,又是多么轻飘飘的!

它把应伯爵那个帮闲所道破的、西门庆所欣然奉行的那虚假透顶的世道人心,描绘得多么淋漓尽致。

戴敦邦绘 · 应伯爵

由此可见,《金瓶梅》的选词用语,恰是要把做者的理性都寄寓于形象化、个性化的语言形式和富有社会典型意义的活生生的人物性格之中。

那绝不是反对理性在小说创做中的批示感化,更不是排斥在小说中恰当利用哲理性的语言,而是必需掌握小说语言感性化即形象化的特征,努力于创造出

浩瀚的生动动人的艺术形象,以足够发扬小说那种语言艺术所特有的魅力,包罗使其具有不成抗拒的传染人、教导人的魔力。

巴尔札克说:「艺术做品就是用最小的面积,惊人地集中了更大量的思惟。」[16]

对 于语言艺术来说,那就是要用起码的文字,表示出最丰富的内容,使语言能具有更大的容量,可以足够发扬出多面的艺术表示力。

《金瓶梅》不像它以前的小说语言容量,往往带有单一化的特征,即一段话往往只说 明一个意思,表示一小我物的性格,而是具有多方面的特征,如张竹

坡所指出的:「《金瓶》内,每以一笔做万万笔用。」[17]

不信,请看第四十一回写潘金莲吵架秋菊的一段:

且说潘金莲到房中,使性质,没好气,明知西门庆在李瓶儿那边,因秋菊开的门 迟了,进门就打两个耳刮子,高声骂道:「贼淫妇奴才,怎的喊了恁一日不

开?你做甚么来折儿?我且反面你答话!」……

到次日,西门庆衙门中往了。妇人把秋菊教他顶着大块柱石,跪在院子里。……

妇人打着他,骂道:「贼奴才淫妇!你从几时就恁大来?他人兴你,我却不兴你! 姐姐,你知我见的,迁就脓着些儿罢了。平白撑着头儿,逞什么强?

姐姐,你休要倚着。我到明日,洗着两个眼儿看着你哩!」

一面骂着又打,打了大骂,打的秋菊杀猪也似喊。李瓶儿那边纔起来,正看着奶子奶官哥儿,打发睡着了,又唬醒了;明大白白,闻声金莲那边打丫鬟,

骂的言语儿妨头,一声儿不言语,唬的只把官哥儿耳朵握着。

一面使绣春往,「对你五娘说:休打秋菊罢,哥儿纔食了些奶,睡着了。」

金莲听了,越发打的秋菊狠了,骂道:

「贼奴才!你身上打着一万把刀子,那等喊饶?我是恁性儿,你越喊我越打!莫不为你拉断了路行人?人家打丫头,也来看着。你好姐姐,对汉子说,把

我别变了罢!」

李瓶儿那边清楚闻声指骂的是他,把两只手气的冰凉,忍气吞声,敢怒而不敢言。

戴敦邦绘 · 潘金莲

那段描写,足够表示了《金瓶梅》的语言容量具有多面化的特征:

第一,它的语言不是只要字面上的一种含义,而是如做者在《金瓶梅》第三十五回 所说的,有「话中之话」。

潘金莲一进门对秋菊「高声骂道」,做者为什么要强调「高声」呢?因为她「明知西门庆在李瓶儿那边」。

她那「高声骂道」,不但是因丫鬟秋菊「开的门迟了」,乘机把她当做出气筒,同时更重要的又是骂给在李瓶儿房里的西门庆听的:「你做甚么来折儿?

我且反面你答话!」

不只人物的语言有「话中之话」,做者的论述语言,有时也有着多方面的含义。

如写潘金莲「一面骂着又打,打了大骂,打的秋菊杀猪也似喊。」既反映了潘金莲的残暴,又阐了然她的阴险─藉秋菊挨打的喊声,把李瓶儿的爱子官哥

儿唬出病来。同时还表示了秋菊被当做出气筒,备受无情的摧残。

第二,它的语言不是外表上对谁说就只是说给谁听的,而是如做者在《金瓶梅》第 十四回所说的「远打周折,指山说磨。」

「到次日,西门庆衙门中往了」之后,潘金莲骂秋菊的那些话:「贼奴才淫妇!你从几时就恁大来?他人兴你,我却不兴你!……我到明日,洗着两个眼儿

看着你哩!」

那些话名为骂秋菊,现实都是骂李瓶儿的。

做者说得很清晰:「骂的言语儿妨头。」「李瓶儿那边清楚闻声指骂的是他。」不写潘金莲间接骂李瓶儿,而是「指山说磨」,那就具有不是单一化,而

是多面化的意义:既表示了潘金莲的狡狯和狠毒,使李瓶儿处于难以颉颃的窘境,同时又阐明一夫多妻造的可悲,秋菊身为丫鬟只能听任奴才做弄和践踏的可

怜。

第三,它不是只偏重描绘出一小我物的性格,而是要同时展示出几小我物的性格, 如做者在《金瓶梅》第七十五回所说的:「一棒打着好几个」。

上述潘金莲吵架秋菊,不但是反映了潘金莲某一方面的性格特征,而是同时表示了她争宠、嫉恨、残暴、奸险、狡黠、暴虐等多方面的性格特色,也不但

是描画了潘金莲一小我物,而是同时使几小我物的个性,

如秋菊的顽强与同情,春梅的谄媚与自傲,李瓶儿的柔弱与生气,都得到了较为生动的表示。

第四,它不是一笔只写一个排场,而是立体穿插式地同时既写那个排场,又写阿谁 排场。如西门庆在李瓶儿房里是一个排场,潘金莲在本身房里高声骂给西

门庆听又是一个排场。

次日,潘金莲吵架秋菊是一个排场,李瓶儿在房里「唬的只把官哥儿耳朵握着」,李瓶儿使绣春来对潘金莲说休打秋菊,「金莲听了,越发打的秋菊狠

了」,又是一个排场。

先后摆布四面贯穿,各小我物在差别的排场中相映相衬,给人以妙趣横生、蕴藉深邃之感。

上述四个特征,当然不是《金瓶梅》的每段描写都同样具备、同等超卓的。

我们强 调阐明的,只是力图制止语言容量的单一化,而使其具有多面化的意义和感化,那根本上是《金瓶梅》的每段描写都具有的一个配合的特征。

如第七十五回写吴月娘和潘金莲对骂,一个说:

「你不浪的慌?」另一个举出事例,说:「像那等的,却是谁浪?」「吴月娘乞他那两句触在心上,便紫漒了双腮,说道:『那个是我浪了,随你怎的

说。我当初是女儿填房嫁他,不是趁来的妻子。那没廉耻趁汉精便浪,俺每实材实料不浪!』」

接着她又说:「你害杀了一个,只少我了。」

吴月娘说那些话的本意是针对潘金莲一个 人的,可是做者那时却偏要插上「孟玉楼道:『耶呀耶呀,大娘,你今日怎的那等恼的大发了,扳连着俺每,一

棒打着好几小我也。也没见那六姐,你让大姐一句儿也罢了,只顾打起嘴来了。』」

因为不但潘金莲,孟玉楼等也都「是趁来的妻子」,不是「实材实料」,所以她说吴月娘的话是「一棒打着好几个」。

做者写了孟玉楼的劝导,同时又写了吴大妗子的劝导。

两小我同属劝导,而所反映的成分和个性又贵人各异。孟玉楼的劝导,是对吴月娘和潘金莲两面皆不得功,而吴大妗子是吴月娘的亲嫂子,她的劝导只能

间接冲着吴月娘而来:「三姑娘,你怎的?快休舒口。」

她又说:「常言道:要打没好手,厮骂没好口。不争你姐妹每攘开,俺每亲戚在那里住着也羞。姑娘,你不依我,想是嗔我在那里,喊轿子来,我家往

罢。」

从外表上看,那话也完满是冲着吴月娘说的,而现实上却又是站在回护吴月娘一边,说给在场的潘金莲听的。

所谓「厮骂没好口」,那不就是为了回护适才吴月娘骂潘金莲「没廉耻趁汉精」,而喊潘金莲不要计较么?

所谓「你姐妹每攘开」,「想是嗔我在那里」,那又何行是在劝导吴月娘?

在吴月娘骂了潘金莲之后,吴大妗子说那种话,岂不是劝导吴月娘的同时,也是操纵本身亲戚的成分,在压住潘金莲不要还击么?而孟、吴二人的性格心

理也随之闪现,并在潘、吴的照映下, 愈加显出个性的特征。

那种相互钩连映照,似投石进潭,激起层层波涛,使语言的容量 由单一化而向多面化层层推进。

后浪逐前浪,一波未平,一波又起。在潘金莲的对骂中说:

「是我的丫头也怎的? 你每打不是?我也在那里还多着个影儿哩。皮袄是我问他要来。莫不但为我要皮袄开门来,也拿了几件衣裳与人,阿谁你怎的就不说

来?丫头即是我惯了他,我也浪了图汉子喜好。像那等的,却是谁浪?」

她之所以那般有恃无恐,不可一世,使我们不克不及不回想起,在那之前,为春梅骂申二姐,月娘曾经对西门庆说过:「你家使的好端方的大姐,如斯那般,

把申二姐骂的往了。」

不意西门庆不单没有责怪春梅,反而笑道:「谁教他不唱与他听来?也不打紧处,到明日,使小厮送一两银子补伏他,也是一般。」

春梅不只是金莲的丫头,仍是被西门庆收了房的。

如今潘金莲又乘机说出,西门庆在拿给她皮袄的同时,「也拿了几件衣裳与人」─指西门庆又勾搭上官哥的奶妈。

吴月娘为「图汉子喜好」,也不管不问。从那里,不由又勾起我们脑海中浮现出一个谜底:

本来她们之所以互相攻讦你浪我浪,根子就在西门庆既有浩瀚的妻妾,又还跟春梅、奶妈等丫头、仆人「猫鼠同眠」,使吴月娘、潘金莲等皆互相忌恨、

争宠。

戴敦邦绘 · 庞春梅

正如张竹坡所指出的:「常人用笔曲处,一曲两曲足矣,乃未有如《金瓶梅》之曲也。」[18]

不是逃求情节的盘曲离奇,而是在日常的人物语言之中盘曲地表示出多方面的含义和多方面的人物性格,那是《金瓶梅》在语言艺术上的一个严重开展。

人物对话,假设只写两小我之间对话,那是径曲的、平面化的,比力好写;假设写 三人以上的群体同时对话,那就曲直折的,立体穿插的,不大好写了。

如《三国演义》第四十三回「诸葛亮舌战群儒」,虽然那是表示诸葛亮才智出寡的超卓篇章之一,然而它在描写群儒若何一路跟诸葛亮舌战的排场上却未

免出缺憾:

只是写诸葛亮舌战了一个,再舌战另一个,像走马灯一样,七小我依次各战一遍了事;那不只在艺术上把群体穿插对话报酬地割裂成个别对话,并且也势

必对做品的实在性有所损伤。

那种现象绝不是偶尔的,而是反映了我国古典小说的语言艺术还欠缺描写群体穿插对话的才能。

使人物对话由单个平面化,开展为穿插立体化,那是《金瓶梅》在语言艺术上的一 个凸起成就。

请看该书第三十二回,写西门庆喊李桂姐与乔大户敬酒,乔大户表达谦和,接着做者便写出了群体穿插与应伯爵舌战的排场:

伯爵道:「你白叟家安心,他现在不做表子了,见大人做了官,情愿认做干女儿 了。」

那桂姐便脸红了,说道:「汗邪你了,谁恁胡言!」

谢希大道:「端的有 那等事,俺每不晓的。趁今日寡位老爹在此,一个也很多,每人五分银子情面, 都送到哥那里来,与哥庆庆干女儿。」

伯爵接过来道:「仍是哥做了官好。自古不怕官,只怕管,那回子连干女儿也有了。到明日洒上些水,看出汁儿来。」

被西门庆骂道:「你那贱狗才,单管那闲事乱说!」伯爵道:「胡铁?倒打把好刀儿哩。」

郑爱香正递沈姨夫酒,插口道:「应二花子,李桂姐便做了干女儿,你到明日与 大爹做个干儿子罢,吊过来就是个儿干子。」

伯爵骂道:「贼小淫妇儿,你又少死得,我不缠你念佛。」李桂姐道:「香姐,你替我骂那花子两句。」……

把那段「应伯爵打诨趋时」与「诸葛亮舌战群儒」加以比力,我们不难看出,两者之间 显然存在着人物对话平面化与立体化的区别:

第一,「诸葛亮舌战群儒」写人物对话是逐个停止的。

在诸葛亮与一小我对话时, 目中无人,圈外人从不插话。「应伯爵打诨趋时」写人物对话,则是多人立体穿插停止的。

先是西门庆与李桂姐、乔大户对话,接着引起应伯爵与乔大户对话,乔大户尚未及答话, 却又引起李桂姐和谢希大的反应,做者不间接写应伯爵答复李桂

姐、谢希大的话,却又写应伯爵与西门庆互相打趣,然后又写郑爱香帮李桂姐对应伯爵停止报复。

那里同时穿插跟应伯爵对话的有乔大户、西门庆、李桂姐、谢希大、郑爱香等五人。

做者使我们始末觉得到,不是哪两小我在对话,而是同时有几小我穿插着人多口杂地在戏谑、说笑。

因而,它描写出来的排场,不是平面化的两极,而是给人以多极穿插的立体化的实在感。

第二,描写每小我对话的体例,「诸葛亮舌战群儒」是战完一个,再战另一个,个 个皆是一问一答式的,显得单调刻板,颇为公式化。

「应伯爵打诨趋时」的对话体例, 则写得生动乖巧,姿横酣畅。

他们有的「便红了脸,说道」;有的是「接过来道」;有 的则「骂道」;有的「正递沈姨夫酒,插口道」。

总之,每小我说话都各有本身的声态和个性,个个标新立异,互订交叉稠浊着,显得跌宕多姿,使我们似乎实的置身于世人之中,熙熙攘攘,琳琅满目。

第三,人物的对话,老是在特定的情况之中停止的。

从「诸葛亮舌战群儒」的描写 中,固然也能使我们感应魏蜀吴三国之间在勾心斗角那个大的情况,但是却看不出对话现场的详细情况。

「应伯爵打诨趋时」是在酒席间停止的,从人物对话之中,我们不只能感触感染到阿谁趋炎附势,廉耻丧尽的社会情况,并且对话者由那边李桂姐与乔大户敬

酒,又联络到那边「郑爱香正递沈姨夫酒,插口道」,使我们似乎如置身在几个酒席之间,有特定的空间立体感。

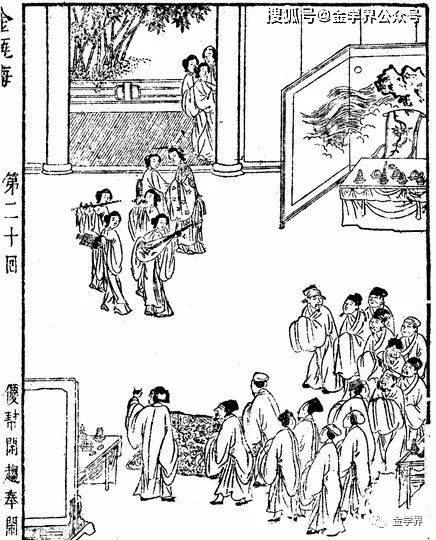

崇祯本《金瓶梅》插图

第四,人物对话的内容,「诸葛亮舌战群儒」的语言,如「鹏飞万里,其志岂群鸟 能识哉!」

固然也力图形象化,但其根本特色不是绘形,而是说理。「应伯爵打诨趋时」的语言,却完满是形象化、个性化的。

如应伯爵挖苦西门庆认李桂姐做干女儿,「到明日洒上些水,看出汁儿来」,西门庆骂应伯爵是「贱狗才」,郑爱香则挖苦应伯爵:「你到明日与大爹做

个干儿子罢,吊过来就是个儿干子」。

那里没有一个字间接说理,只是通过嬉笑、打趣的形式,有声有色地给我们描画出了一个交错着谄媚与凑趣、嘲笑与唾骂的群丑图;同时也浮雕似地凸起

了应伯爵那擅长打诨趋时的帮闲的性格。

人物对话和描写的个性化,回根结底,还要取决于人物形象由单一化的性格开展为 多面化的性格。

单一化即绝对化。如毛宗岗在〈读三国志法〉中所说的,诸葛亮「是古今来贤相中第一怪杰」;关羽「是古今来名将中第一怪杰」;曹操「是古今来奸雄

中第一怪杰」。

既然是「第一怪杰」,那就一定「写好的人,几乎一点害处都没有;而写欠好的人,又是一点益处都没有」,[19]构成有的人「事事全好」,有的人「事

事全坏」,只具有「好」或「坏」的一个侧面,而不成能具备有好有坏、亦好亦坏、欠好不坏等多面的立体的性格特征。

《金瓶梅》中的人物性格则具有多面的立体的特征。

潘金莲不只是个淫妇,她还具有「俏」,如第二回「俏潘娘帘下窥人」;「泼」,如第十一回「潘金莲泼打孙雪娥」;「娇」,如第十八回「见娇娘敬济

钟情」,第二十四回「敬济元夜戏娇姿」「嫉」;,如第三十二回「潘金莲怀嫉惊儿」,第七十五回「为护短金莲泼醋」; 「争宠」,如第四十三回「争溺爱

金莲惹气」;「贪」,如第七十四回「潘金莲贪婪索袄」 等多方面的性格特征。

那种性格特征的多面性,就使人物形象愈加富有实在性和生动性。

正如张竹坡指出的:「死力将金莲写得畅心称心之甚,骄极,满极,轻极,浮极,下文 一激便撒野、方和身皆出,活跳出来也。」[20]

那不只是语言艺术身手的问题,更重要的还取决于做家可以「进世最深」,[21]征服绝对化、全面化的典型看念,求得关于现实中的典型人物的性格有全

面的深入的熟悉和掌握。

郑振铎曾经指出,《金瓶梅》「实是一部名不愧为的最合于现代意义的小说」[22]。

《插图本中国文学史》

语言艺术能到达给人以立体的觉得,那恰是「现代意义的小说」的一个重要特征。恰如列 夫‧托尔斯泰所指出的:

「在契诃夫身上,在一般近代做家身上,写实的笔法有了很不通俗的开展。在契诃夫笔下,样样工具实在到了虚幻的地步,他的小说给人留下『立体平画

镜』的印象。」[23]

那话关于《金瓶梅》来说,也是适宜的。

《金瓶梅》对中国古典小说的语言艺术所以有种种严重的开展,其原因可能是多方面 的,但我认为最底子的原因在于《金瓶梅》做者找到了语言艺术最丰

富的活的源泉─大量吸收了群寡白话,而且他对语言艺术的加工进步,不是根据书面化的要求,而是遵照白话化的标的目的。

原来,「小说者,街谈巷语之说也。」[24] 可是,我国唐以前的小说却往往要将「街 谈巷语之说」加工成文言。

宋元话本,原来是说话人用的白话,颠末文人的加工,也老是力求要使它契合书面化的要求。如《三国志平话》颠末文人加工成《三国演义》小说,就成

了半文半白的语言。

《水浒传》的语言在通俗化方面比《三国演义》前进了一大步。

但是通俗化不等于白话化。白话化不只要求文字通俗,更重要的是要跟现实生活中的群 寡白话习惯相一致。

《水浒传》的语言则是要把现实生活中群寡的白话,加以大大地夸饰和进步,使之成了特殊的超人的英雄传奇式的语言。

如《水浒传》第三回「鲁提辖拳打镇关西」,写鲁智深「扑的只一拳,正打在鼻子上,打得鲜血迸流,鼻子歪在半边,却便似开了个油酱展,咸的、酸

的、辣的,一发都滚出来」。

然后,「就眼眶际眉稍只一拳,打得眼棱缝裂,乌珠迸出,也似开了个彩帛展的,红的、黑的、绛的,都绽将出来」。

最初,「又只一拳,太阳上正着,却似做了一个全堂水陆的道场,盘儿、钹儿、铙儿,一齐响。」

三拳就把镇关西打得「口里只要出的气,没了进的气,动弹不得。」

那种打得似油酱展、彩帛展、水陆道场的描写,虽然有其超卓绝艳之处,但谁也不克不及否 认,它是属于远远超呈现实的极其夸饰的语言。

《金瓶梅》的语言,如欣欣子的〈金瓶梅词话序〉所说,它用的是「市井之常谈,闺 房之碎语」。

它所以成为「稗官之上乘」,天然也是颠末做家「好手」「炉锤」[25]的成果。

但是《金瓶梅》对群寡白话的加工,跟它以前的小说差别,它不是使语言艺术与现实生活相离开,而是到达酷似现实生活传神的境域。

它写「草里蛇逻打蒋竹山」,只写「隔着小柜嗖的一拳往,早飞到竹山面门上,就把鼻子打歪在半边。」

「不提防鲁华又是一拳,仰八叉跌了一交,险不倒栽进洋沟里,将发散开,巾帻都污浊了。竹山大喊『光天化日』起来。」

那跟鲁智深拳打镇关西的描写,显然有天地之别。正如郑振铎所指出的,在《金瓶梅》之前,我国古典小说的语言「尚未能脱尽一切旧套。

惟《金瓶梅》则是赤裸裸的绝对的情面描写,不夸饰,也不外度的描述」。[26]

因而,它似乎用的不是做家的书面语言,而满是「一篇市井的文字」。[27]

那种严厉而又圆熟的对现实生活中的人物和白话的白描,是《金瓶梅》语言艺术的根本特色。

它跟中国的国画很类似,生活的艳丽多姿全表现在浓淡相间的水墨线条之中,而无需加上五颜六色的油彩涂抹。

它看似几笔淡淡的勾划,却灌输着浓郁的实情实感,喊人越看越觉得画尽意存,耐人觅味。

因为《金瓶梅》的语言力图白话化,因而它就具有群寡白话的许多长处:逼真、朴 实、天然、别致、生动、活泼。如在西门庆身后,吴月娘发现潘金莲和陈

经济勾勾搭搭。

做者写吴月娘对潘金莲道:

「六姐,此后再休那般没廉耻!你我现在是寡妇,比不的有 汉子。香馥馥在家里,臭烘烘在外头,盆儿罐儿有耳朵,你有要没紧和那小厮缠甚么!教奴才们

背地排说的碜死了!

常言道:男儿没性,寸铁无钢;女人无性,烂如麻糖。其身正,不令而行;其身不正,虽令不可。

你有长俊正条,肯教奴才排说你?在我跟前说了几遍,我不信,今日亲眼看见,说不的了。我今日说过,要你自家立志,替汉子争气。」

(第85 回)吴月娘的那番话,本属于讲大事理,是很随便写得干巴巴的,然而做者却用群 寡创造的白话:

「香馥馥在家里,臭哄哄在外头」,那种语言是多么别致!「盆儿罐儿有耳朵」,那种语言又是多么活泼!既用「常言道……」晓之以理,又用「替汉子争

气」,动之以情,不消做者另加描画和描述,仅在吴月娘本人的话语之间,就把吴月娘那种对潘金莲的责怪、抱怨和语重心长地劝戒、教诲,以及她对丈夫身后

做寡妇的伤感、小心隆重和热诚地坚守贞操等复杂的性格形象,都极为实在、天然地描绘出来了。

如许和现实生活中的群寡白话不分高下的例子,在《金瓶梅》里并非百里挑一,极为稀有,而是信手拈来,俯拾便是。

民间鄙谚、谚语,是群寡白话的精萃。《金瓶梅》中运用民间鄙谚、谚语之多、之 妙,能够说是空前的。

它不只为小说语言生姿增色,并且极为精妙地活画出了人物的性格和形象。如王婆衔命把潘金莲从西门庆家领出往时,金莲责问:「若何平空打发我出

往?」做者写王婆道:

「你休稀里打哄,做哑拆聋!自古蛇钻洞穴蛇晓得,各人干的事儿各人心里明。金莲,你休呆里撒奸,两端白面,说长并道短,我手里使不的你巧语花

言,帮闲钻懒!

自古没个不散的筵席,出头椽儿先朽烂。人的名儿,树的影儿。苍蝇不钻没缝儿蛋。你休把养汉当饭,我现在要打发你上阳关!」(第86 回)

王婆的那番话几乎满是由俗谚构成的。那些俗谚都全成了王婆本身的语言。

她说得那样音韵铿锵,如连珠箭一般,既锐不成挡地揭露了潘金莲「呆里撒奸」「巧语花言」「养汉当饭」的性格,又活画出王婆本身那种伶牙利齿、唇

枪舌剑、老辣凶悍、惯于销售妇女的媒婆形象。

可见做者对群寡语言的加工和运用,诚不愧为「炉锤之好手也!」

善用比方,也是使《金瓶梅》的语言白话化显得特殊生动活泼的一个重要原因。

如 被西门庆诱奸的宋惠莲,因西门庆改动了原派她丈夫的差使,她便抱怨西门庆「是个球子心肠,滚下滚上;灯草拐棒儿,原拄不定。把你到明日,盖个庙

儿,立起个旗杆来,就是个谎神爷。」(第26 回)

那「球子心肠」「灯草拐棒儿」「谎神爷」等一系列的比方,既把西门庆那种靠不住、扯谎骗人的性格,揭露得形象生动如画,又把宋惠莲那受骗被骗、

柔情抱怨和受尽捉弄、可悲同情的弱女子形象,描绘得传神活现。

像如许比方 成串,光芒耀眼的语言,在《金瓶梅》中也绝不是个此外,而是如天上的星斗一般,在 全书熠熠发光。

以上我们从五个方面论述了《金瓶梅》对我国古典小说语言艺术的严重开展。

需要 阐明的是,我们指出《金瓶梅》把我国古典小说的语言艺术由粗略化开展为细密化,由理性化开展为感性化,由单一化开展为多面化,由平面化开展为

立体化,由书面化开展为白话化,那绝无贬低它以前的做品的意思。

毫无疑问,在《金瓶梅》以前,我国已经产生了一些无论在思惟性和艺术性方面都已相当成熟的小说,如《三国演义》《水浒传》,等等。

它们自有《金瓶梅》所不成替代的伟大价值;即便从语言艺术那个角度来看,《金瓶梅》的语言艺术也恰是在它以前那些小说语言的根底上才得以开展

的,何况《金瓶梅》的语言艺术也绝不是尽善尽美的。

它细密而不免难免琐碎,通俗而未脱粗俗,朴实而时显单调,在感性化的描画中却时常插上一小段「看官传闻……」的理性说教,老生常谈也很多。

如每写富有,不过乎是「钱过斗极,米烂成仓」;写兴奋,则是「不觉欢从额角眉尖出,喜向腮边脸际生」;写发怒,即是「怒从心上起,恶向胆边

生」;写唱小曲的,老是「启墨唇,露皓齿」,「端的有裂石流云之响」;写门关着,老是说「关得铁桶类似」;写打人,则老是「打得杀猪也似喊起来」。

特殊是全书充溢着许多庸俗、初级、下贱的词语,那固然跟做品写市井小人的题材有关,但读来总令人感应有点恶心。

就像一首悦耳动听的乐曲,不时跳进了某种极为刺耳的杂音,使我们在击节赞扬之余,难免感应大为扫兴和失看。

我们之所以特殊重视《金瓶梅》对我国小说语言的严重开展,是因为它在我国小说 史上具有划时代的意义。

它的胜利体味,反映了语言艺术开展的汗青法例,不只对《红楼梦》的创做有间接的影响,并且代表了近代小说关于语言艺术的一定要求,关于我们今天

的小说创做仍不无借鉴感化。

本文做者 周中明 传授

正文:(从略)

文章做者单元:安徽大学

本文获受权刊发,原文刊于《周中明金瓶梅研究精选集》,2015,台湾学生书局有限公司,转发请说明。