游历雅记——西域礼记:雨水难以抵达的葡萄沟

汤 令/ 图文

在新疆,吐鲁番是一个符号,耀眼、灼亮;

在新疆,吐鲁番是一枚玛瑙,绯红、剔透;

在新疆,吐鲁番是一粒果实,充沛、晶莹;

在新疆,吐鲁番是一颗小小的心脏,炽热、滚烫。

从乌鲁木齐往西的高速路,好像一根粗硕的血管,通向那颗勃勃跳动的心脏。途中,会颠末亚洲更大的风力发电站,会颠末王洛宾歌中唱到的达阪城,会颠末吴承恩笔下的火焰山,可它们的光线都不敷以沉没小小的吐鲁番。

吐鲁番,在新疆之行的最末端。那个年均降水量仅16毫米的小城,却不断以超凡的热力、奇异的果香吸引着我们。

它是一个抱得紧紧的、炽热的谜团!终年贫乏水分的滋润,它的气力自哪里降生,它的能量自何处储蓄积累?还有那些顺着树藤爬蔓、汁水饱盈的瓜果,它们在生长的过程中,若何静静地攫取了惊人的水分和甜甜?那是一个谜,揣在吐鲁番的深处。

吐鲁番的街巷是爽快的,简单的脉络、无奇的气象,似乎没有承担任何的谜底,可我总觉得,有许多的奥秘就躲在到处可见、窗格镂空的晾干房里,躲在满地满眼褐红、土黄的土壤里,躲在一扇扇描绘有绚烂花饰的木门背后,躲在一间间低檐、带天台的土砖房中,躲在维吾尔少女扑闪扑闪的大眼睛和妩媚的手势里,躲在一只只西瓜、一颗颗葡萄和一个个哈密瓜的果核里。

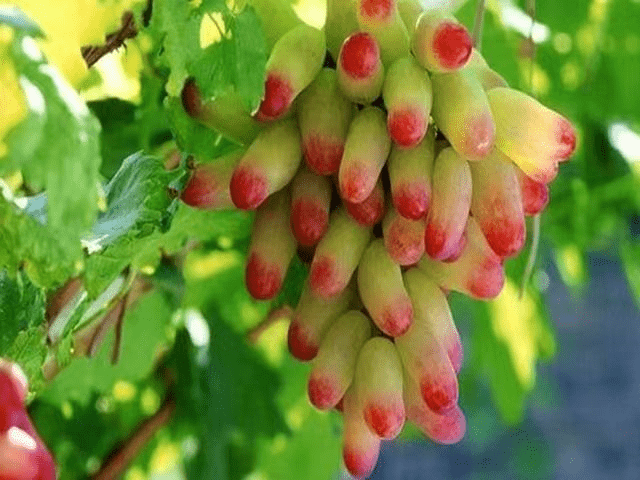

从外面看,葡萄沟的葡萄藤架遮天蔽日,就像浩荡的一席碧毯,红砖房只是装点其间的朵朵花饰。走进往,阳光洒下点点光斑。那光斑经由藤叶的过滤,串串葡萄的折射,变得婉约、迷离。

长长的廊街披上了明黄与翠绿相间的轻纱,在阳光下飞扬。人行其间,飘着飘着,就升至了一个欢乐、富饶、无忧的梦境。进梦一般啖着清甜进心的葡萄,白的、绿的、红的、紫的;进梦一般伸长手臂,触摸参差悬垂的葡萄叶子,深的、浅的、薄的、厚的;进梦一般将晶莹欲滴的阳光,当了晶莹欲滴的葡萄,手伸至半空,又羞怯地收回来。

在那个梦里,葡萄像阳光一样闪闪发光,阳光像葡萄一样翠绿清甜,填了满眼、满心。

在乌鲁木齐,刚刚还明朗的天空倏忽阴沉下来。乌云先是凝在天山山脉的一座山岳上,墨黑如枣的一团,越凝越大,渐渐展漫过来。很快,头顶上的天空就被一件蓬大的灰衣笼盖了。不远处的博格达峰似乎大地伸出的一根手指,撑住了灰衣的边沿。

乌云初起的处所,已看得见粗硕的雨线,一根挨一根,密密地斜砸下来。灰衣越来越繁重,前方的乌鲁木齐市也被覆盖了进来,零散的雨珠起头敲打车窗,一下比一下急促。转眼时间,窗玻璃上挂满了曲曲弯弯奔驰而下的雨线。

不消回头,我也晓得,无论那些雨点多么粗硕、强壮,死后的吐鲁番仍是会干爽照旧,不染纤毫。所有的雨点,将消逝在奔向吐鲁番的路途上,无法抵达。吐鲁番炽热的阳光,迫不及待地,将它们收回了天空。

那些水,雨水、雪水、地下之水,将经由一个奥秘的通道抵达吐鲁番。它们在吐鲁番的皮肤下,沿着一条条隐秘的渠道流淌,在恰当的处所透透气,见见天光。那时,清澈的水面,会映出蓝乎乎的天、白乎乎的云,斜插进来的树影,还有吐鲁番人的笑脸。

之后,它们会不断流淌进一颗颗葡萄深处,回到阳光下。

像阳光一样闪闪发亮。

做者简介——汤令,笔名令子,资深小学语文教师,语文学科带头人。青年时大量写诗歌,中年改写散文,近年次要写游记,做品见诸各地报刊和网站,以斑斓文笔吸引读者和浩瀚粉丝。

展开全文

做者汤令