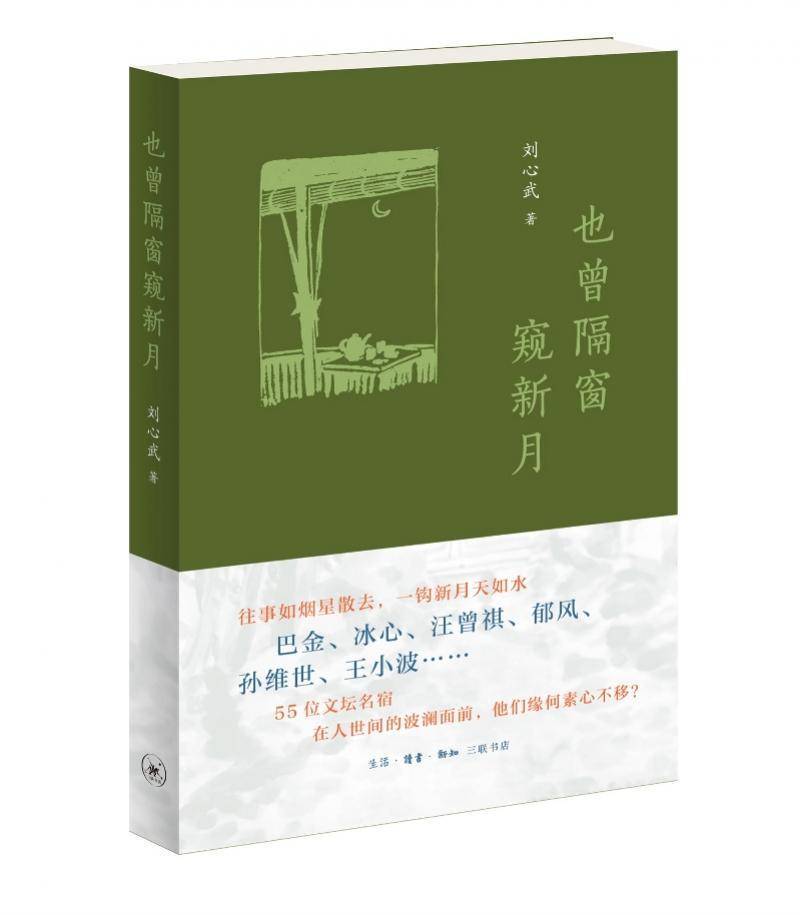

也曾隔窗窥新月:刘心武细述“独家”文坛往事

2023年3月,刘心武《也曾隔窗窥新月》一书由生活·读书·新知三联书店出书。在书中,刘心武回忆了他与巴金、冰心、茅盾、夏衍、丁玲、陈梦家、汪曾祺、陆文夫、周汝昌、启功、孙犁、严文井、王蒙、孙维世、胡兰畦、范用、冯亦代、郁风、王小波、夏志清、刘以鬯、谢晋、董行佶、王澍等55位文苑名人的交往。

它以做者的切身履历,笔录了时代激荡与文坛变迁,讲述了仆人公们的特殊传奇与沉浮故事,描绘了那些温润智者的生命体例与人生哲学,彰显了他们在历经岁月尘烟与人生风雨之后素心不移、凝视新月的境域,文字中蕴躲着一种洗尽铅华、安慰人心的深厚张力。

活动现场 左起:何奎、刘心武、施战军、祝勇

3月5日,以“也曾隔窗窥新月——刘心武笔下的文坛往事”为主题的新书分享会在首都藏书楼举行。闻名做家、闻名文化学者,茅盾文学奖获得者刘心武与中国做家协会书记处书记、《人民文学》杂志主编施战军,闻名的文化学者、故宫系列畅销书做家祝勇,生活.读书、新知三联书店副总编纂何奎一路,共话文坛群星闪烁时。

刘心武:那本书十分“独家”

在新书分享会上,刘心武坦言,收在《也曾隔窗窥新月》一书中的文章最早写于1989年,最晚写于2021。它们本来像一些散珠,散发在报纸副刊和杂志上,后出处何奎先生精心挑选并编成几辑,用三年的针线串成项链,光芒耀眼,让刘心武本身也食了一惊。他敝“珠”自珍,婉言那些珠子串起来后,能够让人一窥几代中国文化人、文学人、艺术人的风姿和他们的心里。

展开全文

闻名做家刘心武

“我那里的素材绝大大都是独家的,绝大大都人写不出来。好比我写丁玲复出轶事,不成能他人来写,就是我本身单独履历的。像我跟冰心的深度扳谈,是只剩我们俩的时候才停止的深度对话。好比写到其他一些场景,都长短常独家的一手素材。”刘心武说。

施战军拿到《也曾隔窗窥新月》一书后爱不释手,有的章节以至读了好几遍。他认为,该书堪称一本“老友记”或一种诗友画,关于曾经履历过的人和事,刘心武教师写得十分自若,用他本身的话说,写得十分“独家”。“昔时对刘教师来说是一种照实而记,而在我们那些后学看来,也包罗如今刘教师本身看来,它是有了光晕,带了包浆,更有滋味。春天绿窗纱摆动,煦热轻风来访,淡香的薄雾和舒缓的音乐悄悄而起,就像我们觉得到某种音乐来到一样,记忆的岛屿它的轮廓起头渐渐清晰,它在书里就已经成为一个一个新鲜的精神形象。”

祝勇表达,本身从《也曾隔窗窥新月》中读到了三个层面的工具。起首是读到刘教师处置文学创做的幕后点滴和跟文坛上列位教师、伴侣交往的花序;第二是读到那些做家自己,从巴金、丁玲、冰心、端木蕻良,不断到更年轻的王小波等等几代做家他们创做和生活的侧面;第三是从书中看到祝勇本身。“余生已晚,没有那样的幸运见巴金、冰心、端木蕻良、沙汀、艾芜那些现代文学史上的各人,但是他们的做品我们十分熟悉,所以我读那本书时,重温了一遍本身从小到大阅读文学做品的过程。”

何奎透露,在编选《也曾隔窗窥新月》一书时,感情上更大的冲击力是面临前辈。书中的先贤面临时代的激荡和人生的波动,包罗刘心武先生本人,在履历过许多不幸之后,都能臻于某种境域——通透、豁达,固然看似回回通俗,但那种通俗又不是凡是的通俗,他们能够超越磨难、超越自我,到达很高的人生境域,那让何奎非常冲动。何奎说:“固然如今那些群星已与我们渐行渐远,已经逐步磨灭在汗青的天幕中,但正如书中提到的‘一钩新月天如水’。他们的精神、人格以及风采将永久留存在世间。”

与文化界的别致缘分

刘心武与文化界有一种别致的联络。他小时候住在北京东城区赋税胡同35号的海关总署宿舍,而隔邻34号住的是陈梦家。陈梦家是新月派的诗人,也是古文字学家、考古学家。他的母亲曾是冰心热心的读者,与少年刘心武谈起新月派的诗人陈梦家来,竟还记得几十年前读过的“一朵野花在荒原里开了又落了……”他父母的亲戚和友人中,有很多文化界的,像他称做“娘娘”的胡兰畦、称做“兰姑姑”的孙维世。更奇的是,他的老婆小时候住在无量大人胡同时,曾和歌唱家张权共一个院子。歌唱家美妙动听的歌声、琴声,曾让阿谁小女孩自我陶醉。

他处置文学写做和研究似乎成了冥冥之中必定的工作。

1977年,他颁发的短篇小说《班主任》应和着时代的心声,掀起了“伤痕文学”的热潮,产生了浩荡的社会反应。1984年,他颁发长篇小说《钟鼓楼》,同样影响浩荡,做品荣获第二届茅盾文学奖。2005年,他在央视《百家讲坛》开讲“刘心武揭秘《红楼梦》”,掀起全民“读红”热。

他不只停止文学创做,还一度在文学期刊《十月》《人民文学》担任编纂和指导工做,在文学界交往普遍。他见证了现代文学的开展过程,领会性格各别的做家和他们的如烟往事。

活动现场

“私人文章”给汗青以细节

刘心武说: “汗青是一种浩荡的叙事,它那筛网的网眼儿是很大的,它经常要无可制止,以至是必需牺牲掉许许多多实在生动的细节。但做为小我的忆念性论述,越是尊重、敬畏汗青,便越应该照实地给汗青以细节的填补。那是一般读者所企看的,也是史家所不拒的。”

文学史的书写中,也存在如许的问题。文学史是归纳综合的、凝练的,而“私人文章”正能够做细节的填补。

1978年,刘心武在北京人民出书社主办的《十月》杂志工做时,向还没有平反的丁玲约稿散文《杜晚香》。预备刊发的头天晚上,稿子却被《人民文学》杂志和人民文学出书社暂时“截”走了。本来,中心决定给丁玲平反,需要立即安放丁玲复出的事宜,就是火速期近将出书的一期《人民文学》杂志上登载她的新做品,并让人民文学出书社赶编赶印丁玲的书,书里也要收进《杜晚香》。其时的情形是十万火急,《人民文学》杂志社的副主编葛洛、人民文学出书社的负责人严文井都坐着小汽车亲身来找刘心武要丁玲的稿子,很有戏剧性。

而胡兰畦人生境遇中的汗青细节,也让人喟叹。她在1933年写的《在德国女牢中》一书出书后,被译为俄文,在苏联风行一时。1934年到1935年,她做为“国际高文家”在莫斯科活动,并做为独一的中国女做家出席了1934年召开的全苏做家大会。其时的苏联做协主席高尔基对胡兰畦十分赏识,除了在大会活动中主动与胡兰畦扳谈,还屡次邀请她到他城外的别墅做客。那时候胡兰畦接触的苏联官员与文化界人士中,赫赫有名的除高尔基外,还有布哈林、日丹诺夫等。在1936年高尔基的葬礼上, “来自中国的闻名女做家胡兰畦”被斯大林指定为送丧人之一。但她“人生最光景的日子,也就那么几年”,尔后命运多舛,她的名字和做品都埋没在汗青的尘埃中。

生射中有温度的记忆

文学家是多情的,刘心武先生关于生射中的友人、关于搀扶帮助过本身的人,不断抱着一种特殊的感恩之情。

那么多年过往了,刘心武还记得与邵燕祥在琉璃厂相逢时对方的一声唤唤:“燕祥兄迎面骑车而来,见到我亲近地唤我一声’心武’。他可能早忘怀了,我却仍回味着那小小的插曲。”

顾行是《北京晚报》原副总编,他的名字其实不广为人知,与刘心武的交往也不甚多。但刘心武感念他的一个德律风,称之为“救心德律风”。书中写道:“当十年前我摔了个大跟头时,他在得悉有关我的那一信息的三分钟后,立即拨来了德律风。短短几句话,不啻救心丹丸!其时他因严峻的心脏病正住在安贞病院,他是从病床上爬起来,分开病房,走过好长一段走廊,到公用德律风亭那儿给我拨的德律风。那是一个我一生受用不尽的德律风。”是啊,纵使我们有足够的自信自强与自救自赎的才能,我们也许仍是需要在关键时刻接到一个如许始料未及的救心德律风。

关于那种豪情,他毫不遮掩,而是爽快、诚恳地在书中道出。

他谈到茅盾时,说:“我固然没有与茅盾密切接触、深进扳谈的时机,却是受过他恩德的。”本来,在1979年2月人民文学出书社召开的座谈会上,茅盾赐与了其时仍是文坛新人的刘心武赞许与鼓舞。那在茅盾的一生中其实不算什么,但刘心武说:“我得认可,在《钟鼓楼》的整个写做过程中,茅盾的那股目光不断投注在我的心里,也是我发奋结撰的原动力。”

而关于周汝昌先生,刘心武说:“从某种水平上说,我现在被一些人认为是’红学家’, 其实是汝昌师拼力将我扛在肩膀上才获得的功效。” “我认为,汝昌师对我的无私拔擢,正与胡恰当年的学术风采相类,我将永久铭刻、感念!”

那种形诸文字、爽快热诚的表达令人动容。

曾经“逃星”王小波

在一般人的印象中,文化人特殊是文学家都是懦弱的、情感化的,但在刘心武笔下,他们固然性格各别,但都是温暖、澹实、通透而睿智的,有时候仍是有趣的。

刘心武也逃星,此中之一就是王小波。逃,就是因为读了其文字,喜好得不可,从而想方设法要往熟悉,想跟人家多聊聊。

在刘心武笔下,王小波既是他的“星”,也是他更好的谈伴,他们会因为心灵的良性碰碰而欣喜。王小波喜好有深度的扳谈,所谓深度,不是故做深邃,而是爽快地把长时间根究而始末不克不及豁然的心结陈说出来。那么多年过往,刘心武还记得王小波谈到《中国能够说不》那本书时所说的话。王小波说:“说不,那欠好。一说不,就把门关了,把路堵了,把桥拆了。”王小波说,到头来,还得坐下来谈,即便是战胜国承受战败国投降,在再苛刻的前提里,也仍是要包罗“不”以外的容忍和采用。因而,人类应该伶俐起来,提早在匹敌里糅进对话与交涉,在抵触里预设让步与共存。王小波说话时的语速近乎慢条斯理,但语言链却十分坚韧。

不只如斯,刘心武还说:“人生的意义,于大大都人而言不是“轰”的一声雷响,而是蜜蜂般“嗡嗡”不息地摘撷花蜜;人从暗寂的子宫中来,还要渡到暗寂的彼岸往,那中间的过程,触目惊心的事未必多多,实多了也未必是福,而常态的日常生活,以其平平枯燥磨砺着我们焦虑的灵魂。假使我们能消弭娇嗔暴戾,而末甜于普通,把有限的生命融进能与实、善、美相连的事体中,那可能即是创作发明了实福。”

南都记者 黄茜