永别了+我心之歌 | 陈淑贤 译

永别了

译自2011年出书的阿斯塔菲耶夫纪念特刊《树号》。本文做者维克托·彼得罗维奇·阿斯塔菲耶夫(1924-2001)是俄罗斯现代闻名做家,出生在克拉斯诺雅尔斯克边陲区奥夫相卡村。次要做品有:《山隘》《最初的问候》《鱼王》《牧童与牧女》《树号》《俄罗斯田园颂》《忧郁的侦查》《被咒骂和被杀戮的》《实想活着》等。1978年获苏联国度奖、1995年获俄罗斯联邦国度奖、1997年获汉堡托普费尔基金会普希金奖。次要做品在中都城已被翻译出书,此中《鱼王》《树号》已屡次再版。1990年阿斯塔菲耶夫做为做家代表团成员曾拜候我国。

某一天,清晨或者深夜,也许是在秋季(更好不在春天),我走在路上,走着、走着,突然决定返回原地,从哪里往返到哪里往,并且永久、永久。因而我向你们,向世人们说声:永别了!但是,我反面培育我们的大天然告别。期看把我抬到心爱的村庄、外祖母菜园后的山岗上,那里对我已期盼许久。

但愿那些爱我的人和我爱的人可以沿着我经常摘草莓的峡谷把我抬到那座山岗。各人不要为我哭抽泣。请用语言和歌声拜托哀思——我将听到的。相传:人在身后两天之内还可以听到声音,但不克不及答复。我在酿成土壤之前,在地盘里将听到人世的话语。在酿成土壤之前,我的最初一滴鲜血将流进家乡的草木中,最初一口气将向家乡的大天然唤出。假设时值秋天,你们将会看到树上有一片树叶特殊鲜艳,表白我的那一滴鲜血已经熔化在树叶中,为大天然增添一抹色彩。为了唤吁庇护大天然,我奉献了一切:洒下无数眼泪、历经很多磨难、流出不行一次鲜血。

我向你们告别——我的眼泪、我的磨难、我的鲜血。我相信在磨难中降生和生长的人,不会为我的离世而哀思。永别了!世人们。我那是回家,回到母亲的家、外祖母的家、所有亲人的家。请不要因为我不在你们中间而感应孤寂。生命短暂。只要灭亡毫无行境。在如许令人忧伤的毫无行境中我们将会相遇,永不别离。我们不再履历哀思与磨难,我们将忘却一切不幸,我们的道路将宽广无垠。

永别了,世人们!我已与大天然融为一体,我默然不语,倾听重生命的降生、严重急促的唤吸、相爱人们的悄声细语……我不想打扰他们,只想把我的那片鲜艳的树叶送给他们。还有最初的思惟、唤吸,以及隐秘的期看:期看新降生的生命所面对的世界愈加美妙、愈加现代。阿谁世界将缅怀,也许还会向长逝在第聂伯河畔乌克兰弹奏“科布扎琴”的民间歌手和长逝在叶尼塞河畔的我致以美妙的祝福。叶尼塞河晶莹的水面似乎镜子倒映出我的面目面貌,我没有唱完的歌曲在那里缭绕、回荡。

展开全文

我与本身告别无怨无悔,我向高处飞往,为了在更高处所长逝。我走啊!走啊!你们将听到大天然对我的唤唤!此中母亲的声音渐渐远往,在幽暗的远方消逝了。梦境中长时间的沉寂和暗中其实不可怕,而现实有时竟可怕得多……

欢送你,我的安眠!

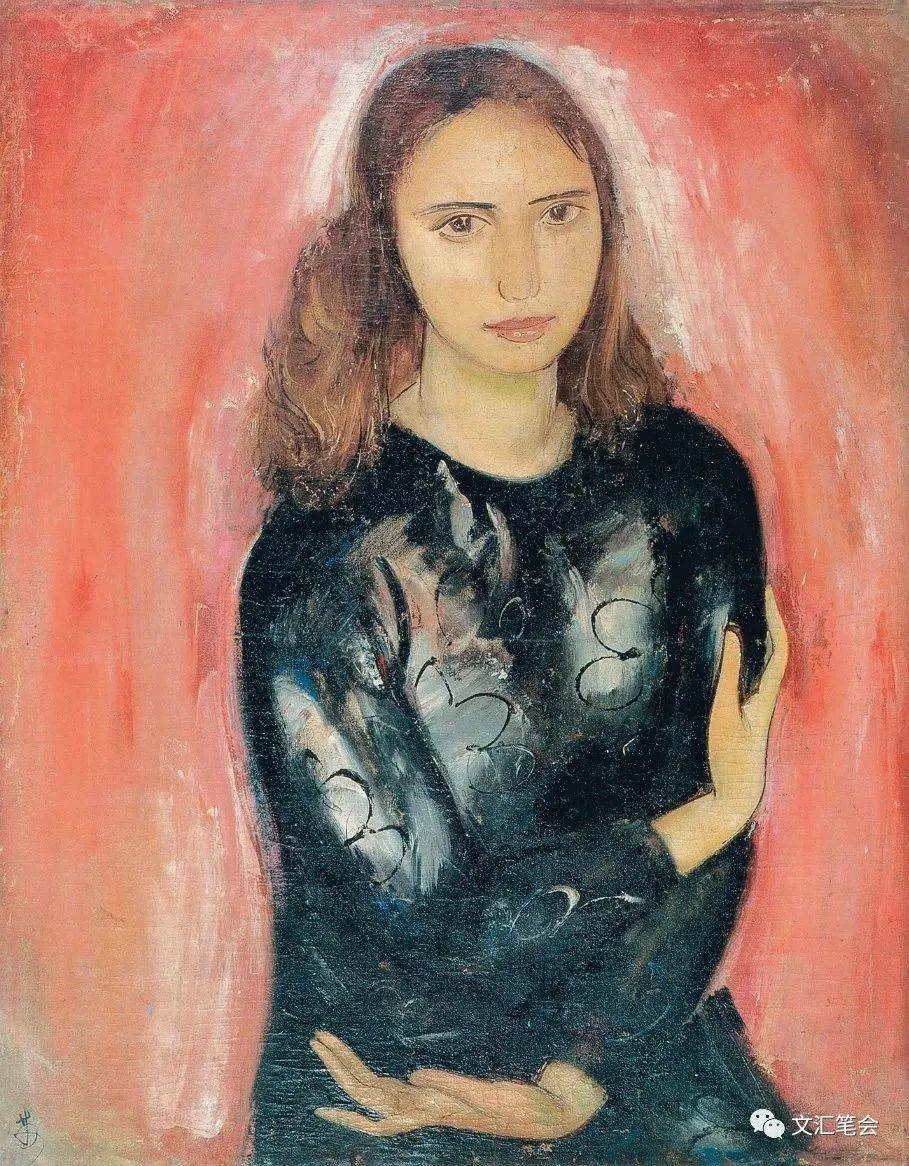

黑衣女像(油画,1949)苏天赐

我心之歌

译自2011年出书的阿斯塔菲耶夫纪念特刊《树号》。本文做者为加琳娜·亚历山德罗夫娜·舍卢德琴科,克拉斯诺雅尔斯克边陲区播送电台资深记者、节目主持人。因具有生成的斑斓歌喉和弹奏吉他的精湛身手,她和边陲区播送电台播音员伊丽莎白·科斯特里构成无与伦比的二重唱,在全国播送、电视台屡次表演,获得极大赞誉,曲到晚年她仍积极参与音乐活动。音乐使她与俄罗斯现代闻名做家维·阿斯塔菲耶夫结下了深挚友谊。

1977年9月在俄罗斯克拉斯诺雅尔斯克市盛传:做家阿斯塔菲耶夫从沃洛格达市飞到那里并在家乡奥夫相卡村定居了。其时他的一些做品在读者傍边已有普遍影响,此中包罗获国度文学奖的《鱼王》。阿斯塔菲耶夫拥有良多崇敬者,包罗我们全家人,我们家庭图书室里已有他的几部做品。我和我丈夫读了《俄罗斯田园颂》后感应震动,赞颂不已。做家在颂扬人们保存的供养者——田园,所利用的明显、形象的语言、诙谐感令人服气,世世代代挽救人们免于饥饿、给家庭带来些许温饱的田园值得颂扬。尤为令人惊异的是:田园—颂歌!事实上,颂歌——如斯贴切!然后我们一口气读完了《鱼王》,从此对做家的崇敬在心中永久定格。

此前,在克拉斯诺雅尔斯克曾有闻名西伯利亚做家谢尔盖·萨尔塔科夫,他的长篇小说《萨彦岭》获得好评,还有另一位同亲做家阿列克谢·切尔卡索夫,比来我们还读了瓦连京·拉斯普京的第一批天才做品。现在又有了维克托·阿斯塔菲耶夫。不问可知:新的独树一帜的伟大天才降生了!在其时那位做家的到来等同于大名鼎鼎人物的呈现。要晓得,我们的人民其实不懒散,而是爱读书的民族,有时候连续几夜排着长队购置新书和预定的出书物。当然,我先生尤里·切尔内绍夫做为记者——其时边陲区播送电台的主编立即“冲到”奥夫相卡,以至没有向做家预约,手捧着《穿白衬衫的男孩》一书,走到做家面前。拿着做家签名的书回来感应无比幸福。那时,维克托·彼得罗维奇谈到来那里的目标时,说:“我必需写完《最初的问候》那本书,已经写了20年了。我需要和同亲们接触、交换,听他们说些什么,领会并深进往日的生活。并且我也累了,想歇息歇息。做家的劳动——苦役般的劳动……”

他答复了《鱼王》的创意是若何产生的以及其他问题,那些答复在后来的屡次摘访中都有涉猎。但是,在家乡的第一次独家摘访,西伯利亚读者无疑将更感兴致。我播放他的灌音,你们将听到稍带嘶哑、温和悦耳的熟悉声音:“《鱼王》的创意是生活自己提醒的。人和大天然之间的彼此关系变得越来越复杂,那方面的材料不断使我感应压制。似乎有一块大石头压在我的心上。我奋笔疾书,期看脱节掉它……”他陆续说:“有时候,我苦涩地开着打趣:一小我读了良多良多关于酗酒有害的书,以致于他舍弃读如许的书了,我觉得,本身也将很快舍弃写大天然的做品了。那对任何人都没有影响,也许某些人对丛林惨遭毁坏而流泪,然后本身照旧砍伐,有人可能点燃篝火临走时没有熄灭,招致丛林火灾。”尤里·切尔内绍夫1999年对做家停止了第二次独家摘访,灌音带连同做家签名赠予的良多书珍躲在我们家的档案柜里。

1980年阿斯塔菲耶夫同读者会见,我第一次见到他,其时他已经彻底回到本身的西伯利亚了。礼堂济济一堂。台上坐着维克托·彼得罗维奇和老婆玛利亚·谢苗诺夫娜。做家关于本身、关于家庭的坦诚谈话立即赢得各人的好感,他说在前线受伤后,一只眼睛失明,他没有和玛利亚成婚,和她分手了……而她只是会心地笑了笑。现实上(后来我们才晓得),她不只是老婆,并且仍是秘书、打字员、档案保管员、他做品的第一个读者和评论家。此次会见有良多官员出席,他们坐在礼堂的最前排。做家谈到对大天然、对生态庇护的恶劣立场,使官员们难堪。做家说像克拉斯诺雅尔斯克如许的大城市,四周应该修建绿色林带、丛林庇护区。“而在我们四周,丛林却被砍伐。显然,没有人需要。”他说着,富有脸色的目光看着坐在第一排的指导人。登时那些人感应严重不安。而坐在最初排的大学生们竟然高喊:“阿斯塔菲耶夫万岁!”全场惊呆了!某处响起优柔寡断的掌声,立即沉寂下来。人们惊慌失措了。须知,那类高尚敬语只适用于国度更高指导人,而此刻——一个做家!第一排坐着的人们起头躁动,有人向大学生们大喊:“停行你们的地痞行为!”情感到达了顶点!

从第一次会见明显看出,阿斯塔菲耶夫在本身的边陲区,其实不受当权者们的赏识。后来当阿斯塔菲耶夫预备庆祝本身60岁生日时,有关人士曾表示各大剧院、文化宫的指导人不要供给做家与读者会见的礼堂。于是原来就不喜好讲排场的维克托·彼得罗维奇以轻松愉快的心绪乘车前去本身前线战友们所生活的城市与他们欢聚。

我们和做家了解多年,接触较为频繁,是音乐使我们成为知音。有一天我们家的德律风铃声响了:“加琳娜、尤里,明天我们请阿斯塔菲耶夫夫妇到我们家做客,请你们也来吧。”对方是维克托·列昂季耶维奇·杰耶夫和他老婆季娜伊达·约瑟福夫娜。我们是老伴侣。他们在莫斯科共青团高档学校结业后,回到克拉斯诺雅尔斯克。维克托担任共青团指导人(后来担任诺里尔斯克市市长),而季娜伊达——《克拉斯诺雅尔斯克共青团员报》编纂,其时我已在那里工做。我们一见如故,对册本、对音乐、对歌曲的热爱——我们友谊的纽带。我们经常聚在一路唱浪漫曲、西伯利亚古老民歌。维克托·杰耶夫娴熟地弹奏巴拉莱卡琴和多姆拉琴,而我从小到如今就没有分开过吉他,季娜伊达也弹吉他。我们每小我都具有绝对辨音力。杰耶夫和我先生具有生成美妙动听的歌喉,请原谅我们不敷谦虚,我和季娜伊达在那方面丝毫不比他们逊色。当然,所有歌曲都是在我们的小乐队伴奏下演唱的。

维克托·彼得罗维奇和玛利亚·谢苗诺夫娜应约到杰耶夫家里来了。当然,初度碰头的那一霎时我们特殊冲动,——闻名做家,谈话从何起头,说什么才更得体?因为我们已经熟悉他的做品,话题理应从我们读过的做品起头,我们对做品的风气、内容、仆人公表达赞扬。我们刚一启齿……不意,维克托·彼得罗维奇打断了我们:“不谈那些。评论家、出书家……他们的话,我已经听得厌倦了。”他微微一笑,出人意料地说:“我们各人更好仍是一路唱歌吧!我传闻你们那个小歌咏队了。”小歌咏队——那个名称由阿斯塔菲耶夫初次定义,良多年我们不断如许沿用。

“我曾经唱遍叶尼塞河沿岸,唱到声音嘶哑。今天,我再试着唱一次喜好的那首歌。”我们立即感应如斯温馨、如斯欣喜——本身人来到我们身边。维克托·彼得罗维奇起头唱:

我在邮局当过马车夫,

年轻力又壮,

我爱上一位姑娘,

青春活力更加强……

温和悦耳的男中音,歌声悠扬委婉,脸色深厚。我们陷进狂喜!立即加进了巴拉莱卡琴和吉他的伴奏。听完那首歌之后,我们深为冲动,潸然泪下。维克托·彼得罗维奇也很冲动,显然,他由衷地喜好上我们那个小歌咏队了。他擅长说笑话、讲各类寓言和小故事,而今天那位会讲故事的人被歌手角色代替。那个夜晚我们尽情唱了良多歌曲,包罗别的一首歌唱马车夫的歌——“马车夫,不要赶马儿奔驰,我不急于往任何处所”。我们一路唱得十分协调、完美,以至分红三个声部,那是天然构成的,因为每小我都具有生成的绝对辨音力,虽然此中任何人都没有受过专业音乐教导。

如许的聚会继续了好几年,我们也不行一次地谈到关于那些令人振奋、触动心弦的会见……玛利亚·谢苗诺夫娜在聚会上经常朗读一、两首短诗,她可以背诵良多诗篇。偶尔一次她谈到诗人尼古拉·鲁勃佐夫,他们生活在沃洛格达市的时候,对诗人非常照顾。诗人也很有先天,但是被俄罗斯特有的疾病——“酗酒”所熬煎。维克托·彼得罗维奇回想起鲁勃佐夫把本身的《仙鹤》一诗谱写成歌曲并密意地吟唱。紧接着,他起头朗读鲁勃佐夫斑斓的抒情诗。遗憾的是我没有鲁勃佐夫的诗集,只会唱由他的诗《我的房间多亮堂》谱写的一首歌。阿斯塔菲耶夫容许赠予我一本。那一许诺兑现了。我打开那本诗集起头阅读,诗歌富有很强的音乐性,我特殊想把那些诗唱出来,找到了《仙鹤》一诗,立即谱写成歌曲,下一次碰头时,唱了我做曲的《仙鹤》。维克托·彼得罗维奇十分骇怪:“你似乎听过鲁勃佐夫谱写的那首歌,你的旋律与他的特殊类似。”如今,那首歌已列进我表演的剧目中。

我们的小歌咏队友谊日益深挚,不只是阿斯塔菲耶夫一家有关事务的见证者,并且仍是参与者:哀思欲绝的场景——女儿伊琳娜早逝的葬礼;过火繁重的承担——培育做为孤儿的外孙和外孙女(事实他们年事已高!)“外孙女不想进修,上学感应害臊!”维克托·彼得罗维奇抱怨她,不外立即又乐看地说:“还好,她已经学会煮通心粉了!”

我们也经常到奥夫相卡往,做家向我们介绍他的菜园:“姑娘们搀扶帮助翻地,种些粗菜(如甜菜、胡萝卜等),看,那边栅栏旁,是我栽种的最喜欢的老橡树,啊!已经有良多细姨星一闪一闪的,是我从泰加林带回来的……”在小花坛上盛开着“九月流星”,那是开着星形花朵的灌木。曲到下雪之前花儿不断开放。做为对维克托·彼得罗维奇的缅怀,“九月流星”在我们的别墅里至今盛开不败。其时,是做家从本身菜园挖出来送给我们的。

做家在听过交响乐团表演后,经常和我们交换他的感触感染:“心灵的安慰。”维克托·彼得罗维奇说,“遗憾的是,不是所有的人都喜好听交响乐,他们说:不大白。音乐不需要大白,需要领略、感触感染。音乐世界——无比伟大的艺术!”而阿斯塔菲耶夫领略得如斯深入:当你读到《树号》中的《圣母颂》和《多姆大教堂》时,冲动得满身颤动、眼泪滚滚流淌。你同做家一路领略——“钟声。音乐。暗中磨灭。太阳升起。而音乐厅里没有其别人,只要你平静下来的无形体的灵魂,那灵魂宣泄出令人猜疑的痛苦、流出无声喜悦的眼泪”。

人生活中有两个最贵重的财产——音乐和大天然。阿斯塔菲耶夫经常反复那句话。人是模仿风的唤啸、鸟的喊喊、浪涛翻腾的声音,创做出美妙的音乐……

“歌唱家愈加接近天堂、愈加接近净化了的更高奥秘”,在《树号》中做家如许写过。同样,那也是他本身的写照。我们看到和听到维克托·彼得罗维奇唱他喜欢的歌曲时,他是如何的自我陶醉、忘怀一切!他出格喜好浪漫曲。经常在我的吉他伴奏下我和他合唱,多么令人沉浸!

有一次,我们在科学城的“科学家之家”欢庆新年。在此前夜,维克托·彼得罗维奇问我 :“片子《残暴的浪漫曲》中的那首浪漫曲你学会了吗?”“当然,学会了,今天就唱。”我弹起吉他刚起头唱:“最初我想说……”科学院院士亚历山德罗夫来到我们桌旁坐下,本来,院士也是浪漫曲的沉沦者,于是我们一路构成了二重唱。

凌晨时才散会。公交车已经停驶,出租车也预约不到。阿斯塔菲耶夫夫妇请我们在他们家留宿。太好了!

我和季娜伊达被安放在客厅的双人长沙发上,盖了一条薄薄的方格毛毯,夜里很冷。深夜时我们听到有人又给我们盖了一条毛毯。瞧!维克托·彼得罗维奇多么细心啊。

有一次相遇,与唱歌有关。我被邀请出席“俄语”商铺25年店庆活动,其时阿斯塔菲耶夫也在场。“你的吉他呢?”他问。“我期看你唱《别走,和我在一路待一会儿吧》那首浪漫曲。”此刻,阿斯塔菲耶夫看到一位年轻人手里拿着吉他,他是为本市闻名小提琴家亚历山大·里夫金担任伴奏的。他请年轻人把吉他给我,我唱了那首浪漫曲,趁便说一下,那是他喜好的浪漫曲之一。

还有几次碰头,特殊偶尔。也都与唱歌有关。我和边陲区播送电台播音员伊丽莎白·科斯特里演出了良多年二重唱。其时我们在市里的各剧院、文化宫为老兵士、劳动榜样屡次表演,全苏播送电台给我们灌音。在奥斯坦基诺全苏电视台录造《远离战争》节目时,我们和维克托·彼得罗维奇站在统一舞台上,他正在与演员格·热诺夫停止关于生活、关于战争的对话,其时良多演员都参与那个节目。

我和伊丽莎白的二重唱应克拉斯诺雅尔斯克山外疗养院的邀请,在他们为疗养人员举办的音乐会上表演。礼堂济济一堂,次要是老兵士们。那时他们还可以走路,又恰逢周年纪念。我们为他们唱了很多他们喜欢的歌曲。音乐会完毕时,一位胸前挂着许多勋章绶带的人走上台,双膝跪下对我们说:“代表全俄罗斯谢谢你们!”不问可知,我们表演后听到“再来一次!”的欢唤声已习以为常,而那句话比一切赞誉和奖赏都愈加贵重。在礼堂里,此刻……阿斯塔菲耶夫,看样子,他刚刚参与完会见老兵士们的活动。“好啊!姑娘们,你们应该在大舞台上表演了。”我们毫不谦虚地答复:“我们已经走上大舞台了。”

此前,阿斯塔菲耶夫没有听过我们的二重唱,其实我们的剧目中已列进两百多首歌曲、浪漫曲以及一些被遗忘的旋律。正式表演过六百余次。第二天,马库什金院长——他本人也是浪漫曲的热爱者——应阿斯塔菲耶夫的恳求为医护人员组织了晚会,那又是一个令人难忘的夜晚。院长拿来本身的吉他,我们一路弹奏,一路演唱,心醒神驰。当然,阿斯塔菲耶夫以本身美妙男中音演唱的歌曲征服了所有听寡。我,一如既往,已习惯为他伴奏。

次日,我们的休养证到期了。我们到长途客运站往买票,碰着了维克托·彼得罗维奇,他问:“已经预备启程了?怎么走?”传闻我们诡计乘坐公交车后,他提议:“明天,有车来接我,我们一路走吧!”我们一路上听着做家讲着各类有趣的故事,舒温馨服地坐到了克拉斯诺雅尔斯克。记得,做家不断地开着打趣,他看着身形斑斓、年轻英俊的司机,说:“瞧,我们的姑娘应该和如许的美须眉生小孩,让我们的民族强壮、健美。”小伙子满脸通红,害臊起来,而做家只是自得地浅笑。

另一次与阿斯塔菲耶夫偶遇,竟然是在蒙古国。情状是如许:抗日战争成功和第二次世界大战完毕50周年,俄罗斯庇护世界和平委员会代表团为了加强和平与友谊,拜候了那个友好国度。我做为克拉斯诺雅尔斯克边陲区庇护世界和平委员会的积极分子被列进代表团成员。我们拜候了一些城市和苏联专家搀扶帮助建成的工场,最初到了首都乌兰巴托,住在与首都同名的宾馆里。我和也是从克拉斯诺雅尔斯克来的一位代表团成员被安放在一个双人世。当天,圣彼得堡诗人沃洛佳·达古罗夫来到,不,是飞到我们那里,他说:“你们连猜都猜不到我适才看见谁了——你们的同亲阿斯塔菲耶夫。他曾经发言撑持过我,我对他感恩不尽。当然,我告诉他那里有两位从克拉斯诺雅尔斯克来的密斯,今天晚上与蒙古文学家们会见时,他将和我们碰头。”

本来是主办方邀请阿斯塔菲耶夫和别的几位前线做家到乌兰巴托出席庆典,还邀请了三次荣获“苏联英雄”称号的飞翔员亚历山大·伊万诺维奇·波克雷什金。晚上到了。达古罗夫来找我们。我们一路参与会见。我们到了为西伯利亚做家们安放的宽大客房。那里聚集了主办方和十几位阿斯塔菲耶夫的敬慕者。维克托·彼得罗维奇迎面向我走来,浅笑着说:“怎么可能有如许的奇遇?不外,十分好!我们将向他们展现应该若何唱俄罗斯歌曲和浪漫曲。”我看见了吉他。“根据达古罗夫的描述,我料想:那位克拉斯诺雅尔斯克来的密斯之一是你,“阿斯塔菲耶夫阐明,”因而,我预定了一把吉他,他们送来了。”此次会见从原定的关于文学、关于创做的座谈会酿成了俄罗斯歌曲和浪漫曲的音乐会。我们或合唱或独唱。阿斯塔菲耶夫本人引吭高歌。蒙古伴侣们惊异得目瞪口呆!确实,唱得特殊好!维克托·彼得罗维奇做为晚会的配角,向仆人们展现出“超等魅力”。紧接着,仆人们用蒙古语唱了歌曲做为“答谢”。最初,阿斯塔菲耶夫在一大摞册本上签名,那些书是代表团成员在书店里事先买到的。晚会到此完毕。次日,西伯利亚做家们到沙漠沙岸往看光。而我们回家。

后来,维克托·彼得罗维奇异殊兴奋地谈到他的所见所闻。“竟然连沙漠沙岸都使人欣喜,果实是太热爱大天然了!”我们的小歌咏队再次相聚,听了做家的那番话都高兴地笑了。他反复说:“实的难以忘怀!”是的,阿斯塔菲耶夫的心里总回是一位浪漫主义者。固然,他的童年是在儿童福利院渡过的,但是,《最初的问候》一书中阿谁在外祖母悉心呵护下,在大天然美的世界包抄中的男孩最初成功了。当问到关于他来说,哪里是最别致、最标致的处所时,他老是答复:最标致、最亲热的处所,最——更好的处所——奥夫相卡村、叶尼塞河、山脉、马纳河……我童年四周的一切。此刻,他不无慨叹地说:“每一次我都确信,在大天然那些斑斓、宏伟的风光面前,语言是多么苍白无力。”

《最初的问候》对我来说意义特殊。我觉得我与书中仆人公男孩的遭遇有些类似,虽然我9岁时才第一次见到农村。我喜好听本地人说的有别于城里人的语言,出格喜好听老奶奶、老爷爷说的话,他们妙语解颐:谚语、鄙谚、调皮话和民谣。农村在战争期间和战后挽救了我们免于饥饿。那一切回功于阿斯塔菲耶夫用“颂歌”赞誉的伟大、神圣的田园。

如今再来谈谈我们的小歌咏队,令人哀思的是:维克托·杰耶夫不幸离世。1991年9月16日到17日深夜,阿斯塔菲耶夫写了一首催人泪下的诗歌《落叶》,登载在《克拉斯诺雅尔斯克工人报》上,以吊唁:“实正的西伯利亚人维·列·杰耶夫”。随后,克拉斯诺雅尔斯克做曲家弗·雅·波罗茨基为那首诗做曲。维克托·彼得罗维奇说:“特殊精巧的浪漫曲。”做家70岁寿辰庆典,那首浪漫曲在大音乐厅初次表演,由喜剧院演员瓦涅吉克演唱,十分胜利。

维克托·彼得罗维奇请我用“你的女声”录造那首浪漫曲,我完成了,把灌音带赠予给做家了。他对我说:“加琳娜,在你的音乐会上唱那首浪漫曲……做为对我的纪念。”我必然实现他的愿看。在我的剧目中那是我本人和我的听寡最喜欢的做品之一。

与阿斯塔菲耶夫最初一次相遇仍然出人意料,再次在克拉斯诺雅尔斯克山外疗养院相逢。我和一位女友到疗养院歇息,那是最初一批享受优惠的休养证(不久那种优惠就取缔了)。当然,第一件事是到藏书楼往借阅一些读物。我看到似乎是维克托·彼得罗维奇坐在那里,面前一份打开的报纸。那种萍水相逢使我们再次感应震动。他抱怨自我觉得欠好:“固然治疗10天了,今天接见老兵士们,明天回家。我看见海报了,在我发言后是你表演的音乐会。”当然,我将出席他的陈述会。

……礼堂挤得风雨不透。维克托·彼得罗维奇已经讲了两个多小时了,而老兵士提出一些毫不留情的问题,寡所周知,阿斯塔菲耶夫并非和所有前线老兵士之间的关系都那么和谐。他不断地掏出手帕擦脸上的汗水。显然,他尽更大勤奋支持着,末于解脱了,阿斯塔菲耶夫向听寡公布:“如今,加琳娜·舍卢德琴科为你们演唱浪漫曲,振奋一下你们的情感。”因为各人都已经很累了,我只唱了一首浪漫曲《落叶》,并介绍说:浪漫曲是由阿斯塔菲耶夫创做的诗歌谱写成的。在场的人们骇怪不已:“莫非他还写诗?”

从此我和维克托·彼得罗维奇没有再碰头。“岁月流逝,不成阻挠。”与阿斯塔菲耶夫的遗体告别与其别人一样,在方志博物馆举行,凉风寒冷,人们排着长队期待最初的死别。从阿谁时候起他的优良做品《树号》不断放在我卧室的床头柜上,每当想和那位伶俐、睿智的伴侣说话时,我就打开那本书……我们家的书柜中阿斯塔菲耶夫的做品占了整整一层,都带有做家签名。《俄罗斯的钻石》一书对我来说尤为贵重。那是1995年做家71岁生日时赠予给我的,扉页上做家写的最美妙祝福使我铭肌镂骨:“赠歌唱家加琳娜·舍卢德琴科,愿她唱的浪漫曲永无休行,愿她弹奏的吉他响彻永久!”在圣诞节的贺卡上写着如许的祝词:“亲爱的加琳娜,祝圣诞节快乐!祝新年快乐!愿你永久歌唱,活得长久!”

也许,是阿斯塔菲耶夫那些美妙祝福搀扶帮助我至今仍然连结“音乐人”的形体,使我虽已上了年纪仍在工做。维克托·彼得罗维奇,谢谢您!我将不断唱您的浪漫曲,唱到不克不及唱的时候!

2011年4-9月

克拉斯诺雅尔斯克

做者:陈淑贤 译

编纂:钱雨彤

*文汇独家稿件,转载请说明出处。