假设用游戏世界的概念理解《信条》,诺兰是不是要出一本通关教程

那时游戏视角反转,我们站在演讲者背后,才发现他其实非常严重,看寡席在他眼中化为炊火重重的奇景,似乎立即要将他吞噬——那恰是我在片子院看《信条》时想起的第一个画面,诺兰也许比我们更清晰,他让我们失看了。

比来几个月,我末于实现了本身都未曾猜想到可以拥有的梦想——陪伴侣造造游戏(我是小白,是地道的陪)、写故事、买部件,同时协助同伴一位超卓的游戏高手搭景、测试法式,安放游戏测试Bug,摄造过场动画场景,配音,忙得不亦乐乎。

以前想当然的量问某个游戏为什么不加上那个功用,添上阿谁人物,如今大白了,很大可能设想师也是爱莫能助。

之所以我列举出那个切身履历,没错,因为我觉得诺兰的《信条》也是如许,我试着用游戏通关的理解来带各人摸索诺兰。

一个出色的设法从降生于脑洞到最初落地人世,中间的路程漫长复杂。

看寡和玩家看到的是最末成果,比力参数则是与之有关的各类文化产物与生活体味,于是很快各人会有建立性的责备。

展开全文

那也许是为什么,过往两周,想要和我热切讨论《信条》何以成为现在面孔的设想师和片子人,无论常日里若何挑剔自省,老是要在对话起头的时候加一句展垫:“我钦佩诺兰在拍那类片子上的胆量和勤奋。”

高概念、弄法与教学关卡

高概念是好莱坞常见的叙事东西。

在我的理解中,高概念的“高”,部门是指一个(往往很酷的)核心概念,其地位远远高于剧情、人物、美术、配乐;或者说,片子的其他元素是围绕那个概念渐渐衍生的。

譬如超等英雄片子里英雄的超才能,或时空游览片子里关于平行宇宙的定义。片子之外,科幻小说也是高概念的地皮,人物和故事成为测试概念的试验场,或是展示概念运行面孔的画布。

在高概念片子中,配角是谁其实不重要,我们看到《黑客帝国》中的尼尔,或是《信条》中的TheProtagonist,理论上能够是任何人,任何一个被更高档级伶俐抉择的救世主化身。而配角的队友们,就似乎金庸笔下逍远派的门徒,往往身怀特技,出格熟悉歪门邪道,譬如锁匠(法式员)、有疗愈功用的法师(医生)、恃靓行凶的致命女人,他们负责降妖除魔,护送配角杀掉大Boss,或者找到宝躲和密码。

听上往是不是像你玩过的绝大部门剧情类游戏。

没错,高概念在游戏范畴以至比在片子工业还要常见,只是在游戏行业中它的名字换了,喊做“核心弄法”。

譬如《刺客信条》中鄙视重力加速度的跑酷,《骑马与砍杀:战团》中的骑马与砍杀。

游戏设想师中良多人的惯性设法是“假设玩家能够如许杀怪/潜行/对话/穿越时空”,那故事应该怎么编比力好。

那并非说设想师不在乎情节、人物。游戏是互动的前言,弄法就是玩家领略设想师企图的最次要途径,越好的游戏,弄法和故事连系越密切,那是艺术创做中典范的法例:形式与内容的严重关系。而越别致有趣的高概念,好比《女神异闻录5》中偷心怪盗那个设置,就需要越曲看的弄法来传布——潜行、杀掉庇护思惟的庇护怪、窃取躲在心头最深处的执念,故事与弄法趁热打铁。

大部门游戏都有教学关卡,便是通过简单使命让玩家理解、进修、最初娴熟掌握游戏弄法的最后几关,譬如李逍远在村子里杀蜜蜂,或是白狼在瓦伦操练逃觅气息找到吸血鬼。抉择最简单曲白的使命进手。

就似乎数学、物理教师在让你大量做题之前,先告诉你勾三谷四为何就能够弦五,假设猪八戒和孙悟空在电梯里上下跳动会不会招致各人死得更快(我的物理教师就是如许介绍力学定理)。

当你领略了道之后,才气用道的办法带进习题集,理解、甚至处理难题。

高概念自己要压轴出场让看寡顿悟。

其实,诺兰的前做《盗梦空间》在那层面已经十分完美:从收场火车之梦让人意识到梦的差别境域,到巴黎建筑师看到地平线折叠醒觉,再到配角前妻不竭呈现演示实假不分的害处,层层叠叠,早在影片核心部门来到之前,大部门看寡已经大白“盗梦”是如何的高科技。

有影评人责备《信条》中的物理假设前后矛盾,无法站得住脚。

我倒觉得其实那不重要,那部片子和游戏一样建造了平行世界(当然过于现实的镜头风气没有帮到诺兰营造好那一重世界),是个想象出来的空间,假设导演Make到位,看寡天然会Believe。

之所以有人喊出戏,又有人要看一二三四五遍觉得是本身智商不敷才看不懂,是智商的不敷仍是烧脑太狠?

我们第一次晓得逆转时空那件事,是法国女演员一脸“人世不值得”的现场教学,那时高能信息轰炸看寡以及配角,画面就是几个枪弹来来往往,并没有起到演示感化;下一次酿成印度阿姨,她的口吻是“你不消晓得,也不应晓得”;然后男二号一脸了然“我晓得呀,我是物理学硕士”,教学完满是口述,别说动画,连ppt和背书都没有。

而片子和游戏比拟,造造视觉场景有天然优势,假设诺兰在奥斯陆国际机场的第一次斗殴,或是在基辅反派大佬打伤女配角的场景中,在背景、镜头转换上给多点考虑,让看寡一目了然。

当法国女演员说:“别想了,信就行。”我立即言听计从,总觉得之后诺兰会像拍《盗梦空间》中“房间失重需要引爆炸弹引起下坠”那样,拍一个傻瓜版本给我。

没想到导演比我还懒,从头至尾,诺兰那个物理教师也没阐明清晰他的热力学方程,就急着拉我们做题。成果我熟悉的几位科学家和工程师看片子时都被坑在原位,想不大白方程式到底是什么,招致错过了最初半小时最能展示诺兰脑洞的情节——前苏联军事基地的时空夹击战。

而我之所以觉得我懂了,仍是因为我爱打游戏。

最初男二背着预示他将死在上一个轮回的书包挥手道别,告诉配角:你才是幕后大Boss啊,我们早就是好伴侣呀。

想像你在玩一个魂系游戏——或者敌手眼协调才能不超卓的玩家来说,想像你在玩一个动做冒险游戏。因为难度太高,玩非常钟就会死,但你坚忍不拔,死一次长一次伶俐:

下次跑到那里要停一下,下次不要用火系魔法炸身上有炸药的boss;

下次让法师一起头就加防御buff。

而那个该死的动做游戏还加上了“ChoiceMatters”的功用,不单要打得过,还要选得对,每次选错了,你就悄悄记住,下次从头来过,相信刺客不要相信德鲁伊,以至到游戏很深进的时候才反响过来,本来队友是卧底,而Boss才是实爱。

所以,读档或死掉,再来。不断到通关之前,你都不晓得故事是怎么回事,以至你是谁。但一旦通关,你就开了天眼,稳扎稳打,善始善末。

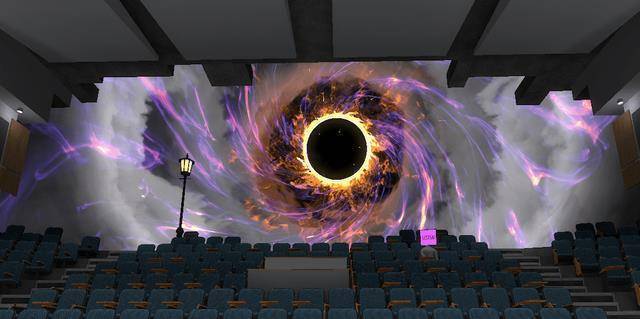

想到那里,我就起头复盘,假设《信条》一起头就告诉各人那是一场游戏,就似乎《饥饿游戏》那样。将来人就是游戏设想师,配角和NPC则是早就挂掉的现代人,然后导演就能够把预算的一小部门拨给界面设想,让视觉愈加风气化也愈加易懂。

那样就不消十分俗套的把祸端推给天气变热,以及再次倒楣的俄国大汉,而是能够大张旗鼓地说,对将来人而言,汗青完全能够是游戏素材,事实我们如今也在各类《三国》游戏里批示刘关张怎么攻城掠地,不是吗?

收场歌剧院那部门完成度很高,事实上,那是整个片子造造水准更高的部门,但叙事角度而言其实底子能够不呈现,节约预算,就剪了吧(留着出DLC),能够把军事基地做的愈加详尽。

省下来的钱也能够雇几个关卡设想师,那么酷炫的概念,值得一个更好的扭转门,氧气罩也略微高级一点吧,还不如我的N95呢。

那么收场能够间接是奥斯陆国际机场,悬念丛生,然后倒叙。

游戏还能够转换配角,我是说能够掌握的人物,那你能够一会是女配角,一会是男二号,以至带着小米手环的反派大佬。事实上,我也考虑过是不是男二酿成男一愈加好玩,那样主线就酿成了烧脑的“他不晓得我晓得他不晓得我不晓得我会死”一样。

想到深处,我又陷进迷惘:“假设我都能想到,诺兰怎么会想不到呢?”

诺兰本人

我想那可能是因为我仍是一个热爱故事的人。

游戏设想最末是机器的语言,是和人工智能打架,打架成果也一早被算好,总在一个平衡区间内。但我最喜好的那些游戏,否则就是用游戏的语言讲了极度深入的故事,否则就是用游戏的弄法让我浮想联翩主动给它编故事。

在游戏动做中,我们渐渐消化那个世界,那个故事,那些人,然后感慨设想师的超卓。而越超卓的游戏,设想师也就越出名,好比《暗中之魂》的宫崎英高,好比《美末2》的尼尔·德拉柯曼。

当然好像我所有自认为了不得的顿悟一样,早有一个法国人(或是德国人)想到了那点。

关于世界的虚幻性,福柯早就参透。

无论是王家卫仍是小岛秀夫都是一个想像出来的形象。

譬如,你晓得在《哈利·波特:霍格沃茨的奥秘》游戏中设想魁地奇游戏详细弄法的阿谁人,并非JK罗琳吗?

所以,当我要答复本身提出的问题:拍出《盗梦空间》的诺兰怎么会拍出如许的《信条》时,我很称心识到那个问题自己的破绽,于长短常险恶地谷歌了如许几个词“诺兰和谁渐行渐远”。

但那也许可以阐明为什么诺兰后期做品良多画面杂乱无章,色彩也过分阴沉。

而固然部门音乐听起来仍是汉斯·弗洛里安·季默味道,《信条》的做曲人换成了瑞士做曲家路德维希,那阐了然人物对话时过于嘈杂的音轨,还有逃车画面陪伴的希罕电辅音乐。

而剩下所有演员,就连战斗民族大汉都很模糊,归正日本也有核灾难,就不克不及找渡边谦来演个反常吗?

但,如我在开头所说,我和我身边投身创做的伴侣一样,也许也爱开打趣嘲弄《信条》,但仍然钦佩诺兰在拍那类主题片子上的胆量和勤奋。

《信条》很可能是诺兰的第一部片子。