墨家溍家族与蔡襄诗册

1932年春天的一个晚末晌儿,琉璃厂东街路北的一家古玩店——赏奇斋,从暗淡的街面上被人拱开了一道门缝儿,快速闪进了一小我,他展开臂挎着的一方负担皮,露出此中的一本册页,三四十开的厚度,封皮是古色苍苍,里面是一色的毛笔字书写下来,间插着还有很多斑斑红印……那小我是来出手让货的。

赏奇斋老板杨润斋翻前看后,通篇都是毛笔字,固然来不及阅读——杨润斋那点文化水也底子读不顺全篇,但浓郁的高古之气劈面而来,出格是漫衍其间的几枚赤色斑斑的大印:“嘉庆御览之宝”“石渠宝笈”“三希堂精鉴玺”“宜子孙”……即便是搞瓷器的,杨润斋也不克不及不晓得那是乾隆、嘉庆父子的公用印玺,他从心里冒出了一股那工具“非同通俗”的觉得。

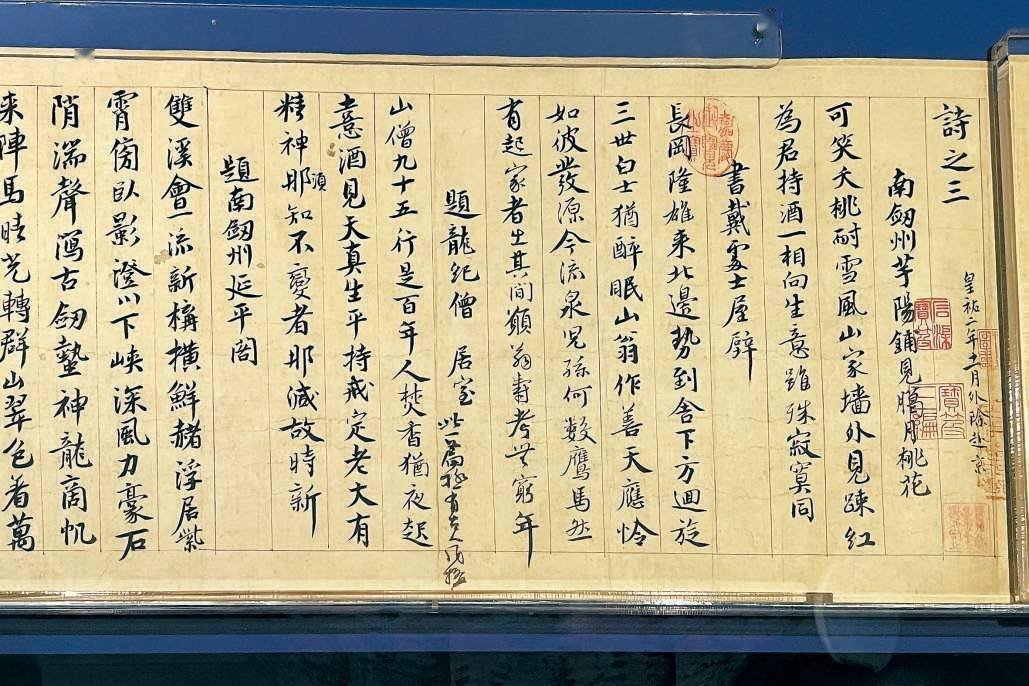

本年3月,故宫的“国子文脉”展,展出了《蔡襄自书诗册》,此图为诗册之首。方框处为欧阳修书迹。 谢田 摄

杨润斋字画上是外行,但对行外人杀价,仍是有一手的:“600块,我赐顾帮衬您!如果不成,我把那工具上交差人局了。”看着门外满街的夜色,杨掌柜那又是语出果断,摆出言不贰价的架势。送货人也晓得本身拿来的不是通俗的物件,但到底值几银子,他心里并没谱。送货人游移间点头承受了报价,看老板签了银票,接过来,卷回负担皮,分开了赏奇斋。

展开全文

《蔡襄自书诗册》题跋起头页,蔡襄之孙蔡伸(自署“子之子”)的题跋。

墨家溍父亲墨翼盦在“可园”里留影 诗卷并存 欧阳修、蔡襄书迹

读到那里,各人最存眷的是:送进赏奇斋的那件册页,到底是个什么宝物呢?它是一千年前的一件书法做品——《蔡襄自书诗册》。

蔡襄(1012-1067),福建人。蔡襄年轻时中了进士,升至翰林院学士,然后回老家仕进,四十岁摆布奉召进国都汴京(今河南开封)为宋仁宗著书,一路北上,心绪大好,于是每有妙会得佳句,随兴写下诗章。

宋时官员常用的书写纸上下宽约一尺,摆布约近二尺有余,蔡襄自右至左竖行书写,三张纸上共写了十一首五言、七言诗,连标题问题一共七十三行。三张纸连起来,约有七尺多长,细数共八百八十四字。那三张纸,再加上后来多人写的题跋,就被后世称为《蔡襄自书诗册》。

蔡襄昔时写那些诗时,人合理年,写来是运笔顺畅,力道遒健,起头写行楷相兼,渐次演为行草自若,是一种尽意挥洒的形态。欧阳修比蔡襄年长四岁半,他看到蔡的诗卷,在其第三首诗题《题龙纪僧居室》的左下,以灵动的草书留下了“此一篇极有前人风气”九个字。那是很高的赞扬!一部诗卷上并存欧阳修、蔡襄两位文化大师的书迹,则更展现了它的珍罕之重,峰巅之奇。

如今再回说诗后面的题跋。现已知蔡襄手书十一首诗,纵约一尺宽,横向三张纸连起来七尺多长那么一件工具,现实上有功德者(崇奉者、珍爱者)根据其时社会上的习尚,把它们裱褙起来成了一帧“手卷”——前边开头称其为“册页”,“手卷”变成“册页”有一个过程,且放鄙人文再交代。

如今要强调的是,蔡襄自书诗那七尺多长的“手卷”并没有完,他的后人,他的文朋书友,接其后续裱了“跋语”:第一件即蔡襄的孙子蔡伸(政和五年进士,官至户部尚书,闻名词人)在政和二年(1112)工工整整写下的十六个字:“政和二年六月二十三日子之子伸敬看”——那是他在祖父逝世四十五年之际写下的;紧接着就是四年之后的“政和丙申”(1116),杨时(熙宁九年进士,工部侍郎,“程门立雪”的那位)对蔡襄书法“以笔墨擅全国,片言寸简落笔人争躲之认为宝玩”那一大片赞语;接下来各具题跋的还有宋代的张正民、蒋璨、向志;元代的张天雨、张枢;明代人陈朴、匡山凷(kuài)翁、胡粹中;清代王文治及近代白文钧等,留题跋者总共十三家,那些题跋裱褙起来达十多尺长,也就是说题跋部门比蔡襄的原诗部门还要长,蔡襄原诗,再加上其后的题跋,合起来就十七八尺长了。

国宝历尽流浪 命运多舛

前边说赏奇斋老板看到长卷上斑班驳驳的皇家大印,其实,其上印信说起来也多,从蔡襄书诗的注释,到它连带的题跋,从首到尾细数一下,全卷上共钤印六十一枚;那些印章有收躲者钤盖的(表达“曾回我有”),有经手者钤盖的(表达“曾经我看”,此中亦有收躲者),有题跋者钤盖的(表达“曾留我迹”,此中亦有收躲者)。

假使循着那些鉴躲印的路迹稍走一下,就会令人感喟连连:蔡襄的亲孙子蔡伸(1088-1156,他在题跋中自称“子之子”,他与爷爷的年龄差是七十六岁)是诗卷的最后收躲者,但蔡伸逝后不敷百年之后,那宝物已辗转进进南宋的大权相贾似道(1213-1275)之秘躲。也是在百年恍惚间,它被明初洪武年间在楚王府任“长史”(秘书长)的管时政收进囊中。三四十年后,它又先后流回永乐朝的吴孟勤、胡粹中之手。清初顺治期间,它被保和殿大学士、大收躲家梁清标收躲。乾隆当朝,那件重宝收回湖广总督、大收躲家毕沅所有。也就是藉着毕沅的通道,它被进贡于清廷——推算起来应该是乾隆的晚期或嘉庆朝的时候了。如许一件国宝,从蔡襄最后落笔时的北宋公元一零几几年,到收进宫苑的乾隆嘉庆朝的一七几几年,交迭转手、波动流离了七百多个岁首,那其间颠末何样变更迷离的汗青,在那里当然容不得细述。乾嘉之后,那件宝贝在宫禁中“安居”了不敷二百年,到二十世纪初清室消亡之后,它又“命悬一线”了。

从清室1912年宣告“退位”,但仍盘踞在紫禁城里的封建小朝廷,正日甚一日地上演着转移、盗卖宫中原躲瑰宝的败家惨剧。毓庆宫的库房门锁给人砸掉了,乾清宫的后窗户被撬开了,连溥仪刚买的大钻石都能够是转过天来就不见了……不知有几只黑手,正在把数以万计的宫廷瑰宝,“转移”到紫禁城的高墙之外。1923年6月26日晚上的建福宫大火,把那一惨剧推到了顶端。

也就是在那大溃败、大失窃的汗青骚动中,《蔡襄自书诗册》,鬼魂一样地冒出来了。

品古斋 店小神通大

《蔡襄自书诗册》冒出来的地点,是地安门外大街南半截上,马路西侧,闻名的“白米斜街”东口稍南的老古玩展“品古斋”。品古斋老板郑森如,字静泉,是个绝对特殊的人物,宫廷高官、寺人,王府各色人等,大户人家以及文化名人,收躲人士,当然包罗古玩界同业,连大街上打小鼓收破烂的,他都打着交道;而他所掌店展的位置,是尽得“天时”之优:从故宫的神武门出来,近便的天然是地安门,地安门外三五分钟的小便道,就到他品古斋的门口了。难怪溥仪的教师庄士敦都向溥仪陈述说:地安门大街上,有好几家古玩展,有寺人开的,有外务府官员开的,有官员的亲戚开的。庄士敦的家,就在地安门内米粮库街再往里走的油漆做胡同,他的“谍报”应该说是准确可信的。上世纪二三十年代,趁着紫禁城内宝贝外流那一浩劫,品古斋也实在“火爆”得翻了天。

蔡襄诗册由宫内人送到他的手上时,郑森如抚卷静思:虽说是乱世,但那近千年前的国之瑰宝,也只要那数得过来的几家豪门巨户掏得起银子,才敢上手,先得找墨家问一问。郑森如将诗册细心包好,出店门,横穿地安门外大街到马路东侧,往北走,迈过石栏班驳的后门桥,右手拐,走进古色苍苍的帽儿胡同,胡同东半部路北9号院之内,登门往拜见墨先生。

那里所说的墨先生,名文钧,字幼平,号翼盦(ān),1882年生,民国政府期间曾任财务部参事,盐务署厅长,故宫博物院成立后被聘为了专门委员,专司书画碑本判定。其祖上是清代高官,在东交民巷一带有皇家赐第。后来迁居西堂子胡同原左宗棠旧宅,1922年移到帽儿胡同民国代总统冯国璋的府邸(清光绪间大学士文煜的“可园”),住至1929年,最初住进了横跨炒豆胡同、板厂胡同,汗青上曾为“僧王府”的大宅子。白文钧有财帛,有目力眼光,当溥仪小朝廷的玉帛跑水一样外流的时候,他当然会留意收进工具。郑森如与白文钧颠末参议,最初墨家以5000银元买下了《蔡襄自书诗册》。

故宫“国子文脉”展览中,展出的《蔡襄自书诗册》(部分)谢田 摄

杨良志伴墨家溍在故宫研究室内留影 蔡襄诗册失而复得

墨家溍在板厂胡同宅院书房里留影

蔡襄诗册原来是墨翼盦先生买进的了,那么,它又是如何呈现在琉璃厂赏奇斋的店展中,即本文开头时的那一幕呢?

那里涉及一个小人物,他的名字墨家称之为“吴荣”(后边还会提及此人),他本是墨家的佣工之一,到赏奇斋“出让”蔡襄诗册的即是他。

老墨家雇有一批佣工,男的,女的,各司其职。老墨家躲有很多的文玩器物,大致存放在比力妥帖的处所。佣工与文玩本是两不搭界,岂知那个吴荣心怀异念,早就觊觎着墨家的宝物——而仆人家宅心仁厚,哪里像防贼一样盯着家里的下人?于是,吴荣钻空子窃了蔡襄诗册往换钱。

蔡襄诗册留在赏奇斋老板杨润斋手里,他明显晓得那工具有来头,绝非“常物”,但他本身心里也没有底。琉璃厂古玩行鳞次栉比,一般老板总会有几位“良知”,或者说互相“帮衬”、可以“托底”的人。杨润斋出本身店门,在西琉璃厂东口路南找到德宝斋书画店的刘振清(字廉泉),又到东琉璃厂口外南新华街东南园找见文禄堂书店的王文进(字搢青),请那二位“指指道”。刘廉泉与王搢青可都是古玩行里摸爬滚打、履历丰富的人,与收躲书画碑本的人士交往甚厚,他俩一看杨润斋带来的工具,“铁板钉钉”认定:“那是北城老墨家的!”

刘廉泉赶紧把那事“知会”了墨翼盦,墨家那才觉察失窃之事。假设摘用凡是的办法,扣赃物、挠窃贼,可能会有意想不到的变故,以至会影响到诗册的平安。老墨家事实是老墨家,他的应对有点“异乎通俗”:他与刘老板筹议,觉得保住蔡襄诗册是紧要关键。墨家对外一点儿没泄露此事,墨翼盦挠紧时间亲到赏奇斋店,一是先收600元——算是顶上杨润斋的买进之钱,二是又奉1000元——那当是对杨老板的感恩,杨润斋把原物奉还墨先生。老墨家做出那些应对,使《蔡襄自书诗册》完璧而回。

那件过后来在古玩行和收躲圈不大的范畴内静静传布出来。古玩行的老板们暗叹:谁让人老墨家有钱呢,最后从品古斋花了5000银元,此次给赏奇斋600元抵款,又赏出1000元,合起来6600元。

其时收躲圈的大佬们心里有底,他们一方面深悉那本《蔡襄自书诗册》的价值,钦佩翼盦先生独到目光,铁腕手段,另一方面,一些人也私底下传说着老墨家的“吉光大运”笼盖之下的“祥瑞之事”:老墨家本来住东交民巷的“赐第”的时候,一个“淘茅房”工人,趁院中无人,把屋里一架自喊钟搁粪桶里,欲携出以自肥。谁知偏偏他走至门房,大钟“丁丁当当”报起时来。窃计败事!还有诸如斯类等等,人们于是感慨:老墨家,就是有隆运当头!

蔡襄诗册又一次易手

那本册页在老墨家不断珍存至1940年——其间包罗1932年它“失而复得”的历险。存物如故,而人世间却发作了很大的变故:1937年,墨翼盦先生五十五岁时往世;1940年,翼盦先生的母亲病故。翼盦先生的四个儿子——家济、家源、家濂和家溍为给祖母办凶事,急需一笔大钱……

那当口,民国收躲大师、故宫博物院藏书楼馆长傅增湘(1872-1950,号沅叔、躲园居士)出来了。傅先生是墨翼盦故宫博物院的同事,对墨家广存书法碑本非常领会。傅先生身边还有一位老友,民国收躲大师张伯驹(1898-1982,字丛碧、号春游仆人),两人在收躲事务上多相帮相助。

老墨家此时急需出让躲品以换钱;而张伯驹正好乘着1937年从溥儒手中购得西晋陆机《平复帖》的热劲,陆续搜求巨迹名帖。如许,靠着傅增湘的搭桥,请了琉璃厂东街南的惠古斋(其匾额即为墨翼盦先生所书)老板柳春农居间,老墨家以3.5万元的价格,把蔡襄诗册转与张伯驹。

对每一位收躲家来说,买进蔡册,当然是一件大事。1962年,张伯驹外放东北长春,主持编写文化漫笔集《春游琐谈》,其卷三就收进了伯驹自撰《宋蔡忠惠君谟自书诗册》。他对那件事是如许回忆的:

庚辰岁,翼盦氏之原配逝世,其嗣以营葬费始让(今按:指出让蔡诗册),由惠古斋柳春农持来。时梁鸿志主南京伪政,势煊赫,欲收之,云已出价四万元。时物价虽涨,然亦值原币二万余元。而墨家索四万五千元,余即允之,遂回余。

那里边的“庚辰岁”没错,是1940年。“翼盦氏之原配逝世”,错了。不是翼盦先生“原配”逝世,而是翼盦先生的“母亲”往世了。

翼盦父亲墨有基(1857-1917),同治年内阁中书,官至四川按察副使,1917年六十岁时病亡,他的夫人1940年逝世。翼盦先生的夫人张宪祗,晚年自号“韵莆白叟”,手抄《陶渊明诗集》留儿辈,1944年还亲笔写了感情殷殷的序言,那位老夫人1963年逝世。

各人庭的世系繁复,张伯驹仅凭印象而写,在那细节上出纰漏,是能够理解的。

“墨家索四万五千元,余即允之”,那里与前边所说的“3.5万元”价格差了一万元,怎么回事?从商品心理来说,一件物品成交了,卖方一般情愿把代价往低了说,而买家经常把代价往高了说——两边都喜好把“食亏”留给本身而把而把“占廉价”让给对方。

再有,其时有两边“牵线”的人和居间的买卖人,人家中间都要一些“益处费”,卖方老墨家和买方张家也不是不知的。

有人算了那笔账:老墨家昔时买蔡襄诗册5000大洋;后来被窃又“夺救”回来,花了1600大洋,总共是6600大洋。此番卖出往三四万大洋,仍是赚老鼻子了。固然有物价大涨和货币贬值的因素,但时间的流转使文物的价值更高也是一个客看事实。

蔡襄诗册转进张伯驹的手中了。各人天然晓得它的回落:1956年夏,伯驹先生累三十年之收躲珍品西晋陆机《平复帖》,唐杜牧《张好好诗》,宋范仲淹《道服赞》、黄庭坚草书《诸上座帖》、蔡襄《自书诗》等捐献给了国度,存于故宫博物院。

听墨家溍先生说蔡襄诗册

同墨家溍先生打交道的时候,我往过他东城区南锣鼓巷板厂胡同34号的老宅,也往过他在故宫博物院西北角原城隍庙中的研究室。其时是请墨老为重印陈师曾《北京风俗》画册题词,和出书《“北京通”丛书》中《墨家溍讲北京》那一册的事。

其实,墨先生对我其实不目生,1952年我就读北京市东四区一中心小学(今“府学胡同小学”),同班一位大个子同窗墨传棠,即墨先生的长令郎。墨家板厂胡同的院门经年常闭,小同窗偶遇墨先生他也是一脸严格,所以各人不怎么往传棠家“串门”。二年级时几个淘气娃子“闯”进墨家门,同住一胡同的索小朴,稍南边水簸箕胡同的伊克贤等。伊克贤“见缝插针”伏台阶边“赶”语文功课,繁体字的“聽”字(那仍是进修繁体字的年月)写得老迈,黑黢黢一团,冒出了方字格,还丢了左半边“耳”字下的“王”字……传棠父亲打边上走过,瞥一眼,笑了:“来来!”把我们几个招唤近旁,“那‘聽’字,你们记住——耳朵长,他姓王,十四岁,在东四一中心上学!”一边说着,在旁边的纸上写出一个工整秀丽的“聽”字。几个小娃子停住了!哇,那么难写的、厌恶的“聽”字,照那几句字谣念,就不会写错了。那件事深深地埋在我们的记忆里。

多年后再见,墨先生犹以“世侄”称我。在随意的聊天中,涉及蔡襄诗册的话题记得有如许两个:

“阿谁偷您家画的吴荣,后来如何了?”

墨先生笑了:吴荣,并非阿谁人的实名。我写文章的时候,稍回避了一下,就假托了“吴荣”那一名儿。给人家做佣工,偷了人家的工具,那实实是丢脸!没等着主家辞,他就羞羞地告别了那个活儿。看他其时的神采,我脑子里登时升起“无地自容”那一成语。后来再写那件事,他的名儿就借那个音出来了。那小我不久分开了北京,再做什么营生我们就不晓得了。

“那本蔡襄诗册在保留上有两种形式,或者是手卷拆,或者为册页拆,那个改变是怎么回事?”

墨先生答:细看汗青,天然会提出那个问题。那得从几个阶段来说。

从北宋蔡襄那时候,不断到明末,那件工具都是以手卷的形式传播着的。明崇祯年间大收躲家汪珂玉著的《珊瑚网》,叙列东汉钟繇以后历代法书名做,其上就大白地笔录着蔡诗原迹的手卷款式。

明末遗民,鉴赏家顾复编《生平壮看》专载所见之书画巨迹,成书于清康熙年间,其上著录蔡襄诗稿已改拆为册页。

如何回事?一位蔡诗稿的仆人过手时,他喜好册页拆的形式(也许他已躲若干种册页了吧),或可能他身边伴侣的一种“撺掇”吧,一念之间耳——他就把手卷改拆为册页了。汗青就是如许在大伙未经意的当儿走过来了。

后来收进清廷,再后由墨翼盦先生收赏(包罗被“吴荣”那拙劣地盗卖),以致转进伯驹先生家,1956年敬献国度……它不断保留着册页的形式。

大约是在1964年前后,故宫书画部将那册页又拆掉重裱,转回了手卷形式。

墨家溍对此大不认为然!他说,不是说非要册页拆才好,更不是说我们看那老样子习惯了,但从清初起三百多年的款式了,完完全整没有残缺,再翻回手卷重裱,也从没有论证过手卷就比册页强,那对老物件必有必然的损伤。

墨家溍还说,张伯驹传闻那过后更有气,说那完满是瞎胡来。“我们是旧主,管不了新事,但决策也得讲科学、讲收躲界的老例子不是?”

犹记得,那次由办公室步出,走在本来的城隍庙的院子里,墨老的语气“壹似重有忧者”,听得出饱含对国宝的深切热爱。犹记得,静静的天井中,两株梨花开罢,雪白的花瓣撒了满地。

来源:北京晚报

做者:杨良志

流程编纂:U031

版权阐明:任何媒体、网站或小我未经书面受权答应不得转载、摘编或操纵其它体例利用本网站上的文字、图片、图表、漫画、视频等内容。

未经答应即便用,或以此盈利的,均系损害本网站著做权及相关权益的行为,本网站将追查法令责任。

如遇做品内容、版权等问题,请在相关文章刊发之日起30日内与本网联络。

联络体例:takefoto@vip.sina.com