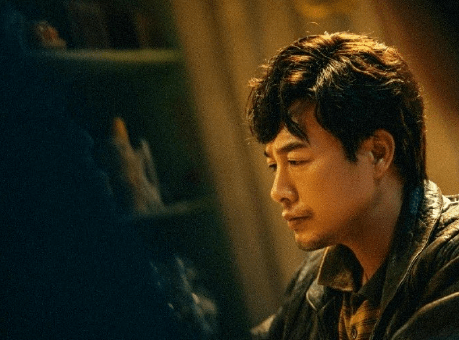

因《狂飙》爆火的张颂文也是文学青年——张颂文:在心里点灯的人

好的演员不会被藏匿,哪怕冬眠多年,总会厚积薄发。

2023年开年,张颂文跟着电视剧《狂飙》爆火,他的演技为他博得应有的存眷。精湛演技源于他对生活细节的掌握,从他在微博上对生活细节的笔录,再到《天边》2017年第3期登载的他的那篇散文,都能清晰地感触感染到。

做 者:张颂文

来 源:天边杂志(ID:tyzzz01)

那年月,全国大部门商品仍是限量购置,加上我爸妈都很节俭节约,食得其实不丰富。我小时候,每年只要两三次食肉的时机,所以总觉得命里缺肉,特殊馋肉。有一种客家红烧肉,深深入在我的童年甘旨食谱上,想起就似乎闻见那股子肥厚甜腻的香气。

一块很厚的肥瘦参半的带皮五花肉,切成大拇指宽窄的正方形小块,开水汆过滤往血水,放油锅里炸,滋溜一下热烟冒出来,肉里的油都噼噼啪啪地浸出来,油锅里的油丝毫没有变少反而越来越多,一块块肉亮津津地发光,咕嘟嘟地翻腾着,肉皮变得金黄,香气越来越浓,曲扑鼻子,口里登时溢满口水。最初放一大把白糖,加进爆好的姜片和葱段提味。出锅,肉香里带着浓甜,条理丰富。一块块肉厚墩墩、红亮亮、香馥馥、甜美蜜,浸在厚厚的深黄色浓稠亮堂的油汁里。

纵然此时一家人在打架,也会主动停下埋头围住那一锅肉。放糖而不放盐,带皮五花肉已经有脂肪却要事先放良多油,都是纯朴的生活伶俐:油和糖都是齁的,随便食腻,如许一顿肉就能渐渐食很久,贫乏油水的寡淡生活因甘旨而生的幸福感也就似乎被拉长了。到如今我还经常做来食,第一块肉进口,极大的称心感霎时就顺着嘴巴滑到喉咙,溢满胃,再溢满心,让我情不自禁地闭上眼睛。

展开全文

唯独见过一小我食那种红烧肉是食不腻的,他就是算命先生盲佬。盲佬摸骨算命,趋吉避凶,解答人生猜疑,指点命运标的目的,凡事皆可问。深得四里八乡春仆人的喜欢。

“佬”字里,带有尊崇抬举的意思,那时在我们乡间,一个气定神闲见过世面七步之才有如妙算的盲人先生,无疑是一个大仙。他是我们阿谁小处所独一一个不是城里人,不种地,却能天天食肉的人。

盲佬四十五岁摆布,两道粗眉,一张瘦脸,两个大白眼球滴溜溜,瘦长的体态,像一只野鹤。

盲佬的盲是生成的,他不像良多盲人那样戴墨镜,他的眼睛不断地眨,时不时翻飞一下,始末看不到黑眼珠,两个眼球满满的都是眼白。有时候他定定空中朝一个标的目的,似乎在看着什么,那样的时刻总觉得他是看得见的,可是其实不晓得他看向哪里。

他的配备很简单,一根竹竿,一个斜挎的军用书包。他拿竹竿的动做就像拿一根超长的筷子或一收笔,食指和拇指悄悄夹着一根手指粗竹竿,嗒嗒嗒地点着地走,自有他的节拍,一听声音我就晓得盲佬来了。他经常穿戴一身深蓝色的对襟平民,颇为清洁,脖子下面的那颗纽扣牢牢地系着,平民下面是一条绿色的戎服裤,据说是我爸爸给的。

脚上一双两只都破了洞的解放鞋。盲佬历来不穿袜子,脚趾头总露在外面,走路的时候特殊用力地往上翘,也许正因为他的脚趾过分用力地探路,所以什么鞋到他脚上很快就会破,先是大脚趾出来,然后其他四个脚趾渐渐不甜孤单地也露出来。他阿谁宝物军包,永久是鼓鼓的,里面有一个圆钵,每当他坐下来,大都都是拿出钵来食红烧肉的。

盲佬食红烧肉的样子,独一无二。看见他食肉,你会疑心全世界甚至一辈子最美妙的工作也莫过于此。微微仰头,不寒而栗地夹起一口红烧肉慎重地放进嘴里,还要嘬两口筷子免得掉落了油水,上下牙齿一碰,盲佬眯起眼睛露出温馨的神气,似乎动听的交响乐响起第一乐章。

接下来是飞腾迭起的部门,盲佬所有的器官和脸色都在共同红烧肉的肥美,一副幸福万年长的样子。盲佬的嘴巴有法例地动着,发出吧唧吧唧很有弹性的咀嚼声,嘴角老是流出一缕肥油,不等流到下巴,盲佬就用舌头舔走。盲佬食肉时的脸色极为放松,佐以浅笑,食到兴奋处,眉毛还会悄悄上扬,似乎乐队批示沉浸于一个又一个悠扬的片段。食完最初一块红烧肉,钵子里还有一汪肥油,用一块馒头认真地在钵子里扭转几圈,曲到确信已经浸满肉汁,把馒头送进嘴里,心称心足地用手背抹抹嘴,发出一声悠扬的鼻音“嗯——”,华美乐章宣告完毕。此时,盲佬的双唇丰盈充沛红润好像涂了唇膏。

盲佬所到之处总有红烧肉食,所以总有一群小孩子围在他身边,此中经常有我。有小孩子围着的时候,盲佬食肉前会问:“阿文在吗?阿文过来!”我应声凑到他前面,盲佬总会摸摸我的头顶,客套地说:“阿文又长高啦!”然后夹一块红烧肉给我食,围看的孩子屏住唤吸,看得两眼发曲,口水曲流,目光里全是羡慕,让我不由有些受了高朋待遇的飘飘然。

盲佬的红烧肉夹给我,我称心地品咂着那股甜美滋味,学着他的样子吧唧吧唧,嘴角滴出一颗油珠。我食了第一块,才轮得到其他孩子的口福。

盲佬生过一场病,卧床不起,爱体面,又穷,不愿出门就医。烧得人都快糊涂了,差点丢掉半条命,才挣扎着到门口拦人乞助。我妈妈本身掏钱拿药给他,打针退烧,临走还烧好一锅水留给他饮。他感恩我妈妈,曾握着我的手说:“阿文,你妈妈冯医生是好人,是好人啊,你长大了要像你妈妈一样。”

许是那份亲近,生成猎奇的我闲来无事就跟着盲佬走街串巷,帮他引路,听他说话,倒像是一个门徒,跟他常识了良多人和事。

盲佬的嘴闲不住。他走过本地几乎所有的村子,几乎每小我都熟悉他;大人小孩,几乎每小我都跟他打招唤。

“盲佬,帮我看看!”常有人远远地冲着盲佬喊,他停下来问:“你是实的要看仍是开打趣?若是实的,你立即往做一锅红烧肉给我。食完就给你算。”良多人都是开打趣的,他呵呵一乐,也不恼,陆续走路。

盲佬嘴里永久没有坏话。他的口头禅是“没问题”“你安心”“不得了”。

一幅美妙的气象,就算是虚幻不确定的,也没有情面愿毁坏。所有的算命先生,都是天然的心理学家,擅长疏导人的关系。盲佬用特殊的体例,担任着乡下心理医生的本能机能。

一个大叔死了妻子,请他到家里,烧一碗红烧肉请他食了,问他:“你看看我能不克不及续弦,能不克不及另娶?”

盲佬接过大叔的左手,手指顺着大叔掌心的纹路滑了几遍,拍拍大叔的手背,笃定地朗声说:“你安心,能够的能够的,你还会碰着好的,碰着了你必然要爱护保重!你下一个妻子好得很,你好好待她。”

大叔暗淡的眼神里突然有了神摘。千恩万谢地搀着盲佬走一段路,送走了盲佬。

盲佬告诉他要对女人好。女人一辈子,求的不就是汉子对本身好吗?一个发自心里对女人好的汉子,怎么可能找不到妻子?

盲佬会“感应”。

一日他走过一条小路,站住对一个扎堆闲聊的大爷说:“你比来是不是生过病?”

“哎呀,盲佬你实的太凶猛了,我三天前刚病了一场!”

“对,我说的就是三天前。”

“是什么大病吗?”

“不严峻,不妨。”

“那太好了,我也觉得没关系。伤风。”

“日常平凡饮食方面重视养肺,没问题,别担忧。”

阿谁人不断地拱手道谢。

暗里里,盲佬其实不避忌对我阐明奥秘,他说:“说话中气不敷,必是身体有恙或小病初愈。”

有人问:“盲佬,我们那边上学不便利,我想把小孩送往他姑姑家,因为他姑姑家在镇上,你说往那边上学好仍是欠好?”

盲佬闭上眼睛捻起右手,做如有所思状,沉吟半晌睁开眼睛说:“十分好呀,你那个小孩不得了,到镇上进修功效会十分好,并且身体很棒,对姑姑也贡献,姑姑会很喜好他。”

盲佬告诉我,一小我决定往做一件事的时候,无论被必定仍是被否认,他毕竟仍是会往做那件事。谁都晓得镇上比乡间好。那小我一来怕小孩分开身边不习惯,二来怕亲戚家为难。问与不问,他一定仍是会送孩子往镇上,盲佬只是在他七上八下踌躇不定的时候给了他一剂强心针,让他送得问心无愧。

他失往了眼睛的功用,看不见脸色,就必需要专心和耳朵来读人,唤吸、调子、语气,以至动做幅度差别所产生的摩擦,都成为他读心的根据,我觉得他比常人都大白,比有眼睛的人更精明。

那时候的小村仍是穷山恶水,少与外界沟通,几乎家家户户自力更生。只要每个月逢初一、十五赶集的时候,能够拿几块体己钱买些别致玩意儿改进一下生活。

花布、针头线脑、鸡鸭鱼肉、耕具、干鲜果品、零食,那不只是生活用品的盛会,也是男女老小放松心绪,青年男女约会的好时机。老太太大婶大嫂大姑娘小媳妇们,买不买工具城市穿上更好的衣服,挎着篮子或口袋往赶集。盲佬天然也不会放过客流量更大的好时机,点着竹竿逢集必逛,不拘几,收些小钱或食穿费用。

有老太太问:“我儿子要往打工了,要重视什么呢?”

“他打工是往南边走吧?”

老太太点头。

“没问题,南方好,特殊好。能赚钱,未来能盖房子。他回来就会有媳妇啦!”

事实上,每个本地人外出打工都是往南边走,每小我出往都是为了赚钱盖房子娶媳妇或嫁人。老太太得到了安抚和必定,似乎一切都有了笃定的胜算,那中间的悲苦,似乎也因为那一句吉言而必定将会化解。

盲佬收下一块蓝棉布,我说:“都雅,能做条裤子!”

有老父亲乞助:“我有个儿子往当兵,你帮我看看他在队伍里面好欠好?”

盲佬问了小伙子的生辰八字,眯起眼睛轻捻手指,深思半晌,猛然一鼓掌:“很好,你安心!你那个儿子了不得!队伍里的人对他特殊好,上级也很重视他,他本身也很勤奋很懂事。你不要老发电报给他,如许他就没心思勤奋了;你不要让他想家,让他放心工做。”

老汉觉得很对,放下心来。留下一块钱、一顶崭新的军帽、一包花生,快乐奋兴走了。

盲佬把花生递给我说:“阿文,食!”

那哪里是算命,清楚就是生活里的沟通哲学呀!

农村人,小病靠扛,大病靠天,很少有人往买药,于是就降生了各类土方。

我奶奶的独门特技是捏痧法。肚胀胃疼,拿一碗清水,用手指蘸了一遍遍捏肚子;头疼,她照样一碗清水用手指蘸了捏脑门儿捏脖子;发烧了,她捏后背,上上下下地捏和搓,捏得我吱哇乱喊。捏过的处所一片黑紫,两三天后褪掉,似乎也就好了。

我的童年,几乎所有的小病小痛,都被奶奶用那一招全能捏痧法对抗过往。

盲佬是洞悉天机的神人,天然也有法宝,那就是铜钱。

那时候家家户户都有好些个清朝的铜钱,当废铜烂铁卖,两毛钱一斤。但到了算命先外行里,就有了非同通俗的功用和意义。

手持竹竿哒哒哒点着地走,许是饿了,盲佬停住随口冲着门说:“盖房呀?”

正在抹墙的人大食一惊:“哎哟,你怎么晓得的?”

我无师自通地大白了:因为盲佬的竹竿探到了地上的砖头石子,听到了丁零当啷的敲打声,所以晓得那家人在盖房子。心里要笑死了,面上却若无其事。

“盖房要重视几个问题的。你晓得吗?”

“什么?”

盲佬露出一丝神异浅笑:“买点肉再说。”

那家人急了,莫不是招了哪路仙人?莫不是犯了什么隐讳吧?赶紧让人预备做红烧肉。

食饱饮足,盲佬手拿竹竿在那家院子里四处敲敲探探,敲完了又捻动手指掐算,嘴唇翕动似在念咒。末端他说:“你此日井要重视下水,水必需流得快,聚水的处所必然要特殊平整,四角的沟渠也要不克不及被杂物堵了。如许才气财路滚滚。”

然后盲佬掏出四枚铜钱,在手中摩挲了一阵,交给管事的汉子说:“明天早上七点,把那四个铜钱别离压在排水沟边上的蛤蟆底下,向每个角烧一炷香。你那房子就会安平稳稳,家族昌隆,财路广进。”

那汉子热诚地接过铜钱,再三拱手道谢,不断把盲佬送到五十米开外。

盲佬的铜钱无所不克不及,只给“有缘人”。似乎开光的圣物,谁求谁灵验。搁在枕下能安息祛除梦魇,放在房梁上能保家宅安然,搓热了按在小孩子肚脐上转三圈能安神,用红线穿了拴在婴儿手腕上能开发智力,白叟用清水洗过的铜钱轻刮太阳穴能保四体舒泰,用红布包了放在姑娘打扮盒里能带来好姻缘,用香油浸过的铜钱放在床头能保夫妻协调。

在乡亲们心目中,盲佬代表着一种无可置疑的神异不成抗拒的力量,是冥冥中的启迪,暗夜里的微光,全能安抚剂。长大后履历了良多事,才意识到,盲佬的手段其实不高明,但他摸透了人道,他懂得那些被磨难浸泡的人们在期看什么,他让人们的心变得熨帖。该他有一碗红烧肉食。

盲佬最拿手的是摸骨,最喜好的也是摸骨。

一次见他坐在一户人家门廊里给一个花枝招展的女人算命。

“把手给我。”女人把右手伸过来,盲佬一寸一寸细细地摸,白眼球溜溜转着,不说话。手背手心都摸过,还悄悄捏一捏,让女人把袖子捋起来,两只大白胳膊也细细摸了,女人驯服着,严重得大气不敢出。

手放下来,盲佬捻了一下下巴,启齿说:“你不要太懒,否则的话你老公会定见很大哦。”

“你好凶猛哦,我老公总骂我懒。”

盲佬又说:“你呀,你老公肠胃欠好。”

“对对对,他胃疼!”

“你要勤快一点,婆婆也会对你好的。婆婆是你的贵人和福星,你勤快,福星就兴奋,你的福报就大,晓得吗?”

“好好好,我必然改!”

我听得一愣一愣地,心下赞颂盲佬凶猛。

过后问他:“你怎么那么神?”

盲佬悠悠地说:“农村人四肢举动不闲,拿锄头扛镐头是屡见不鲜,一忙起来女人当汉子用,手上满是茧,一摸没有茧,一定是懒。”

中午十二点钟恰是饭点,却闻不到饭菜香,证明那家人饮食犯警则,没开火天然就没有炊火气。饭点不食饭,必然胃有问题。”

“哦!”我恍然大悟。

年轻女人满面红光,笑脸甜美,悄悄晃着怀里的孩子,脸色一会儿崇高起来,像一朵富贵的牡丹。

盲佬单身,没有老婆子嗣,他似乎是一个没有强烈情感的人,永久那么宁静。他对美的逃求,全都释放在那些他摸过的年轻微嫩的手掌上。

碰着年轻女孩问卜,他非分特别喜好摸骨,摸了右手还要再摸左手,摸过双手还要再顺动手腕向上摸到肩膀和锁骨。一边摸一边露出愉悦的笑脸。摸完老是会说一大堆吉利话,末端再送一枚老铜钱,吩咐女孩用红丝线穿了挂在脖子上、手腕上或脚腕上。换了年纪大的女人或粗拙的汉子,他就会摸得比力快速痛快,几句话就能把人打发走,多半也不赠予铜钱。

我发现那个法例以后问他为什么,盲佬笑而不语。

有时候我会取笑他:“适才阿谁姐姐很标致!”

盲佬脸上泛起两团红色,嘿嘿地笑:“她的头发好闻得很呢!”

我们那小处所,没出过什么惊天动地的大事,也没有人因为盲佬一句话否极泰来,鸡犬升天,起死回生。但他的存在,是一种温热。他的吉言像暗中里的微光,让穷鬼的心里有盼头。

从七八岁到十三岁,旁看盲佬算命是周末和假期快乐的消遣。

人类的耳朵只听得见想听的话。盲佬的预言,全数遵照天然法例,说来说往,都是人们最需要的话。回想起来,盲佬算命靠的是人之常情的体味和投契取巧,他指点迷津的办法和心理征询师解高兴结的构想异曲同工。未必没有人看出来盲佬的小魔术,但在那困难单调的日子里,一句吉言就是一个期看、一个安抚,以至是支持生命的力量,没有情面愿回绝和毁坏盲佬带来的美妙。

我历来没有让盲佬算过命。关于仍是小孩子的我来说,将来远远得似乎永久不会到来,而我最关心的,不外是一口红烧肉,以及常识大人世界的猎奇心。

十三岁的暑假,因为在学校里总受欺辱积压的委屈,加上因为什么事被爸爸骂了几句,那天走在盲佬身边,非分特别没精神,一句话也不说。盲佬那天的生意也一般,到了薄暮,才有三个客户。路过一棵大槐树,盲佬喊我坐下歇歇。

他摸摸我的脑袋顶,慎重地说:“阿文,不瞒你说,我是糊弄人混饭食的,其实不懂什么实本领。可是你相信我,你长大了必然很有前程。”

我抬起头看盲佬,他空荡荡的一对白眼球正对着我的眼睛,那一刻,我觉得盲佬实的是在看着我。满心的委屈一会儿酿成眼泪释放了出来,哭了个愉快。

许是男儿有泪不轻弹,我仍是有些怕羞,再见盲佬时就有点欠好意思。很快就开学了。

渐渐地,上学离家,回来越来越少,很少见到他了。

十五岁那年再回往,没有人晓得他往哪了,就像他历来没有来过。

他给我的那份热意,我无处回报。

十九岁那年,突然丢失了人生的标的目的。我不晓得我应该陆续做导游仍是往找个平稳的“单元”。对将来感应贫乏掌握,四周又没有智者能够帮我拨云见日,带着矛盾的心理,我想到了神异力量。我想,也许实有人能预见将来呢。

有人说城郊的火山有个仙姑,你往她家洗个澡,她就可以说出你的过往和将来。听起来很色情,没兴致。有人说一百里外有小我会捏骨,我骇怪,莫非是盲佬?一问年纪,才四十多岁,也不是瞎子。我一会儿索然了,也不往。有人说市里的大庙有个高僧,找他抽签很灵。想起遭遇过的色僧人,也不想往。还有人说,韶关深山里有一个神婆,饮她一道符灰,万事包好。我又不是治病,饮什么符灰?不往。几十小我热心选举他们听过或见过的神人,我都觉得是骗子。唯有两个姐姐同时选举的一小我让我动了心,姐姐们说陈巨匠特殊神。

“怎么个神法?”我半信半疑地问大姐。

“他能算出来我身上有疤!”

“他有没有说你豪情有挫折?”

“对对对!说了!他竟然晓得!”

“他有没有告诉你家里有一小我对你特殊好?”

“没错!”

“那就是我小时候跟了良久的盲佬的套路嘛!”我撇撇嘴表达不屑。

二姐也力劝我往尝尝:“算完了你给他一个红包,不拘几,几十块不嫌少,一万块不嫌多,全凭心意。”

再一探听,陈巨匠提醒过一个官员要小心牢狱之灾,成果那人第二年就被挠起来判了五年。因为那个传说风闻,我往了。

心里里怀着敬畏和等待,精心挑选,买了一瓶红酒,一盒蜂王浆,包拆好,跟着两个姐姐往拜。

陈巨匠的家在离我们家不远的齿轮厂宿舍楼。那座楼很陈旧,没有电梯。充满尘埃的楼道里回荡着三小我的脚步声,我们走得满身冒汗。单元分房分到顶层,表示着那小我在单元里混得欠好。曲觉告诉我:住在那里的人是一个混得很差的底层职工。我起头摆荡,疑心巨匠浪得虚名。

一个最没地位又没实本领的人,为了讨回自尊,又不想食苦吃力气,最灵敏的办法就是扮大仙。有点思维,口舌伶俐,好食懒做,如许的人最有可能投契取巧地拆神弄鬼。我该怎么验证我的揣度呢?

正想着,腿都快走断了的八楼到了。

外层的铁门关着,里层的木门开着,屋里一台洗衣机正在霹雷隆转着。旁边一堆脏衣服小山一样扔在地上,从茅厕里接出来的管子挈在地上,地上一大片水渍。那巨匠可实肮脏。

大姐喊着“陈巨匠”,木门后“哎”地应了一声,一个四十多岁的汉子边往身上套着衬衫边走出来,眼睛滴溜溜端详着我们三小我,目光里全是探觅。待到他的目光落到我手上拎着的礼物,眼神起头放光,他热情地翻开铁门让我们进往。

开了门,他热情地张动手把我们往里让:“别客气!来,坐!”

陈巨匠端详着我们。

我向他点点头喊了声陈巨匠。

我突发奇想,演了一场戏给他。

我说:“巨匠,特殊感激你。”

“怎么说?先饮水!”陈巨匠喊他妻子倒水。

我眼睛的余光瞥见那女人脸上露出厌恶的脸色。

我说:“往年我来过……”

“对,我晓得,有印象!”

此时我已经确认他其实姓“贾”了,想立即分开,然而我又期看让两个姐姐看清他的实面目,于是陆续演下往。

“往年我来过。”

“我往年怎么说的?”语气自信得让人不敢量疑。

“往年您说假设我在单元里好好干能升科长。”

“如今是不是当了科长?”他头一扬,露出料事如神的脸色。

“对,我如今如愿以偿当了科长了。”

“你想不想晓得你接下来怎么样?”

“当然想晓得了!”

他煞有介事地审视起我的脸说:“我再看看。”

我兴味索然。

巨匠还在兴头上,他右手做了一个大刀切肉的姿势说:“如许,再勤奋一下,三年以后你极有可能升副处。”

我连公事员都不是,往哪当科长?往哪当副处?

两个姐姐都看向窗外,背影散发出失看沮丧的气息。我再也待不下往了,闲扯了几句,就假拆有事告别。陈巨匠却拉我往拜神。

他面临墙上的神像点燃烧三炷香,双手执香在我头顶上绕了三圈说,“好,没问题,副处!”

我不由得了,对陈巨匠说:“巨匠,我给你讲个故事吧。你食过红烧肉吗?”

我站着讲完了盲佬的故事,陈巨匠脸上冒了一头汗,愣愣地,想挤出一丝笑,想反驳什么,却始末未发一言。

下楼,听到他在死后,繁重地关上了铁门。

我原认为姐姐们会夸我伶俐犀利,但我体味到的却是繁重的为难。

一路缄默无言。我几乎跟不上姐姐们飞快的脚步。

大姐在一个路口停下来,头也不抬地说:“散了吧。”姐姐们逃一样分开我各自回家往。

人是懦弱的芦苇。

看破了那种仪式化的圈套和安抚,我像一个无法进戏的演员,心里里讪笑巨匠的愚笨。那一天,我为了逃求实在而损害了姐姐们的心。假设盲佬未曾给我熏陶,假设我没有逞强往测试陈巨匠,姐姐们心目中那份虚幻的鼓励还会在。我无情地打坏了那种无害的相信,好像崇奉一般的期看。

我突然大白,为什么那么多人被巨匠忽悠以后抉择缄默,或者抉择仍然相信:认可巨匠的假,就等于认可他们本身的懦弱和愚笨。

多年以后,我问过好多“巨匠”统一个问题:“我爷爷如今病得凶猛,医生说可能挺不外春节,请您看看他能不克不及过本年那一关?”迄今没有一小我告诉我“不合错误吧,你爷爷1986年就往世了”。

见过太多的假天师、假活佛、假蓬菖人,越发地驰念盲佬。我想,他固然看不见,心里却是有一盏灯。