汗青解密:虎符能调兵但是为什么无人敢复造或者仿造?

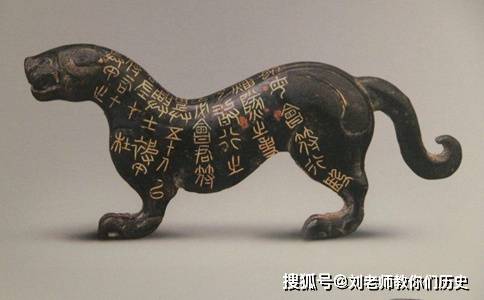

虎符是古代皇帝兴师动众用的兵符,用青铜或者黄金做成伏虎外形的令牌,劈为两半,此中一半交给将帅,另一半由皇帝保留。只要两个虎符同时合并利用,持符者即获得兴师动众权。

虎符为中国古代帝王授予臣属兵权和调发戎行的信物。铜造、虎形、分摆布两半,有子母口能够相合。右符留存中心,左符在将领之手。王若派人前去调动戎行,就需带上右符,持符验合,军将才气听命而动,戎行不施行执皇帝 金符 节者行兵令,除皇帝亲临现场调兵。它流行于战国、秦、汉期间。但汗青上也有良多没有虎符而胜利出兵的情状,出格是西汉前期的藩国最为疯狂, 刘邦 灭诸异姓王后造定的藩国须有汉朝虎符才气出兵的轨制对藩王们的兵权限造造用甚小。例如西汉吕太后身后齐王 刘襄 的起兵兵变,汉文帝时 济北王 刘兴居 的起兵兵变,以及 汉景帝 时吴楚七国之乱,养兵练兵者皆为藩王,故藩王们都能轻松出兵。传世的有秦新郭虎符等。

虎符关于皇帝来说长短常重要的,因为那个是兵权的象征,只要如许才气包管皇帝那个位置。凡是乱世都是有兵的人是老迈,好比五代十国,南北朝等,所以虎符关于皇帝的意义也就不问可知了。

那么,虎符是什么样的?又是怎么发扬感化的呢?虎符一般是用青铜或者黄金做成伏虎外形的令牌,劈为两半,皇帝手里有一半,别的一半给带兵的将军。只要两个虎符可以对上,而且合在一路利用,持符者才气获得兴师动众权。

详细来说,虎符一般都是铜造、虎形、分摆布两半,有子母口能够相合。右符留存中心,左符在将领之手。皇帝假设要兴师动众,就让将领带上右符,往找持左符的将领往领受戎行就行了。

虎符在春秋战国、秦汉期间比力时髦,但是我们也晓得,虎符假设施行得好,那么必定是一项好轨制,假设施行欠好,也是形同虚设。好比西汉初年,为了节造各地藩王,皇帝规定,藩王的戎行只要虎符抵达才气出兵调动,那在中心强大时还能施行;但是藩王强大了就欠好说了,因为那些兵都是藩王本身练的,粮饷都是藩王发的,必定都听藩王的,所以西汉期间发作了比力严峻的七国之乱。

展开全文

虎符很重要,没有虎符不克不及调兵,但不是有了虎符就能调兵。那话听起来有些矛盾,说一个案例各人就比力清晰了。我们都听过,春秋战国期间信陵君“窃符救赵”的故事:秦国出兵围困赵国都城邯郸,信陵君为了救赵国,偷出了魏王的虎符,然后让魏国上将晋鄙收兵。晋鄙验证了虎符,却不相信他,仍然不愿收兵。最初信陵君杀了晋鄙攫取了军权,立即出兵,大败秦军,救了赵国。

所以,虎符也不是全能的,并且后世为了加强对戎行的掌握,利用虎符时,一般还会配上圣旨、相关文书,圣旨和文书上会明白规定派谁掌兵,收兵的日期及继续的时间等。

那么,问题就来了,虎符那么重要,为什么要往偷,而不是仿造一个呢?其实前人没我们像的那么笨,假设能仿造,他们早就干了。但是那个虎符,其实太难复造了。

起首假设要仿造一个虎符,必需晓得它的外看,大小。假设是仿造,不成能让你拿到的虎符往仿造的。况且虎符上面一般会有字和不规则的凸起。只是凭仗记忆,就算能记住外形容貌,那文字的大小、虎腿的长短和不规则的凸起,都很难做到一模一样。

还有一个原因就是古代的文字的书写。我们都晓得,秦汉期间用的文字都是小篆,小篆是很难仿造的,就算你晓得虎符上是什么字,也很难仿造,因为每小我的字迹都纷歧样,与其说是写,不如说是画。所以即便晓得是什么字,也很难做到一模一样,除非是比着模仿。

秦始皇调动戎行的凭证,用青铜铸成卧虎状,从中间一分为二,虎的左、右颈背各有不异的错金篆书铭文:“甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵。”

因而,几千年来汗青上只要偷虎符的记载,却从未传闻过仿造虎符的。那也是因为仿造的成本太高,再就是无法仿造出哪怕九成类似的虎符来。前人并没有我们想的那么笨。

其实也有网友说了,那个虎符啊其实其实不必然有用,其实更多的时候仍是得看人的,虎符更多的时候只是信物罢了。

特殊声明:以上内容(若有图片或视频亦包罗在内)都源自收集,版权回原做者所有,若有进犯您的原创版权或者图片、视频等版权权力请告知,我们将尽快删除相关内容。