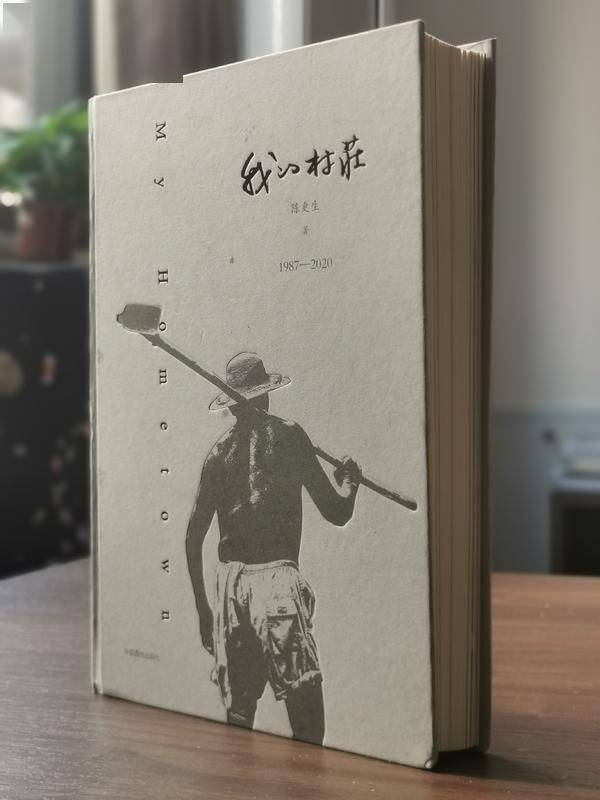

仰借你的村庄 安顿我的灵魂 论陈更生《我的村庄》

仰借你的村庄 安顿我的灵魂 论陈更生《我的村庄》

宋聚岭/文 陈更生/图

一、心中捧出的“村庄”

我相信几乎所有从村落里走出来的摄影人都想在本身的影像里如陈更生如许闪现他的村庄,也相信必然有许多报酬此做过许多的测验考试,但是,许是囿于我的视野抑或小我爱好的缘故,在我看到的同类和同样篇幅的做品中,只要陈更生《我的村庄》,给了我一种悬殊于任何人摄影做品的从未有过的感触感染。通读全书,似乎看见了一处曾经多年觅觅的心灵之家,看见了人生旅途上能够回往的标的目的。做者以实逼真切的赤子情怀,为我们营造了一个能够用来安顿灵魂的往处,把数十年萦绕于心中的乡愁凝铸成了我们共有的精神家园。他好像用一阵清风吹往了光阴洒落在心头的尘埃,让我们看清了那条全是坎坷、泥泞却永久无法割舍的来时路。

在我看来,用三十多年的光阴存眷一个村庄当然难能宝贵,但他能做到,或未来毕竟也会有人可以做到;用独立的影像语言,彰显独具的艺术风气,当然更不随便,却能够说那是对一位摄影家的一定要求,也是各人都必需做到的。所以,当我们翻开《我的村庄》,暂可没必要沉浸于那种平扑、新鲜的影像语言之中,暂可不往撩开时间的幔帐随做者走进那些旧日光阴,而是要起首找到两个字——“情怀”。有了那两个字,我们就有了翻开那个“村庄”的钥匙,我们就晓得陈更生的“村庄”不是用相机拍出来的,而是从心中捧出来的。

展开全文

良多年了,从那条泥泞巷子上走出来的陈更生,一台相机打全国,如愿以偿地成了省报的“超等记者”,同时也有了安居于省城的小家。而母亲的目光是永久扯不竭的风筝线,白叟家离不开的那处宅院和那座小村,成了陈更生数十年如一日的悬念。那位因勇于第一个冲进攸关存亡的突发新闻现场而闻名国内的“新闻摄影大咖”,无数次地回到村里,感应把村庄拍下来就是本身义不容辞的责任。在本身的村庄里面临乡亲长者,他按动一次快门,就像眨了一下眼睛那么敏捷。他太熟悉那村庄了,那里至今萦绕着他童年的笑声、少年的读书声和青年的歌声。他不但是可以喊得上所有人的名字,并且他的称唤中多半必需带有辈份的标识,好比“正爷”“升哥”“卓婶”“虎大大”等等,那是村里的端方,也是陈更生对本身村里人身份确实认。数十年的城市驰驱,他却没有走远。他不但是把村子拆在心里,并且连村里所有的亲邻以及所有亲邻的人生履历、家庭故事全数都拆在心里,那是他的行囊,也是维系他生命根脉的土壤。所以我说,陈更生拍摄本身的村庄,几乎不需要一般摄影者常说的那种构想和有些人常用的左右。他只需要默默地走在那些背影的后面,等着或者喊他们转过身来,以至间接聚焦了那背影,按下快门。他能准确地揣测到每一小我在看见镜头时的脸色,他晓得谁是浅笑,谁是木然,谁是骇怪,谁是哈哈大笑之后一个热情的拥抱,并且晓得那些脸色的启事,他是他们中的一员。那种拍摄者不需要任何构想,被摄者更没有丝毫戒备的创做形态,换了他人,几乎无法想象,而在陈更生,则是天然而然,本该如斯。

在画册的序言中,他如许说:“无论何时,我城市记得,阿谁坐落在豫北黄河滩区的原阳县官厂乡李庄村是我的家……我没办法割舍那份豪情,那份从我出生就陪伴着我的豪情……就像是盘在土壤里的树根,那么根深蒂固不成摆荡……我体内奔腾的血液素质从未更改,它绝对是阿谁村庄里地地道道的血液源泉。”那就是陈更生独有的村庄情怀,村庄里的一切都在他心里发酵而成了感情的替代物,所以他说:“那里是我的根脉所系——那里有我的长者乡亲、兄弟姐妹、童年伙伴,还有我心灵深处的田园街道,迷醒的炊烟袅袅,熟悉的大树池塘……”那些发自肺腑的感情表述,让我们清晰地看到,他完全不是以一位摄影家或者“超等记者”的身份在攫取某种猎奇性的画面,而只是一位从流落中回到家中的村里人。他的拍摄,也只是记者的职业习惯,是“不自觉地把镜头瞄准我的村庄”——且住,至少我小我是第一次看到有摄影家把本身的创做说成是“不自觉地”,必需说,那就是陈更生从独有的情怀所引领的创做体例的升华,恰是那种升华,才使他的做品有了独具的审美特征和艺术传染力。显然,“不自觉地把镜头瞄准我的村庄”,并非说他的创做完全处在一种下意识的形态,而是说他的拍摄并非从一起头就处于主动的或者说是明白的艺术创做活动中。根据他的说法喊做“只想用平实的视觉语言给后人留下点回忆的实在影像……告诉各人我的村庄和村里的人和事,让现象成为一种有过生命的语言,让那些在汗青霎时中展示过的画面,定格为永久的记忆。”那阐明他并非锐意要为“村庄”留下一份文献材料或者“自觉”地以“村庄”为素材停止大篇幅的艺术做品创做。他只是在本身觉得能够按下快门的时候按下了罢了,他所拍摄下的那些画面,其实是他心中早已储存下了的,拍下来是他的需要,并且是强烈的、小我化的需要。那条回村的巷子,那些冒着青烟的红薯窖,路边的那座土坯房,那些晚辈、平辈或晚辈的远亲近邻,那一草一木、一坑一洼,都是他根据在本身心中的容貌拍下来的。他不是演员,不需要酝酿情感然后再进进一个“村民”的角色,他就是村民;他不需要剧本和台词,那些被他放朝上进步景框的被摄者的人生故事,都早已与本身的故事融汇在一路,镶嵌在记忆的链条上。他的生命过程以至包罗他的拍摄自己,都是那个村庄在随时代前行的征途上演绎着的新鲜而生动的剧情。那种拍摄者与被摄者的水乳交融,及至把拍摄行为自己也融进被摄对象如今时空而获得的视觉效应,才是陈更生所独有的。同时才是我们要探觅和阐发的《我的村庄》独具的审美特征。

二、谁在用琵琶弹奏一曲东风破

当我们说要觅觅一部做品的审美特征,就阐明现实上我们有可能已经把那做品看做一件艺术品停止解读。那不只因为美学的研究次要对象是艺术,并且正如我们前文中所谈及,《我的村庄》是一部缘起于感情表达需要,并实现了以情动听、以情获得审美主体承认的做品——那是界定其拍摄为艺术活动和功效为艺术品的次要标记。但在那里,我们却碰着了一个极大的问题。通看全本图片,我们看到的都是以各人常说的“报导摄影”的手法拍摄,似乎从不锐意地逃求被我们称做摄影艺术手法的光影效果、色彩改变、画面构成等等,也绝不根据本身的需要改动被摄者的安适形态。那么,放弃了那些习用的手法以至放弃了那些一般性的赏识习惯,如许的摄影行为也能够喊做“艺术活动”吗?

那里起首要说的是,谜底是必定的。因为手法和赏识习惯其实不能决定摄影行为以及成果自己(做品)的艺术或者非艺术属性。固然被做者说成是“留下点回忆的实在影像”和“定格为永久的记忆”的活动,能够是艺术的创做,也能够长短艺术的图像材料留存。而按照我们的一般体味,艺术与非艺术活动的区分,次要在于做品中感情的表达和精神内涵的程度。但是,《我的村庄》看起来也太像我们常见的报导摄影了,以致于我们不克不及一句话说清做者是在用弹花弓做一件厚实的棉被套,仍是在用琵琶弹奏一曲东风破。

正如我们赏识王献之的《鸭头丸帖》,其文字内容的适用价值,不外相当于现代人用手机给伴侣回复的一条短信。而其章法的疏朗飘逸,运笔的遒劲灵动,用墨的枯润适当,令后世历朝历代的赏识者,得到了说不完道不尽的艺术享受。那就是说我们在做品中获得的美感,显然不是那十五个字的内容,而是来自赏识主体的精神层面的审美兴趣、审美体味。毋庸讳言,在完全不懂书法艺术赏识的人眼里,《鸭头丸帖》是不具有审美价值的。同理,《我的村庄》在拍摄中利用了那些赏识者十分熟悉的视觉符号,巧妙地拆往了创做主体和赏识主体之间的藩篱。做者以看似“不经意”以至是“不自觉”拍摄,把我们也带进到了曾经的生活场景之中,恰如其分地契合了我们过往生活中沉淀下来的审美体味和审美兴趣,使我们也如做者一同成为他们的村里人。那就是卷首语中所说的“《我的村庄》\也是你的村庄”。也正如做者在媒介中所说:“逃溯几乎每一个中国人的身世,其实都是来自某一个村庄。也许不是那一代,而是上一代,上上一代,你的祖辈,都曾经挈着两条泥腿,在村头的田间耕作,那是我们每小我走出来的处所。”五千多年的农耕文明,不只给我们所有人的表面特征都打上了“村里人”的印记,并且也在我们心灵上刻下对村落的眷恋,由此才有了在赏识《我的村庄》时,似乎是我们在拍摄,同时又似乎被摄者就是我们那种奇异感触感染。恰是做者依仗娴熟的报导摄影手法,强化了影像效果的随情、随心和随意,为我们创造了灵魂深处产生共喊的可能。至于那些照片中的人的详细身份,或者那座土坯房以及矮墙、小树林事实是谁家的,其实也与《鸭头丸帖》中文字的内容一样,在我们的审美过程中,是不重要的。照片的实证性也只是对被拍摄的那些乡亲有用,包罗那些详实的文字材料,其实都是在加强做品的逼真感,并只是通过那种逼真感与赏识相关。由此足以证明,陈更生抱的是琵琶而不是弹花弓,他弹的是“东风破”而不是棉被套。《我的村庄》从创做的缘起到创做过程,从做品的完成,再到成为赏识者面前的审美客体参与审美的互动,都是艺术的目标或行为。当然,那里并非说非艺术的摄影就是用弹花弓网被套,并且也绝不贬义地对待那些生活行为,只是以此表白其为与艺术行为的区别罢了。却是用琵琶弹奏一曲东风破的比方,在那里觉得颇为妥帖,不但弹琵琶自己就是艺术行为,并且时髦歌词做家利用的“东风破”一词,早已被揉进“乡愁”的含义,成为我们思乡感情表达的一种指代。

所以,解读《我的村庄》万万不成因其在拍摄中利用了报导摄影的手法而背离了艺术赏识的体例,不要忘记了每一幅照片都与我们有着感情的联系关系,不要漠视了做者在精神构建方面所做出的浩荡勤奋和已经获得的卓著成就。关于那些看起来随意性很强,似乎随手拈来的画面,记得史蒂芬·桑德海姆一句话就行了,“更好的艺术看上往老是毫不吃力的”(转引自《艺术让人成为人》8页)。

三、村庄,一个仍是两个?

当我们弄清了陈更生是从心中捧出《我的村庄》和用艺术的体例表达了他心中浓重的乡愁,现实上就碰着了一个摄影理论研究经常存在也经常被回避的一个问题,即:陈更生在画册里所闪现的“村庄”与“坐落在豫北黄河滩区的原阳县官厂乡的李村落”就是统一个村庄吗?答复那问题会呈现一种语言上的困顿,因为摄影艺术创做在语言素材利用的客看性方面,与任何艺术形式都不不异。根据本雅明的说法是“机械复造”,那是在摄影术呈现之前的任何艺术形式都未曾碰着过的问题。不克不及说是,因为《我的村庄》是一本做品集,而李村落是现实中的村庄。即便只是指代也是同样,因为镜头所抉择的任何时间和空间,都大量照顾了拍摄者的主看企图;也不克不及说不是,因为画册里的那些画面都是来自于李村落的实拍,绝无虚构或者替代的成分。如许,我们现实上就因为表述体例上的缺憾而陷进进退维谷的窘境。但是,假设把问题换成:我们拍摄的做品中的画面,和那个做品创做时所面临的被摄对象是统一个物体吗?如许就简单多了,并且理论上也有确定的谜底:任何影像都不克不及切当地指认现实中的事物,影像是与现实平行存在的另一种新的事物。也就是说,我们在拍摄时是以现实中的人或物,做为凭仗或根据,重建了一个新的语言系统,藉以表达感情、情感以及审美抱负的闪现。如许我们就已经晓得原阳县的阿谁李村落和陈更生所著《我的村庄》,一个是现实的村庄,另一个是艺术的村庄。两个村庄之间由摄影艺术创造的特殊联络,使它们配合构成了得以安顿我们灵魂的精神家园。而那种联络,恰是成立在关于“机械复造”的巧妙运用带来的实证性根底之上。赏识者基于那种实证性把影像中的村庄,与现实中的村庄等同对待,在心中生发出与做者同样的乡愁和类似于做者那样的远亲近邻之情。那就是苏珊·朗格所说的“艺术表示的是艺术家体验到的人类普及感情(拜见《感情与形式》导言)”。在陈更生的做品中,更为特殊的,是赏识者所看到的被摄者或被摄物体的脸色或形态,是面临陈更生如许的同村人拍摄者才有的。从审美主体的角度来看就是说,每一位赏识到《我的村庄》人,都能够以同村人的特殊身份,而不是以以往我们看到的那些“扫村”拍摄者的外人身份来看看那些做品了。并且我们在“艺术的村庄”里看到的,也恰是那些乡邻或物体闪现给同村人的形态。做者也曾重视到那一点,他说:“当我以一个同村人,一个家人的身份把镜头瞄准村里所有人的时候,他们没有戒备,没有躲闪或回绝,我能够尽情静心地往捕获他们的超卓霎时。”而在我看来,更重要的是在于“没有戒备,没有躲闪或回绝”之后,做者留在取景框里的那些“超卓霎时”是处于安适形态的被摄者。他们的笑,不是在有人喊“茄子”之后的笑,他们的惊异或木然,也不是在任何人干涉之后有意做出来的。拍摄者和被摄者之间的交换,完满是本身人之间的生活形态,拍摄和被拍也是他们配合的生活部门,而且完全不像过往常见的那种“偷拍”体例那样存在伦理问题上的争议。我们至今还没有既定的理论或看点定义那种现象,没有人可以说清那种从生活中的感情到为艺术表示内容的转化机造。但是,《我的村庄》显然已经实现了那种应该被称为“艺术化的过程”。那就是前文中所说的我们要觅觅的《我的村庄》摄影创做体例的升华,认定了那一点,我们才气准确掌握陈更生做品的实正价值,将其与浩如烟海的“扫村”影像区分隔来。

四、从没有路的处所踏出一条路来

如今我们末于能够回过甚再来看看《我的村落》事实有多么超卓了。必需认可前文中那些令人感应饶舌的讨论,有借陈更生做品的胜利强调本身摄影看的嫌疑,同时也必需阐明那就是笔者的立场。摄影就是一种手段、一种体例,当你是用那手段处置与精神构建相关的感情表达、表示,而且到达了应有的境域,那么你的摄影就是艺术形式的一个品种。反之,假设与感情和精神无关,你的摄影就与艺术无关。再者,假设没有前文中那些厌恶的饶舌,我只是自说自话地认定陈更生创始了一条属于他本身的路,说《我的村庄》就是一件罕见的艺术品,你会附和吗?而如今,我们只需要说说那些影像有多么超卓,你就可以以本身的解读认定其艺术价值了。

陈更生把整部做品分为六个部门,第一部门《村庄》能够看做整体艺术表示的布景。初看起来有点类似于姜健先生的《场景》系列,但是比照一下就能够发现他们之间的浩荡差别。《场景》的艺术表示,以静为要,他以特殊的外型手段使画面静到赏识者觉得似乎有人影来往,让画面活起来。现实中存在着的村庄、门户、小景,被姜健拍成了本身记忆中的样子,实现了他特殊的以静求动的效果。而陈更生的《村庄》则留下了小院、门户、土路、院墙完满是在本身面前的形态,让赏识者几乎能够聆听到拍摄者的脚步声。姜健让人觉得《场景》很远、很远,用间隔产生美;陈更生让人觉得《村庄》很近、很近,用逼真产生美。几乎同样的小院、门户、家当,姜健以唤起深深思念的静谧取胜,陈更生则以感触感染得到的活力取胜。事实上,《村庄》在展开艺术表示宽广布景的同时,也奠基了影像语言风气的根本风格:以平视求平实,以逼真见实情,并以此风气贯串全书。

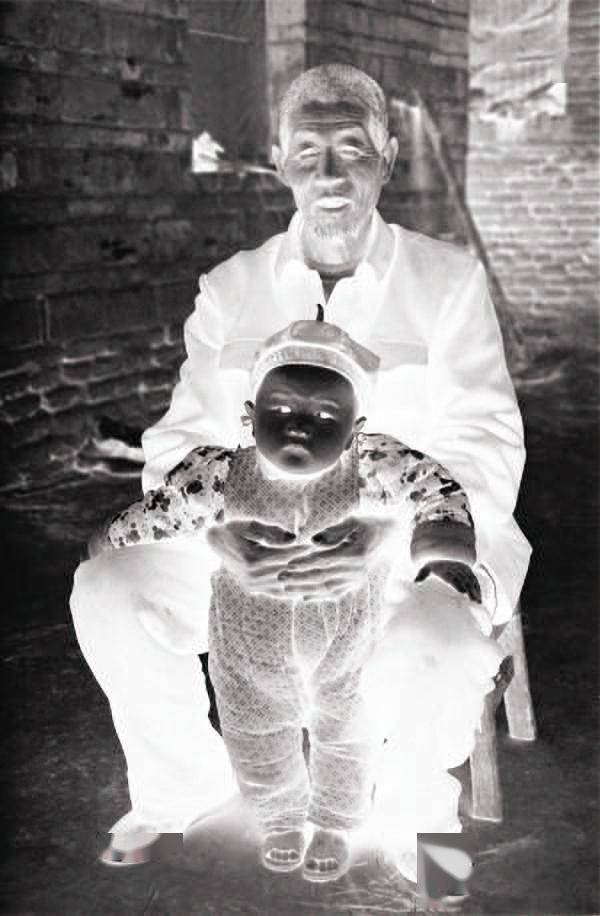

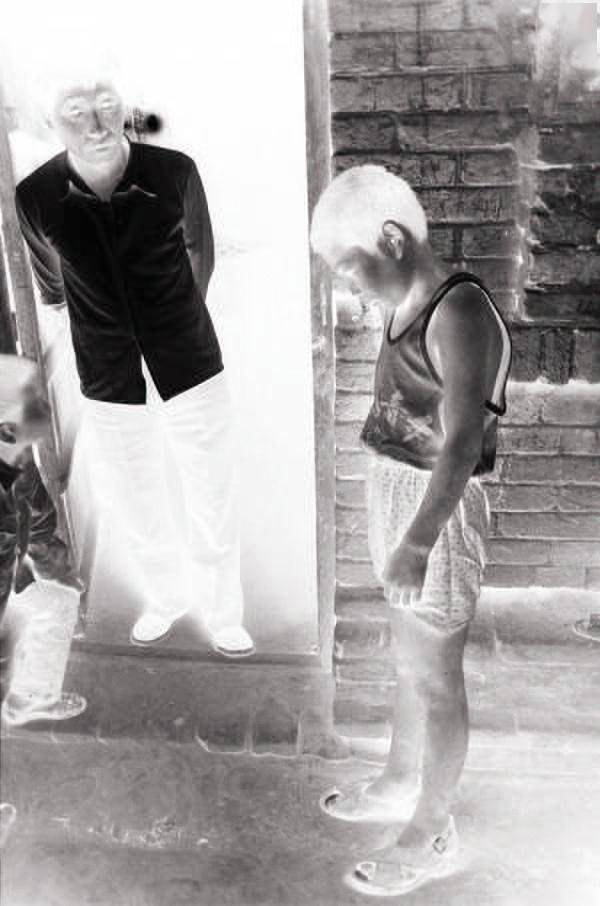

第二、三部门《乡亲》和《劳做》是全书的中心,也是最能表现做者用情专心的部门。《乡亲》在形式上特殊接近时下时髦的那种“面目面貌照”,但是细看来几乎能够说任何人的“面目面貌照”都与之无法相比。没有锐意的情况抉择,没有锐意的用光陈迹,没有锐意的构图形式,做者按下快门的阿谁霎时,就是他碰着被摄者的阿谁霎时。所有被摄对象都是正在本身的时空里照旧生活着,空间在改变,时间在前行,没有因为拍摄者的快门按动而有丝毫的停顿。做者操纵他独有的优势,让我们看到了一个村庄于实正的安适形态中的那种新鲜、生动。你看“卓婶”把麻将搓得乱蹦时的沉着,你看残疾的“社钮叔”抽烟时目光里的自信,你看“天柱叔”蹲在自家门前时的自得,你看“刘世杰奶奶”和“刘福大大”被岁月镌刻在笑脸里的慈祥,你看“铁钮叔”睡在麦秸垛边的那种温馨,你看“连三儿叔”那种与生俱来的谦虚……那些安适形态中的脸色,恰是我们感应能够把本身的灵魂安顿于此的重要元素。相信你必然能品尝出,那是“外人”看不到也拍不到的,因为那些脸色不是“做”出来的,而是他们生活、生命原来的样子,他们天天都是如许。你把“外人”扫村猎取的影像拿过来停止一番比力,就能够明显察觉到,那些“戒备”“躲闪”和“回绝”,使他们的脸色里失往了如许的“逼真”,猎取的镜头已是从现实生活中抽取出来的时空,任何“外人”些微的干涉,都一定在抽取过程中留下无法磨灭的陈迹。

秋收季节,农人赶着牲口拉石磙碾场。1993年10月1日摄

《劳做》部门看起来做者似乎有意笔录了村里一些常见的消费体例,但他同样得益于身份和那种“随情、随心、随意”的创做立场,使我们明大白白地看到了若干年来中原村落实在的消费场景,并且也实逼真切感触感染到村民们实在的生命过程。从那个部门中我们能够看到,拍摄者似乎其实不太在意对霎时的截取,而是把功夫、身手用于空间的抉择,即画面的四条边的运用上。在那里,时间截取不是决定性的,空间剪裁才是决定性的。他让我们看到的不是“事务的典型霎时”,是“生活的庸常霎时”,而恰是那种“庸常”带给了我们强烈的实在感。摄影人经常喜好用所谓“典型霎时”,来代表具有必然时间长度的事务,而陈更生则以被摄对象与所在空间的关系,在画面中灌注本身的感情。就是说,在讲述事务和感情表示两者之间,陈更生抉择的是后者。加之边框的放置巧妙到刚好契合我们的视觉体味,让赏识者似乎能够漠视边框的存在,使画面与实在、艺术与现实,在我们心中交错起来,审美心理学中所说的“移情感化”由此而生。在创做心态方面,还有一点与大多“扫村”做品差别的是,《劳做》部门中,看不到“外人”镜头中那些面临艰苦劳做的乡间人的同情、嫌忌、嘲笑等等,也没有那种相关“正负能量”的牵强颂扬、赞誉等等。做者所说的那种“不自觉”的拍摄,使之实正摈斥了所有不恰当的概念,由实在生活场景的再现,进进到了感情表示的境域,引领我们把烈日下光着脊梁的劳做者看做了本身或本身的亲人。

过年是中国人日常生活中一等一的大事,出格在农村,它使普通的生命有了一种节拍感。所以画册中设置了《过年》部门,不只显得很有需要,并且也能让我们感触感染到李庄村人的生命节拍。陈更生把过年看做李庄村人的狂欢、中原农人的狂欢、中国人的狂欢,展现了他关于那种生命节拍感的垂青。他重视到了那是一种重要的仪式,但他却没有根据仪式的法式笔录李庄村的过年,而是把乡亲们过年时情感做为表示的次要对象:平和、欢乐、团聚,以及形形色色的走亲访友、眉飞色舞。做者陆续以随意拍摄的体例,若无其事地展示了李庄村人物量生活和精神面孔发作的浩荡改变,让我们觉得到他也完全置身于那眉飞色舞之中。那阐明他觅觅和表示的都是情感,而不是仪式自己,他要衬着的是喜庆,是生命前行的实在形态,而不是关于年的某种概念。他要用年的喜庆强化村庄的可回宿感,而不是把村落看做必欲脱节的牵绊。所以他才在年后分开村庄时,“把车窗全数翻开,灌满故土的味道,要把那种混合着鞭炮味、肉味、饺子味、酒味、香烟味、猪圈味,那些销魂的故土味道带回郑州。”过年,让陈更生的恋乡情结在艺术表示上到达顶峰,通过《过年》,他也把那些味道镶嵌进了影像里,毫无所惧地撩拨着我们的思乡之情。

《童年》和《日子》是画册的最初两个部门。关于村庄来说,童年象征的是期看,日子展示的是长远。在《童年》中,陈更生几乎不断是在觅觅本身年少时的身影,而在《日子》里,他则是在不寒而栗地齐截个圆,要把不尽的乡愁安顿在此中。所以他在全书的结语中说:“上年纪了,乡愁在记忆里越来越清晰,怎么也赶不回老家,它老是跟在我们死后在都会里游荡,一不留心,就会牵引着我们的灵魂重回故乡。思念的情感溢满胸膛,妈妈在阿谁不起眼的农家小院门口看眼欲穿。回家!勇敢不移。”从《童年》到《日子》,一个村庄从古老文明的深处走来,也将渐渐没进现代文明的深处。改变是常态的和永久的,但必然也有什么工具是稳定的,譬如我们在漫长的农耕文明时代积淀下来的耕读传家风俗中对家族昌隆的期看,譬如亲邻交往中辈份提醒展现的族群意识和宗法看念等等。当过快的开展改变使我们的心灵遭到某种损害之时,那些仍然存放在“家”中的稳定的工具,就能够拿来修复我们受伤的灵魂,使我们的精神得以重生。所以“期看”和“日子”看起来平平经常,却会因其逼真,被我们每一小我珍躲在心的最深处。“期看”在那光阴中不竭地萌生、长大,“日子”也在光阴中无尽地延续、远行。而做为个别生命的我们,灵魂的回宿固然肯定不是萧条、破败或战乱、饥馑,但它也未必就是富贵、豪奢或物欲横流。灵魂的家园不是物量前提所可以决定的,它要搀扶帮助我们实现精神的圆满,让有限生命放射永久的光线。

人们常把艺术家称为灵魂的建筑者,那也许只是一种美妙的愿看,根据时下时髦的看念,我们或者没必要对处置任何职业的人停止道德绑架。但是,摈斥关于豪奢生活的逃求,崇尚精神的圆满,多一些末极关心,老是不错的人生抉择。详细到每一位当下的摄影人而言,陈更生是一个重要的启迪:像他回到本身的村庄里那样回到属于本身的情况里往吧,只要在那里你才气够如鱼得水,才气够实正把你的摄影创做融进你和长者乡亲配合的生命过程之中,才气站在时代的造高点上,按下快门,捧出心中珍躲的“家”。路虽困难,正如鲁迅先生所说,要“从没有路的处所踏出一条路来”。从陈更生《我的村庄》中,我们看到,固然回家的路很远,但他却早已认定了阿谁标的目的,与他比拟较,大多的人照旧在迷惘之中。所以,可以仰借他的村庄,安顿本身的灵魂,亦为人生幸事。因而我认为,摄影人切不成小瞧了摄影成为艺术的需要性,亦不成把创做随便说成是“玩艺术”。实正的艺术家需要有大伶俐,讲大道德,需要踏着荆棘勇猛前行,为本身,也为许许多多逃求精神圆满的人。

从艺术学的角度解读一部摄影专著是困难的,我们不只较少那种解读,以至如许大部头的专题摄影著做也还不良多见。时下时髦的评论,多是从社会学角度的价值考量,我认为那对做为艺术品的评论对象来说是不敷公允的,因而测验考试着用本身的体例对《我的村庄》停止粗浅的解读。但就本文而言,也只能算做假定本身是站在了艺术学的立场上,因为我原来就是理论方面的外行人,疏陋在所不免。以此,要特殊感激陈更生先生的相信,他在得到样书后,第一时间就拿给我看,并约撰文。我自知难以胜任,却没有推诿,只因确实被他的做品感动了,值此谨以此文向陈更生先生热诚致敬。