栾保群|日本有几中国魔鬼(三)

山精

山精的情状与水虎一样,配角是中国的魔鬼,图中文字节自《永嘉郡记》,原文为:“安国县有山鬼,形体如人而一脚,才长一尺许。好噉盐,伐木人盐辄偷将往。不甚畏人,人亦不敢犯,犯之即倒霉也。喜于山涧中取石蟹。同伐木人眠息,便十十五五,出就火边跂石炙噉之。” (见《承平御览》卷九百四十二引)请重视,《永嘉郡记》的原文是“山鬼”而不是“山精”,但图中的形象及情节则与原文甚合。《魔鬼大全》里收有“山精”,摘用了鸟山的图和文字。另有“山鬼”一则,写的只是一个民间故事,并没有对“山鬼”有所介绍。

那里值得重视的是,中国的山鬼是一足的,而日本山林中的魔鬼里山鬼、山爷、山父、山男等也都是一足的,并且不只一足,仍是独眼。柳田国男称那一类魔鬼为“一足神”,为多地山民所崇敬。柳田氏还提到甲斐那里有一个村庄祭奠着一个一足鬼的石像,上面用了中国山神“夔”做为“雅称”。但那与中国的“如龙,一足”的“夔”毫无关系,不外是“少了一条腿的狛犬”,只能引起常识者的发笑。——那个事例能够看出一足山鬼在日本民间的野保存在,但公众也期看为它们获得一个更正规些的神名,成果就是从远远的中国移植了。

鸟山石燕固然画了《永嘉郡记》中的山鬼,而且在丹青中详尽地描画了那山鬼的形态和故事,而那些都不是日本一足鬼所有,可见他丝毫没有把它当成日本魔鬼的意思。

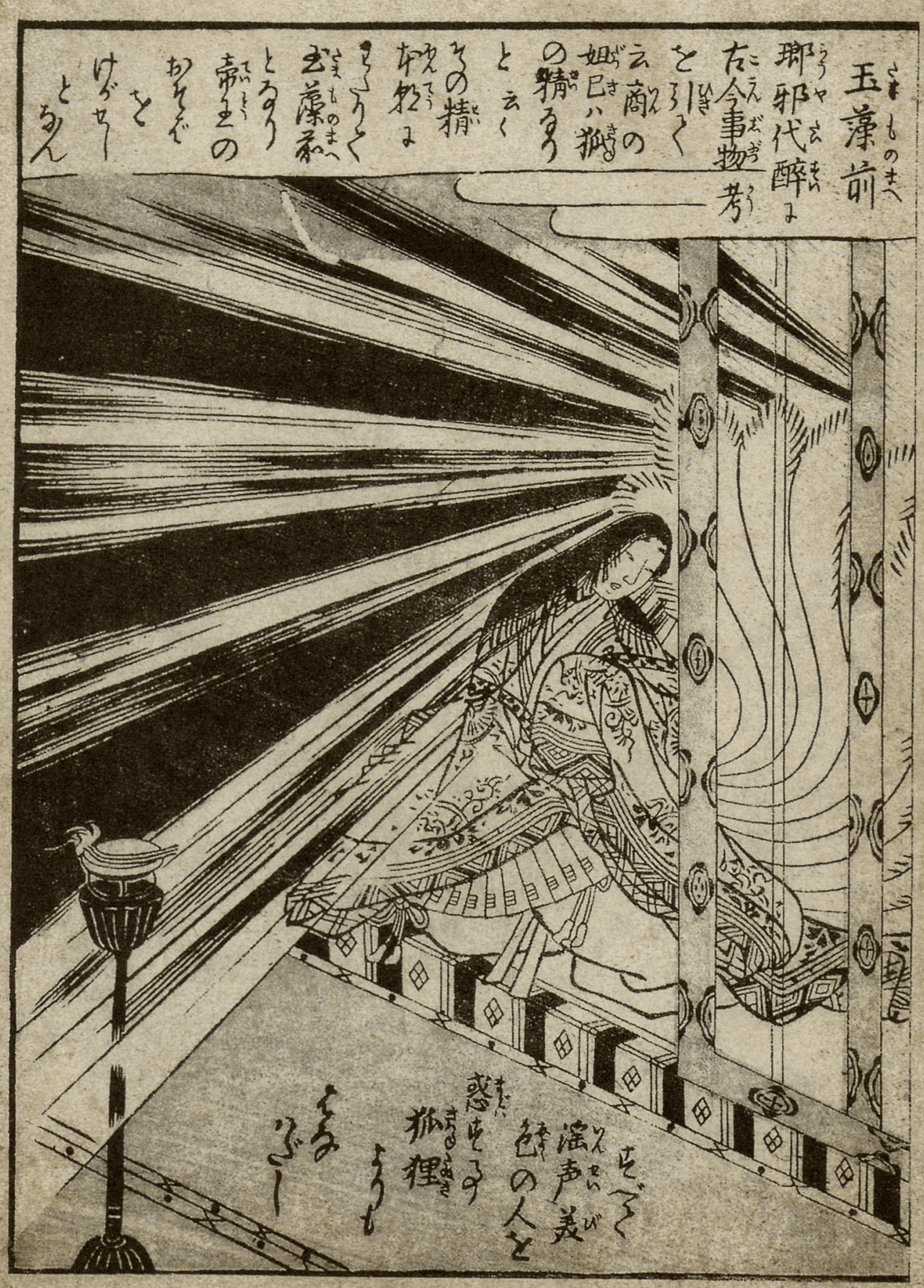

玉藻前(九尾狐)

展开全文

很久很久以前,六合初开,世间一片混沌,一团上升的阴气聚集到了一路,变幻成了一只妖狐。履历了漫长的岁月后,妖狐拥有了不死之身,它全身长着金毛,长长的尾巴分红了九股。人们将其称做“金毛九尾狐”。在中国的商朝,九尾狐变幻成一个绝世美女,魅惑商纣王,做尽坏事。周武王兴兵推翻了商纣王。之后,妖狐往了印度,化身为摩竭佗国斑太子的王妃华阳天,惑乱朝政。后来,九尾狐变幻成少女,搭上了从中国返回日本的遣唐使吉备实备的船。到了日本后,它化为弃婴,被一名武士收养。因为天资聪颖、美貌绝伦,不久便进了宫。九尾狐自称玉藻前,诡计接近天皇,被闻名的阴阳师安倍泰成识破。实面目被曝光后,它变回原形,飞到天上逃走。泰成操纵神镜的魔力,将它击落在那须(栃木县内)萧条的原野上。九尾狐被赶来的戎行包抄,最末被除掉。据传,它的尸体化为了“杀生石”。杀生石会释放硫化氢和二氧化碳等气体,至今仍危害着人类和动物的平安。

以上摘自《魔鬼大全》对“九尾狐”的介绍,只要略动脑筋就晓得,那故事是典型的倒叙或倒编汗青式的“甩锅”。日本的那个玉藻前也和中国商朝时的妲己一样,是个虚虚实实的传说中的人物,但她的时代即鸟羽天皇在位的十二世纪,要比中国的商代晚了差不多两千年。虽然她是传说中的人物,但她是日本本土所产则是稳定的事实。而商朝的妲己,在脑袋被割下来之后若何能跑到印度再东渡日本,那故事可能中国没有一小我晓得是怎么回事。它不外是日本江户时代的功德之徒借用《封神演义》编了个故事,为玉藻前做了个“前传”。说编那故事的人是把妖狐“甩锅”,其实是不确的,他可能并没有什么歹意,也不外是夸耀一下本身的博学,趁便用文明上国的故事为本身的“名妖”贴贴金罢了。但也正如中国人不会读了《说岳全传》就实的认为岳鹏举是印度的大鹏金翅鸟转世一样,日本人也不是傻子,他们也同样不会相信玉藻前就是妲己的变形。既然是先有了玉藻前然后才有的九尾狐妲己的附会,那么怎么也不克不及说玉藻前是中国传过往的魔鬼了吧。

阴摩罗鬼

我曾写过一篇《避煞之谜》,专聊我国的丧俗中的避煞,此中天然要谈到煞神或称煞鬼那种工具。阴摩罗鬼就是对煞鬼的一个特殊称唤。鸟山石燕的阐明文字是中国南宋人廉布《清尊录》中一段故事的节略,让我把原书全文译介如下:

郑州进士崔嗣复到京城(汴梁)往参与选官,在距京城一舍之地时,住宿在一座寺庙的法堂上。刚进睡,忽听有叱逐本身的声音。嗣复惊起一看,见一物如鹤,色苍黑,两目炯炯如灯,鼓翅大唤,其声甚厉。嗣复赶忙皇皇然下堂,避至庑廊下,那怪鸟方不再叱喊。次日嗣复把此事对寺僧说了,寺僧说:“本寺一贯没有此怪,只是几天前有人把放有死人的灵榇厝置于法堂之上,大约是因而之故吧。”嗣复到国都之后,又对京师大刹开宝寺的一个僧人说起此事。僧人道:“躲经中对此有记载,此怪为新死尸气所变,名喊阴摩罗鬼。”(原文见宛委山堂本《说郛》卷三十四上)

与唐代大量动辄食人裂尸的煞鬼故事比拟,《清尊录》那故事远不算恐惧,但它自有其可取之处。其一,开宝寺僧指出煞鬼为尸气所化,见地颇为高明。其二,阴摩罗鬼驱逐客人下堂,看似凶厉,其实是庇护客人不被尸气所中,如许的煞鬼过往是没有的。其三,开宝寺僧又为煞鬼创造了一个详细的称唤。古代煞鬼故事虽多,但很少有详细的称呼,一律是煞、殃、眚、煞鬼、煞神之类的泛称,曲到唐代才呈现了一个“罗刹魅” (见张鷟《朝野佥载》),也易与恶鬼“罗刹”相混。而“阴摩罗鬼”却要新颖多了。但也要做一点阐明。僧人说阴摩罗鬼见于躲经,固然晓得没有人往查,但他实不是打诳语。如今《大躲经》能够检索,在《俍亭僧人阅经十二种》的《涅盘末后句》中就有如下一段:“拘尸那城阿耨达池,深一尺,阔一丈。东门西门,南门北门,灵棺自举,阴摩罗鬼惑乱于人,不消少见多怪。”那里的阴摩罗鬼让墓里的棺材都主动离地而起,似是夜叉恶鬼之类,和中国的煞鬼不像是一回事。并且印度次大陆的丧葬风俗与中国大异,有没有煞鬼的传说都成问题。所以我们只能说中国的煞鬼从此有了个新名号,却不克不及说那煞鬼和印度的“阴摩罗鬼”有什么血缘关系。

鸟山石燕所绘的阴摩罗鬼很是超卓,特殊是除了云南神马之外,中国至今没有见到煞神的玉照,故而尤为可珍。但鸟山氏所画此鬼,完满是根据中国传说,独一稍有日本特色的是布景,即寺院法堂内灵榇前的供物。所以此图之阴摩罗鬼是中国的而非日本的。但据水木茂《魔鬼大全》中对阴摩罗鬼的讲解,此鬼也曾日本化:

《承平百物语》中记载了如许一个故事:山城国(今日本京都府)的西京住着一个喊宅兵卫的人。一个炎天的晚上,他在寺院里碰着了阴摩罗鬼。其时,宅兵卫正在寺院的走廊里打瞌睡,突然听到有个声音在喊本身的名字:“宅兵卫,宅兵卫……”他食了一惊,睁开眼睛,只见一只形似鹭鸶,通体发黑,目光如电,喊声像人的鸟,正拍打着同党。宅兵卫仓猝分开了那里。他将此事告诉了寺里的长老。长老说:“比来有一些尸体被暂时安设在寺里,恐怕就是那些尸体的原因吧。《躲经》里说,新的尸体的尸气会化成阴摩罗鬼。”

很明显,《承平百物语》把《清尊录》的故事做了一些革新,人名、地名都换成日本的,故事也就成了日本的了。那些认为日本的魔鬼来自于中国的伴侣,似乎能够将此做为一个证据。但我只看到了日本引进的是一个魔鬼故事,固然换成日本的布景,却没有让那魔鬼成为日本人的魔鬼。假设说日本的魔鬼中有了阴摩罗鬼,最少也应该再有一两个本土故事才行。但那其实是很难做到的。因为中国的阴摩罗鬼有它借以产生的民俗和崇奉。煞鬼为大鸟之说,最晚在中国汉代就已经呈现,曲到清代,煞鬼故事缕缕不停,就是因为中国的丧俗不断延续稳定,长时间的停柩不葬,尸气侵人,就需要人们用避煞的迷信丧俗让人免为尸气所中。日本假设没有如许的风俗,就没有产生煞鬼的社会根底。所以只靠引进一个故事,是不会随便生出一个魔鬼的。

我的观点是,日本民间没有实正的拥有阴摩罗鬼那个魔鬼。

魍魉

那又是一个拼集起来的魔鬼。名是“魍魉”,图是“弗述”,文字是“罔象”,仍然是一个名不符实的怪物。

让我们先看图,图中是一个怪物,把新死不久的尸首从墓中挈出来,然后抱着脑袋啃。那不是魍魉。食死人尸体的墓中怪物有两种,一名罔象,好食死人之肝,一名弗述,好食死人之脑。

依此说,图中应是弗述了。宋人邢凯在《坦斋通编》中也说:“梁任昉曰:‘地中有兽,名弗述,好食亡者脑,畏柏而不畏铜铁。’”也就是此说最早见于南朝梁任昉的《述异记》。但鸟山石燕画的是啃脑袋,可是阐明文字中却说“好食死人之肝”。但好食死人之肝的也不是魍魉,而是罔象。罔象与魍魉字形和读音有些类似,但却不是一种工具。晋干宝《搜神记》卷十二引《夏鼎志》:“罔象,如三岁儿。赤目,黑色,大耳,长臂,赤爪。索缚则可得食。”鸟山的阐明恰是此物,只是省略了最初一句。

所以鸟山图中的阐明写的不是魍魉,而是罔象。那么魍魉应该是什么工具呢?

“魍魉”有时可与“罔两”(不是罔象)相通,如《春秋左氏传》宣公三年:“故民进川泽山林,不逢不若。螭魅罔两,莫能逢之。”如今就通写成“魑魅魍魉”。罔两那怪物有几种说法,一是水神,当然也能够说成是水怪。二是木石之怪,也被人看做山精之属,勤学人的声音说话以迷惘人。那两种罔两无妨也能够做为魍魉来看,但魍魉还有一种晚近的说法,与罔两无干,那就是“大鬼”,但此说只见于明清两代,姑且不往管它了。无论是水怪仍是木石之怪,显然与图及图中的阐明都没有关系,所以我说鸟山石燕画的魍魉是个拼集之物。

那么日本有没有魍魉那魔鬼呢,据水木茂说是有的,请看他的介绍:

据樱井德太郎所著的《魍魉崇奉的根底》记载,在土佐地域(今日本高知县),人们将那些寿终正寝的人称做“不料死者”。不料死者的灵会将在世的伴侣或熟人引向灭亡。因为如许做会提拔灵的地位,因而,那些不料死者的灵会乘隙诱惑人往死。别的,还有与不料死者“御次”有关的传说。“御次婆”被洪水冲走后溺水而死,尸体被发现后,她起头在家中做祟。家人请来神职人员做法祈求时,她的灵魂呈现了,说:“我就是御次婆。假设不厚葬我,我就世代做祟。”于是,人们将老太太的死灵做为魍魉祭奠,热诚供养,死灵就消逝了。

本来日本的魔鬼原来喊“御次”,后来把那个妖物供奉起来,又给了它一个进口名称“魍魉”,从而抬高了它的身份,就不再和人拆台了。诸公试看,那个冒名“魍魉”和中国的魍魉、罔象仍是弗述,可有一丝一毫的关系?

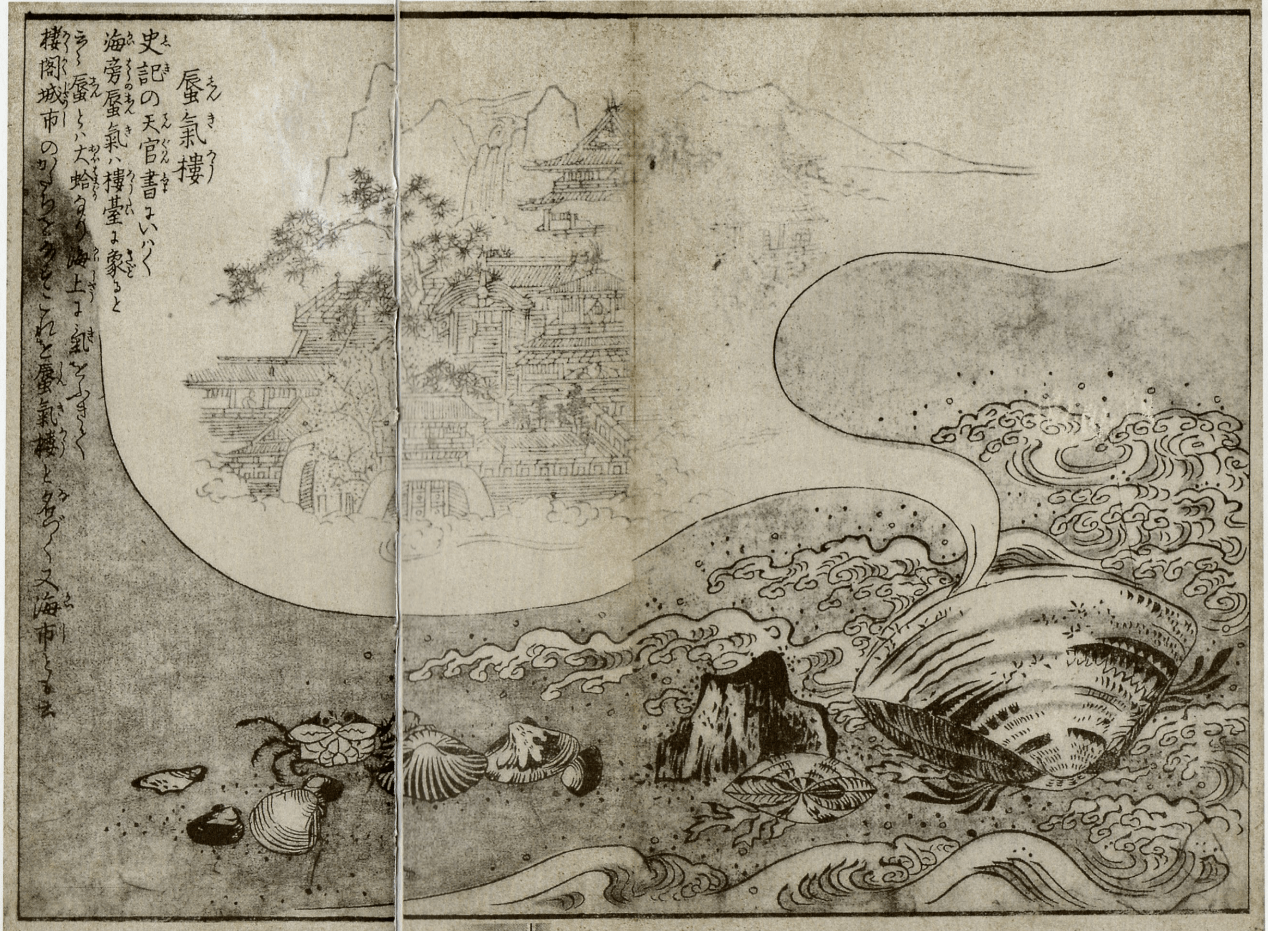

蜃气楼

图中的文字引自《史记·天官书》,云“海旁蜃气象楼台”(其下省略未引的一句是“广野气成宫阙”)。蜃为巨蚌,《月令》“雉进大水为蜃”,注“大蛤曰蜃”者便是。据云其吐气能成楼阁城市,故称“蜃气楼台”,简称“蜃楼”。“蜃气楼”即“蜃气楼台”,如今看来是一种天然现象,就是在古代也只是看做一种少见的奇异现象。此现象在别处未必没有,但以山东登州最为闻名,恰是因为此地的“海旁蜃气象楼台”,所以战国时才有了海上蓬莱仙山的传说,惹动了秦皇、汉武“千万岁”的大志,成果成了方士的玩物。其实方士到海上转几圈,心里也大白那仙山楼阁也不外是蜃气捣蛋,转瞬就会消逝,没有人认为那是实的楼阁城市,更不消说是实的仙人所居的神山了。既是现象,那就顶多只能说是“异象”,却不克不及说是魔鬼。当然日本的“魔鬼”概念与我们的差别,他们中的有些人是把奇异现象也称之为魔鬼的,好比“鬼屋”。

但既然是中国发作的“现象”,就是传到日本,也不会酿成日本的“现象”。而假设日本原来就存在此类现象呢?我记得在江户川乱步的某篇小说中,提到过在日本一个喊鱼津的海边上看海市蜃楼的事,并且那处所和中国的登州蓬莱一样,是专门试试看看海市蜃楼的胜地,以至碰上的机遇比蓬莱还多一些。如斯说来,鸟山氏画的蜃气楼,顶多就是用中国的“蜃气”之说来为日本的异象做一种神话般的阐明,却不克不及说鱼津的海市是从中国蓬莱传过往的。此理应不费解,所以蜃气楼也不在“百分之七十”之列。

烛阴

《山海经·海外北经》:“钟山之神,名曰烛阴。(视为昼,瞑为夜,吹为冬,唤为夏,不饮不食不息,息为风。)身长千里。其为物人面蛇身,赤色,居钟山下。”此烛阴在《大荒北经》做“烛龙”。所以鸟山石燕在阐明中改做“人面龙身”,也自有根据。后面提到“北海之地”,是因为烛阴生于东北至西北之海外,称为“北海之地”也未尝不成。如许一来,烛阴所生之处尚在中国之外,与日本就更扯不到一路,鸟山不外向日本介绍了一个中国神话中的怪物罢了。

人鱼

鸟山石燕图中阐明见于《山海经·国内南经》:“氐人国在建木西,其为人人面而鱼身,无足。”郭璞注:“尽胸以上人,胸以下鱼也。”说是“人鱼”,其实人家是“鱼人”,“氐人国”的国民。连中国也把“氐人国”视为外国,那在日本看来就更为远远了。

但《山海经》另有人鱼,如《西山经》中丹水出人鱼,据郭璞注,是“如䱱鱼四脚”,还有《北山经》的决决之水,《中山经》的浮濠之水等都出人鱼,那些人鱼又喊鲵鱼,就是我们通俗说的娃娃鱼。

《日本魔鬼大全》中的人鱼,图是摘用鸟山的,但文字阐明却是列国都有的娃娃鱼之类,说它们“肉味鲜美”,食了还能够长生不老如此。那些人鱼当然不是魔鬼,我想,假设日本人鱼像鸟山氏画得那么可怕,那么日本人要考虑的就应该是别让本身上了人鱼的餐桌了。

彭侯

彭侯在中国是木精,在中国也只存在于古籍中,你随意问个常识人,也未必能晓得的。不晓得也不克不及说他不博学,因为它那名字太偏僻,并且几千年只露了一面,从此没了下文,谁还往记它。

鸟山的阐明摘自晋干宝《搜神记》和《白泽图》,大意是,彭侯为千岁木精,状如黑狗,无尾,人面。《搜神记》的全文要详尽得多,说是吴大帝孙权时,建安太守陆敬叔为命人伐一棵大樟树。才下数斧,树中就冒出血来,及至树断,出来一小我面狗身的怪物。陆太守说:“此物名喊彭侯。”然后就煮着食了,说那味道和狗肉差不多。

那里有几处与鸟山的阐明差别。一,《搜神记》说彭侯狗身,但没说它是“黑狗”,说“黑狗”的是《白泽图》。二,《搜神记》只说彭侯从大树里出来,没有说它是“千年木精”,而《白泽图》只说彭侯是“木精”,却没有说是“千年之木”。千年之木的精怪不是彭侯,而是“贾朏”,其状如猪,食起来味道却如狗肉。此说也见于《白泽图》,日本人抄书时有些草率,弄混了也不是什么了不起的大事。

返魂香

那个返魂香更与“百分之七十”不妨了。但也能够说说,文字阐明写的是汉武帝与爱妾李夫人的故事,其文见于《汉书·外戚传记》。大意为,李夫人身后,汉武帝思念不置。齐方士少翁言能致其神魂,便在夜间点起灯烛,设一帷帐,请武帝另居一帐。武帝只见远远 来一美女,似乎如李夫人之貌,坐于为她所设的帐中。武帝隔着两重帷帐看不大清,可是又不克不及出帐就视,于是感而做诗:“是邪非邪,立而看之。偏何姗姗其来迟!”

那里只要一个招魂故事,或者说是一个降灵魔术,并没有提到什么返魂香。但日本人并没有错,唐朝时白居易的诗集时髦于扶桑,而白居易的《新乐府·李夫人》中就把上述故事引进了“返魂香”:“又令方士合妙药,玉釜煎炼金炉焚。九华帐中夜静静,反魂香降夫人魂。夫人之魂在何许,香烟引到焚香处。”

汉武帝时却是另有个返魂香的故事。月氏国使者来朝,献返魂香四两,大如雀卵,黑如桑椹。武帝以香非中国所有,颇为轻之。但使者说此香乃长生之神药,因瘟疫而死者能起而还生。武帝当然不愿以九五之尊充任外国药的试验品,就命人放到仓库中,置而不消。后来长安大疫,死者大半。武帝突然想起此香,便把香分到遍地燃烧,也是做个试验的意思,成果凡死未三日者全都活了过来。那时武帝才相信了月氏使者的话,可是香已经烧完,所以就与那“长生之神药”失之交臂了。又有说此香产于西海聚窟洲的。此故事见于《国内十洲记》,当然是后来的道士们编的。关于返魂香的故事还有一些,归正与中国、日本的魔鬼都是风马牛不相及,就此省略。

但无论是方士的返魂香仍是月氏国的返魂香,在中都城是偶尔一现的工具,日本国也只能当成一个异国故事听听,怎么也不会进进魔鬼谱的。至于水木茂说日本国有个返魂冢,与中国本无关系,当成魔鬼仍是故事,那是他们的事了。

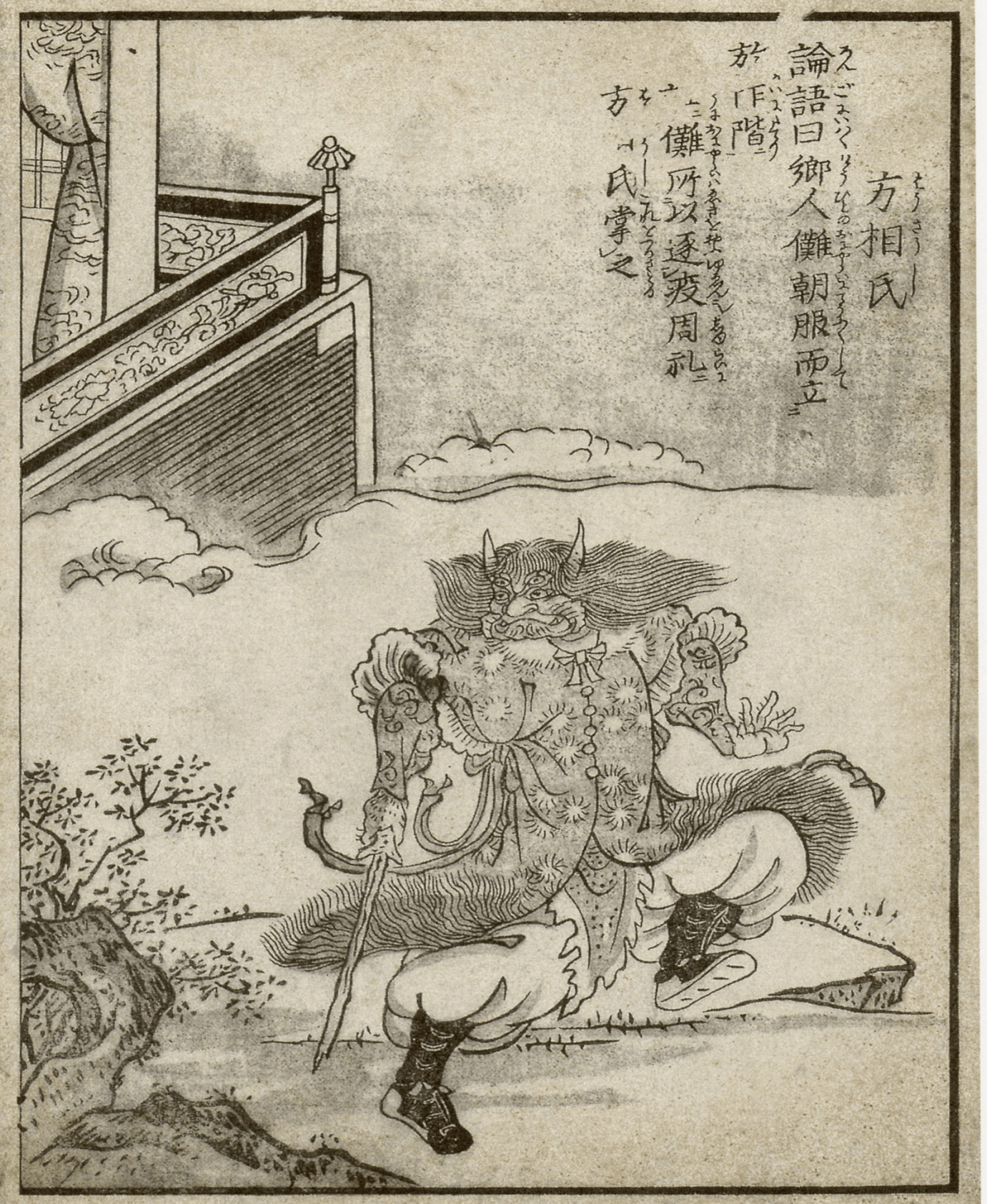

方相氏

图中的阐明是引了《论语·乡党》的一句话:“村夫傩,朝服而立于阼阶。”言孔子每在村夫们举行大傩时,都要身穿朝服而恭立于台阶之上。大傩就是由人打扮成以方相为主导的诸种神道和以疫鬼为主的各类恶鬼,饰演一场神驱疫鬼的戏剧,但孔子可不是把它当做戏来看,因为那是从周天子到列国诸侯以及城乡都要举行的一种礼节,由此可见孔圣人对大傩之仪的重视。当然那也同样能够反过来看,在孔子以外的寡乡党眼里,大傩吸惹人的次要是它的娱乐性。

方相氏在驱除疫鬼的大傩仪式中既是行傩的主持者,又是主神方相的饰演者。《周礼·夏官》中说:“方相氏,掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣墨裳,执戈扬盾,帅百隶而时傩,以索室驱疫。”他外形的次要特色是身披熊皮,黄金四目,手持戈盾。而他的“黄金四目”,就是一个接近方形的大面具,我总觉得,“方相”之名就是由此面具而来。在浩瀚饰演者所戴的小面具中,那个木雕的大方面具是很凸起的。我们小时候看戏,不晓得什么角色和情节,最瞩目的就是阿谁“大花脸”,老是喊着“大花脸又出来了”。方相就是那个“大花脸”。在大傩中,方相率领着一群由十几岁的儿童打扮的形如神兽的十二神,驱逐逃杀各类鬼怪,那是一个排场浩荡的群体演出。“游行”完毕,他们还要到各家居室中做做驱除疫鬼的样子。

方相还有一个衍生功用,即由镇压邪鬼而派生的“导墓驱邪”。每临大丧,就有人扮成方相,为送葬步队的开路神,能够让一寡邪鬼回避。而到了棺椁进葬之时,方相先要持戈敲击墓圹四隅,以驱除地下以死报酬食的妖魅,即前面说的好食死人之脑的“弗述”、好食死人之肝的“罔象”等物。

中国的傩仪很早就传到了日本,也一度成了日本驱疫、送葬中的一个角色。水木茂先生的《魔鬼大全》没有把方相氏回进魔鬼,而是根据中国的说法编进“神明”中,并说中国的大傩仪式传到日本后,“当神社举行逃傩仪式时,有时会有方相氏退场”。由方相偶尔客串一下日本的傩仪,那大约是古代才有的事吧。因为即使是中国,方相做为仪式中戴着假面的固定角色,早就失往了崇奉崇敬的内在量素。而跟着大傩逐步为此外驱疫神明如张天师之类所代替,方相就只呈现在富贵人家的送葬步队中,一个纸糊彩绘的巨无霸似的开路神,展现着丧家的阔绰和排场。在六朝以来的志怪小说中,说到某种神怪的边幅,往往就是一句“状如方相”,那么方相是什么样子呢?各人都晓得:就是阿谁“面具”的样子。在那一点上,水木茂的方相更接近面具的实在。

白泽

鸟山在图中题了一个白泽赞:“黄帝东巡,白泽一见(现),避怪除害,靡所不遍。”归纳综合了白泽神兽的故事。其事见于《瑞应图》,道:“黄帝巡于东海,白泽出,达知万物之情,以戒于民,为除灾害。”《轩辕本纪》中说的更详尽些:“黄帝巡狩至海,登桓山,于海滨得神兽,能言,达于物之情。因部全国鬼神之事,自古精气为物、游魂为变者凡一万一千五百二十种。白泽言之,黄帝令人图写,以示全国。”后世有《白泽图》一书,就是假借白泽之名,介绍民间的各类精怪。此兽的尊容没有任何记载,但有人说白泽其实就是貘,因为白居易的《貘屏赞》中说“图其形辟邪”,成果成了白泽即貘的证据,其实那是不大靠得住的。而白居易说貘“象鼻犀目,牛尾虎足”,用上面的三幅白泽图来比照,或者如牛,或者如狮子,或者如犬,看来也没有人把白氏的话当回事。

无论是鸟山石燕仍是水木茂,都没把白泽当成日本的魔鬼。至于日本的民间,恐怕假设不看鸟山的图册,都不知白泽为何物。所以我们也就没需要自做多情地往做比力了。