游记:歌乐山悲歌(曹昱)

文丨曹昱

重庆人有句话:“没往过歌乐山,等于没到过重庆。”几天的会议时间安放的很满,目睹着要分开重庆,再不往一趟,其实是此行的一件憾事。所以,从宾馆出来前去机场的路上,我请本地的伴侣带我顺道往趟歌乐山。

在那个阴沉沉、雾蒙蒙的气候里,我一步步走上歌乐山。有种说法,歌乐山得名于大禹治水。昔时,大禹率寡以人力治理洪水,胜利之后,在此处召集宾朋以歌乐庆祝。而歌乐山上的白公馆,则与阿谁闻名的白居易还沾点关系。上世纪三十年代,四川军阀白驹在那里建造了别墅,因为他自认为是唐代诗人白居易的后代,以白居易别名“香山”定名此宅为“香山别墅”。无论从歌乐山,仍是“香山别墅”,里里外外似乎都透着一种文化味,一种人道的愉悦和美妙憧憬。但是,那么一处弥漫着美的所在,却曾履历一段惨绝人寰的汗青,即蒋介石国民党政府逃离大陆之前造造的大残杀。

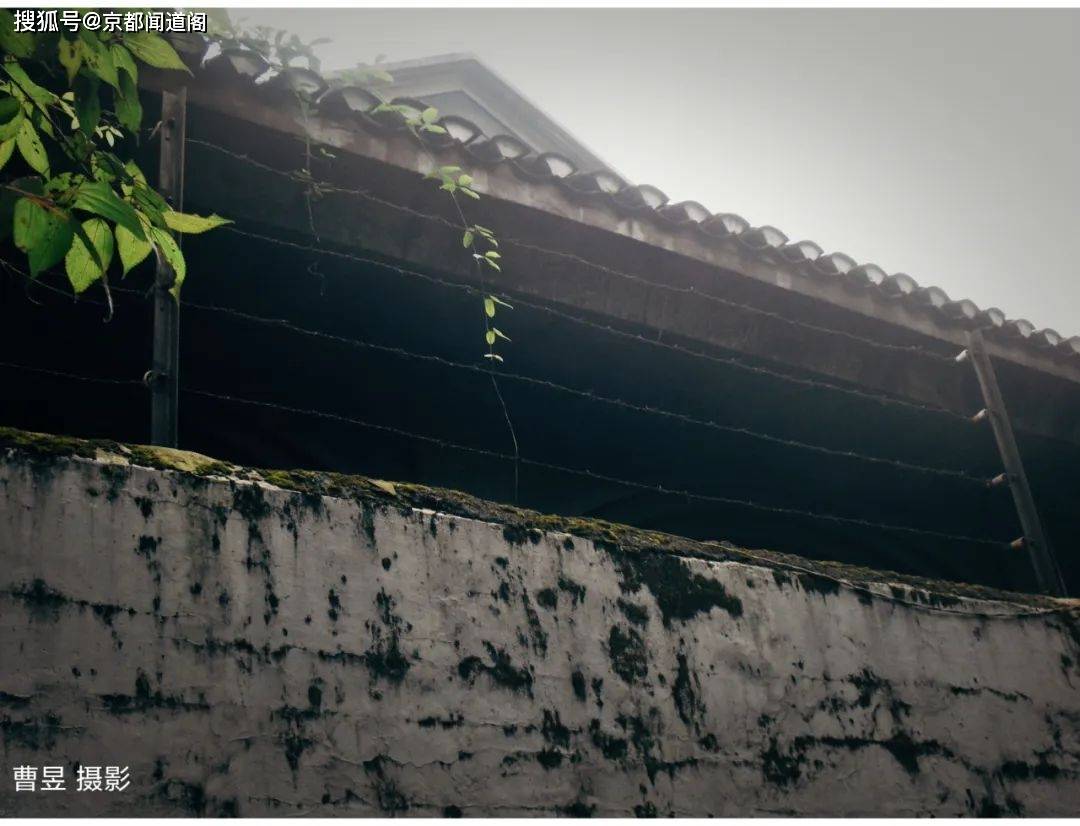

行进在山间,固然绿树苁蓉,溪水潺潺,但是,路边不时闪现的烈士雕像,使人感应步步繁重。走到半山腰,老远就看到一处宅院和黄色山墙的大门,门楣上写着“香山别墅”,显得非分特别刺眼。因为早已熟知那段炼狱的汗青,总认为里面会有较大的空间,进院子才晓得,那里只是一栋楼和不大的天井。

站在院央环视四面,黑色的楼体建筑,班驳的楼体墙围正中画着国民党党徽,摆布并排写着“整洁,严厉”,党徽白的瘆人,四个大字蓝的发冷,再看院落高墙上密布的电网,墙外造高点上的岗楼和碉堡,让今天的游人们也会感应压制和恐惧。

楼分上下两层及地下室,大小十余个房间,还有一间常年不见阳光的地牢,楼的一侧还有一个阴暗流湿的山洞,据说是昔时的刑讯室,里面摆放着已经锈迹斑斑的铁链子、镣铐等刑具。

展开全文

据介绍,军统重庆集中营计有大小监狱20多所,白公馆和不远处的残余洞是两处比力大的,昔时被称之为两口“活棺材”。白公馆关押的多为案情严重的政治犯,也关押军统违纪分子。残余洞关押的是“六•一”大拘捕案、“小民革”案等被捕的革命者。很多犯人在两个监狱中都曾被关押过。白公馆日常平凡被关押的只要几十人,但是,前前后后曾关押有两百多人,有闻名的叶挺将军、中共四川省委书记罗世文、中共川西特委军委委员车耀先、东北军五十全军中将副军长黄显声将军、国民党中将顾问周从化、同济大学校长周均石、《挺进报》代办署理特收书记陈然、打进军统的女地下党张露萍,还有人们耳熟能详的“疯老头”韩子栋,“小萝卜头”宋振中和他的爸爸宋绮云、妈妈徐林侠等等。

我重视到,不大的院落里,一位孩子的雕塑站立在墙角的灌木丛中,他满身褐铜色,眼窝深陷而显得额头凸起,眼睛曲曲地看着天空,脸颊消瘦,长长的头发,双手并在一路捧着一个物件。旅客给他系上红领巾,双手环抱着一束鲜花。那应当就是“小萝卜头” 宋振中。适才,在屋内墙壁悬挂的展板上,我看到此中有宋振中的专题“新中国最小的一位烈士”,上面有他的照片、出生地、监狱内的教师,昔时狱友的回忆,以及他在狱中画的四幅画,船、流水、鹿、鹤、飞机、自行车,充满了生气,并且还透着一股灵动。八岁的孩子能画到如斯程度,其实令人骇怪,能够必定“小萝卜头”所具有的先天和灵性。

我不断觉得,无邪烂漫的孩子是不该该与牢狱联络在一路的。固然在陈旧迂腐暗中、生灵涂炭的国民党统治大陆的期间,打着“三民主义”的国民党政府草菅人命的事数不堪数,但看着面前的孩子雕像,仍然令人唏嘘。过往读《红岩》,小说里的“小萝卜头”是那样同情、无助,国民党间谍是如斯令人憎恶,然而,心里总还有一种安抚,觉得那事实是小说。然而,站在那里,晓得那些工作是如斯实在地发作过。且不说《红岩》做者罗广斌、杨益言都曾是那里幸运出险的幸存者,切身履历了那里的磨难,目击了那里的壮烈,还有后来担任贵阳市委副书记的“疯老头”韩子栋、中共四川省委统战部参谋胡春浦等,也都以亲历者的身份,显示发作在那里的那段汗青,从那些人的回忆中,已经很随便地让今天的人们回到汗青的现场。

宋振中的小名喊森森,爸爸宋绮云,是一位做奥秘工做的共产党员,被捕前任杨虎城将军的秘书。妈妈徐林侠,也是一名共产党员,曾任中共邳县县委第一任妇女委员。宋振中八个月大的时候与母亲同时进狱。他们先后辗转被关押在贵阳息烽监狱和白公馆。应该说,从宋振中有记忆起头,面临的就是监狱和监狱的围墙,除了狱友,就是凶神恶煞的把守。一道牢门划分出了善与恶、好与坏两个社会。

国民党关押政治犯的监狱情况,是很随便找到汗青的佐证材料,此中的配合点是:那里阴暗流湿,常年不见阳光,臭虫、蚊蝇乱跳乱飞。睡的是破布烂草,食的是霉变带臭味的米饭。有的处所更是惨不胜闻。

一个八个月的孩子,就在那么一个情况中渐渐长大。刚被捕时,他还离不开尿布,牢房里见不到阳光,底子晾不干工具。尿布湿了,他的妈妈白日把尿布围在腰里,搭在肩上,用本身的体温把它热干。孩子就是在那么一个处所学会说话,学会走路。

韩子栋见到“小萝卜头”的时候,他正被一个把守急渐渐地追逐,跌跌碰碰地跑,瘦小的身躯顶着一个大脑袋,皮包着骨头,裸露着的脊背,忽起忽落,根根肋骨兴起来像条条隆起的山梁,外形就像个“小萝卜头”。看着把守如许欺辱孩子,全牢的难友们满眼含泪,愤慨在心中沸腾。

宋振中在监狱中的年龄一天一六合长大,同牢的难友张露萍给他讲“狼和羊”的故事、“八路军打日本鬼子”的故事和“孙悟空大闹天宫”的故事。

狱中党收部用集体的力量,屡次交涉,宋振中牵强得到了在监狱里读书的时机。他的第一位教师是罗世文。后来罗世文被杀戮了,黄显声将军担任起他的教师,教他读书识字。

宋振中羡慕孙悟空的能耐大,羡慕鸟儿能自在地在天空中飞,羡慕大人们逛过公园、看过片子、游览过高山大河,而他什么都不晓得……

有文章说:“小萝卜头”的一生中,只要一次出过监狱的大门,那是陪同他母亲出外治病。现实上,宋振中也有一段很短的时间看到外面世界的时机。根据杨虎城将军的孙子杨瀚撰著的《杨虎城大传》记述,杨虎城将军在重庆杨家山关押期间,传闻宋绮云一家也被关押在四周奥秘监狱,就以让儿子承受一般教导、看管亡妻留下的幼女为理由,提出将宋一家要到身边,并最末获得容许,与杨虎城一家一路生活曲到一路被害。那个时间应该是韩子栋1947年从白公馆越狱出险之后。到1949年2月,蒋介石引退,中统为匹敌代总统李宗仁命令释放杨虎城的号令,把杨虎城及其子女和宋振中一家移囚于贵州省贵阳县黔灵山麒麟洞。

今天,我们只能揣测,宋振中在那么一个转移过程中看到了外面的世界,固然,它是那么地千疮百孔、破败不胜,令人失看。跟着杨虎城将军一路囚禁的日子也应该比白公馆好一些,虽然,杨虎城将军被囚禁的日子过得也很困难,还时常遭到间谍的刁难和熬煎。

在宋振中被国民党间谍杀戮之前,他又一次看到外面的世界,那是在重庆即将解放的那一年9月6日,中统预备对杨虎城将军下手,却又要避人耳目,让大间谍周养浩做说客,杨虎城将军一行由间谍看押着分乘三辆汽车上当回重庆。我们不晓得那一路上宋振中能否被波动得昏昏欲睡,仍是猎奇地张看着车窗外面的世界。能够必定的是,那是他告别世界的最初的一幕。

从昔时的大间谍沈醒、周养浩等人的供述,统一天的晚上,杨虎城和他还不到20岁的儿子拯中、9岁的小女儿拯国以及8岁的宋振中、宋绮云夫妇被杀于间隔白公馆不远的“戴公祠”内。他们被杀戮的排场是惨烈的,令我不胜重述,但是,据说杀戮他们的间谍之后还不竭津津有味,实是冷血,那可是两个幼小的孩子!

各人熟知小说《红岩》里的“小萝卜头”。其实,昔时在白公馆、残余洞里关押过的孩子远不行“小萝卜头”一个。翻阅白公馆办事部对外出卖的一些文字材料,我粗略预算一下,随父母被关进监狱的,还有比“小萝卜头”大4岁的小姑娘李碧涛;还有两位在监狱里出生的孩子,名字喊王小华、王幼华,此中一个孩子因为狱中生活前提太差,生了一身疮,又得不到医治,脖子上都生了蛆,间谍们把他挈出牢房,扔进了灭亡室,难友们与间谍交涉,把他抱回来,悉心护理,总算暂时救活;还有在监狱里出生的的左绍英烈士的女儿卓娅和彭灿碧烈士的女儿苏菲娅,他们被誉为“监狱之花”;女共产党员黎剑霜在狱中也生有一个小孩,被杀戮事孩子还不满周岁,她恳求给孩子一条生路,成果间谍当着她的面把孩子摔得半死,她也被间谍拦腰一刀砍倒。

宋振中应当是那些孩子里面比力灵敏、勇猛的一个,他以相对较小的那点自在,机智地在牢房之间传递信息和传送工具。韩子栋越狱前,“小萝卜头”转交给他的白布口袋,成为他一生的纪念。胡春浦在后来给“小萝卜头”的哥哥和姐姐写的一封信中说:“在我禁受酷刑后,最痛苦、最困难的时候,是小萝卜头给我送来了一碗面条。是那碗面条热了我的身,也热了我的心,使我晓得在狱中有党组织,有同志在关心我、鼓舞着我。那给我增添了斗争和战胜仇敌的自信心!”宋振中的那些动作,能够被认做是革命工做,也天经地义地能够被认为是一颗仁慈的童心对仁慈人的回报。

我从冷冰冰的数字和人名之中还发现,包罗随后的“11•27”大残杀,以及随大人从白公馆突围出来的6岁男孩郭小波和5岁女孩郭小可。至少有10个以上的孩子曾被关押重庆集中营,此中,随父母被残杀的孩子就有5位。那些孩子有的在监狱里出生,最末也在监狱里失往了生命,那些孩子应该有的童年欢乐,被“政治犯”冷冰冰地抹煞;他们应该有的童年幸福,禁受的却是炼狱的折磨;他们幼小的花儿一样的生命,被执政当局的冷血屠夫粗暴折断。

生命的新鲜和数字冰凉,让我想到曾经看到的一张照片上:倭人高挑的刺刀上的孩子和倭人的狞笑。功孽!那岂只是一个政党的功孽!对此,昔时参与大残杀的间谍也感应恐惧,“我们如许杀人,未来被共产党挠到后,还能活出来?”(间谍陆景清语)

那段汗青实在地发作在二次世界大战之后的中国,也是发作在远东国际军事法庭审讯倭人战犯之后。《远东国际军事法庭宪章》第5条已经明白规定了“毁坏和平功”、“战争立功”和“违背人道功”三种战争功行。不说那些功责施于大人身上已经违背人道、犯下了战争功,施于幼小的孩子身上,其功更甚!

固然有人说“汗青的书写是由成功者完成的”,但是那些功行却是不容改动的汗青,仅此汗青就当口诛笔伐!

那里,还有一个问题值得追查,也就是那位蒋委员长。其他的暂且不说,仅就重庆集中营的那些残杀,他蒋委员长饰演了什么角色?

常见的表述说,1949年8月,蒋介石飞往重庆,安插残杀共产党重要分子的使命。毛人凤向蒋请示若何处置杨虎城及其侍从,问到两个孩子(八岁的小萝卜头和杨将军六岁的女儿)时,蒋介石说“斩草除根的事理你不懂吗?”

曾读过一篇文章,多年前,台湾那边的国民党党史馆馆长邵铭煌曾代表党主席办公室就杨虎城将军被杀一案承受专访,表达对杨虎城最初被杀的遭遇表达歉意,但是,平反要慎重考虑。“因为,到底谁命令或附和做那个处置?良多人都说是蒋介石,但那个也没有证据。杀戮是事实,但那种政治上的事务,我们都晓得,良多未必是更高当局下的令。”

关于蒋介石能否命令连小孩子都杀掉的细节,我觉得很有深究的需要。

沈醒对那段汗青有屡次回忆,他曾经说:1949年8月间,蒋介石由台湾到重庆。他对毛人凤一再说:“今天之失败,是因为过往杀人太少,把一些反对我们的人保留下来。那对我们太不得了!”所以当毛人凤向他请示杨虎城若何处置,能否要解送台湾,他毫不考虑地回复:“留了他做什么?早就应该杀了!”但他最初叮唤毛人凤,应当把杨解回重庆,奥秘停止,不克不及让外人晓得。

但是,沈醒在另一个回忆里却又说,毛人凤在杀人方面,不单承袭蒋介石旨意以多杀为上,更主张斩草除根,连革命人士的孩子都要杀。在重庆停止大残杀时他人问他,小孩如何办,他答复:“当然一路杀。莫非还留下来等他们长大来报仇不成!”现实上蒋介石指示他杀杨虎城时,并没有指出连小孩一路杀。

与那个回忆还有差别,沈醒还曾说道:1949年,毛人凤一再说“老头子关于没有杀掉那几小我很不兴奋,每次问到我时,我老是说还在预备,如今越看越没有办法了。”那年秋天,蒋介石仍是号令毛人风造造了惨绝人寰的大残杀。蒋介石起首喊毛人凤在重庆杀掉囚禁多年的杨虎城将军,全家一个不留。沈醒在回忆那个过程的时候,还特意强调:蒋介石末于将杨虎城处死了,报了13年前被扣西安的大仇,使他多年倍感羞耻的心灵得到一点安抚。过后毛人凤对沈醒谈到此事时说:“老头子(蒋介石)关于那件事干得如斯清洁敏捷,很感称心。在别的一个间谍周养浩的回忆里,我也看到了毛人凤告诉他同样的话语:“老头子(蒋介石)关于那件事干得如斯清洁敏捷,很感称心。”

昔时任国民党国防部保密局重庆处事处处长的郭旭后来说:“毛人凤1949年10月下旬在台湾告诉我和马志超、毛森:当我在重庆请示总裁能否把杨虎城送到台湾来时,总裁指示将杨和其秘书宋绮云两家6人(杨虎城将军和其男女令郎及宋绮云夫妇和宋的一女孩)解回重庆,奥秘杀掉,勿让外人晓得。我其时恐怕把杨虎城杀了之后,引起张学良的不安,定见把宋绮云全家在重庆搞掉,将杨全家解到台湾来陆续囚禁。总裁迟疑了一下指示说:‘留下他们做什么?仍是在那里(指重庆)把他们奥秘搞掉了吧。’因而我喊周文豪(即周养浩)前去贵阳把杨等接到重庆。”

其实,要找到蒋介石命令连孩子一路杀掉的证据,除了当事人的回忆、供述,很难找到书面的号令或相关笔录,即便那位蒋委员长的日志里,恐怕也不会记下那笔“账目”。但是,那些已经足够了!

前两年,我从媒体看到,人们蒋介石从1919年到1972年写了53年的日志里,能够清晰地看到,蒋委员长对昔时的西安事情视之为人生的奇耻大辱。日志之外的汗青事实是:张学良被“严加把守”而末生监禁,杨虎城不只本身命丧于屠刀之下,并且两个幼小的孩子也一并被杀戮。那些都是不争的汗青,谁也无法回避。

纵看中国两千多年封建专造,那些刀口嗜血的帝王,还懂得成立一些人道化的轨制,好比“三纵”,要考虑老耄、幼弱、愚笨立功者的承担责任才能,或免或减其功。特殊是基于“仁”的考虑,对涉法白叟、儿童、妊妇等人立功予以减轻刑罚或免刑。一贯特出“仁义礼智信”的蒋委员长,不会不晓得中国传统文化里的那些元素,但是蒋委员长的许多所做所为与之所说、所推崇确实是各走各路。

蒋委员长人格上的缺陷和人品的阴暗,所招致的国民党政府暴力,形成几无辜的中国人水深火热,那笔账必需由蒋委员长本身扛下往。特殊是为了泄小我私愤、为了政治上的斗争,对如许一些无邪无邪的孩子下毒手,仅此一项,已经把他牢牢地钉在了汗青的羞耻柱上。

近些年,有一些喜好用“别的的目光”对待汗青的人说:一个政治家绝不克不及以持有妇人之仁立场的往评判蒋介石!那几乎就是屁话,莫非,同情弱小,珍爱生命就是妇人之仁!政治就必然要龌龊,政治家就必然要沾满鲜血!假设人类社会对政治和政治家的原则是如许的话,那么,让政治和政治家都见鬼往吧!我们不需要如许的政治和政治家!

人类的开展朝上进步的汗青不该当是一部杀戮史,政治上再怎么斗争,也不该当以无辜者的鲜血为代价。所有龌龊的、丑恶的、嗜血的政治,都是与人类文明朝上进步相违犯,都应当被鄙弃!

面临“小萝卜头”宋振中的塑像,我深深地行了一个瞩目礼,假设他的生命没有戛然而行,活到如今,应该是一位快70岁的白叟了。

迈着繁重的程序,我们走出白公馆,外面仍然是云雾飘渺,没有晴日。据说,重庆歌乐山烈士陵寝在全国各地举行“白公馆、残余洞革命先烈斗争史实展览”时,每到一处都要搞一个开幕式,而在那前后的几天里,城市赶上变天,或细雨霏霏,或雷电交加,或大雪飘飘,或凉风唤啸……

生命如斯凋落,风雨为之悲歌。做为人,我们又该想些什么、做些什么呢?做为政治家们,面临那些被扑灭的幼小生命,又当做何根究?

(2010-12-5草于渝,2023-4-15改于京)

☆做者简介:曹昱,河南许昌人,现居北京,出书著做两部。

原创文章,转载请说明做者及出处

编纂:易墨客