“我们在爱中抹往本身”

模仿性吞噬(节选)[英] 克莱尔·毕肖普张钟萄 译

他是类似的,不是与某一物类似,只是类似罢了。

——罗杰·凯洛瓦 (Roger Caillois)[1]

暗中

我们很少有人晚上不躺在床上,觉得本身从意识中溜走,身体被暗中覆盖,似乎被一片柔嫩的黑云压顶。在一个电力照明无所不在的时代,我们很少体验到暗中完满是一个具有吞噬性的实体。即便身处黑夜,路灯和车前灯也会从窗帘的裂缝中滑过,带来有限的能见度。踏进一个乌黑的安装可能是我们体验到完全被吞噬的少数至暗时刻。在大大都美术馆的现代艺术展中,与如许的空间相遇已变得越来越熟悉。我们分开了亮堂的白色画廊,走进一条暗中的通道,通道会天然扭曲以阻挠光线。当我们摸索着找觅墙面的安抚性存在来指引标的目的时,黑夜正压迫着我们的双眼。即便当视频投影的亮光成为做品的次要焦点,我们仍然需要勤奋定位我们的身体与暗中情况的关系。

安装带给看寡的那种体验,与极简主义雕塑和后极简主义安装艺术截然相反。与其说那些暗中安装进步了我们对身体及其物理鸿沟的熟悉,不如说,它们表示出我们的消解;它们似乎通过让我们陷进暗中与饱和的色彩,或将我们的形象折射到无限的镜面反射中,以脱节或消亡我们的自我意识——虽然只是暂时的。后极简主义的安装做品无一破例都是光的空间,在那里,身体的物理极限通过它们与特定空间的合理坐标关系被确立和确认。比拟之下,鄙人文讨论的做品中,我们在空间中定位本身的可能性被削弱,因为那个空间是模糊的、紊乱的,或者在某种水平上是无形的。

在吞噬性的至黑之中没有“标的目的”。我不晓得“我”在哪里,因为在外界事物与我本身之间没有可感知的空间。那并不是是说我在暗中中体验到了“虚空”:相反,当遭遇时,一切都太突然,也过分当下了;想想看,在暗中的房间里,物件若何变得愈加高耸、鸠拙且粗笨。但曲到我们实的碰上某人或某物,我们能够在黑夜中前行和撤退退却,却无法证明本身已经挪动。在极端情状下,那种欠缺标的目的感的情况以至会让人思疑此时说出“自我意识”能否准确。进进如许的房间,能够让人意识到本身的身体,但那也是一种缺失:人没有觉得到本身的鸿沟,鸿沟弥散于暗中之中,人起头与空间相融。

上述看点,得益于法国神经病学家尤金·闵可夫斯基 (Eugène Minkowski),他在《生动的时间》 (1933)一书中描述了日光的特征是“间隔、延伸与充分”,而黑夜则有更多“小我化”的工具,因为它侵略身体,而非连结间隔:

我的面前不再是黑夜,全然晦暗,相反,它笼盖了我,穿透我的整个生命,它以比清晰的视觉空间更密切的体例触动我。 [2]

我的面前不再是黑夜,全然晦暗,相反,它笼盖了我,穿透我的整个生命,它以比清晰的视觉空间更密切的体例触动我。 [2]

闵可夫斯基给出了一个精神团结症的研究案例,他认为,病人被空间“穿透”和消融的觉得,很可能是人类对暗中的一般体验的首要特征:

(暗中空间)并没有在我面前展开,而是间接触及我、包抄我、拥抱我,以至完全穿透我、穿过我,所以人们几乎能够说,固然自我能够被暗中渗入,却不克不及被光渗入。小我其实不会必定本身与暗中的关系,而是与之稠浊,合为一体。 [3]

(暗中空间)并没有在我面前展开,而是间接触及我、包抄我、拥抱我,以至完全穿透我、穿过我,所以人们几乎能够说,固然自我能够被暗中渗入,却不克不及被光渗入。小我其实不会必定本身与暗中的关系,而是与之稠浊,合为一体。 [3]

展开全文

闵可夫斯基的思惟,被法国理论家罗杰·凯洛瓦 (Roger Caillois, 1913—1978)摘纳,他在1935年的文章《模仿与传说中的精神变态》 ( Mimicry and Legendary Psychasthenia ) 平分析了虫豸的假装或模仿现象。 [4]凯洛瓦看察到,模仿性的虫豸与非模仿性的虫豸一样,被捕食者食掉的概率很大,他的结论是,在假装现象中发作的事实上是“人格与空间之间关系的……骚乱”。 [5]因而,虫豸的模仿性被凯洛瓦诱人地描述为一种“空间的诱惑”,是对四周情况的同化,是期看生命体与无生命体之间相合成的成果。正如人类对暗中空间的体验一样,凯洛瓦认为,模仿性虫豸被 往中心化(decentred)了:它不再觉得本身是空间坐标的起源,它关于本身是一个有别于外部情况之实体的意识起头崩溃。模仿性虫豸不知将本身置于何处,因而被往人格化 (depersonlised):“他是类似的,不是与某一物类似,只是类似罢了。”凯洛瓦的论点,明显遭到弗洛伊德的灭亡激动理论影响,弗洛伊德在该理论中提出一种力比多退缩的本能,换句话说,就是期看回到我们做为无生命体的原始生物形态。弗洛伊德的理论不只复杂,且颇具争议——出格因为灭亡激动的“解绑”工做既能够被体验为快乐的,也可被体验为不快乐的——本能舍弃 (instinctual renunciation)的设法。在本文的做品中,是为看寡构建典型的吞噬性体验的关键。生与死的二元论,就像有意识与无意识的心理活动一样,被弗洛伊德认为是对理性的启蒙主体的往不变化 (destabilise)。

丢失光中

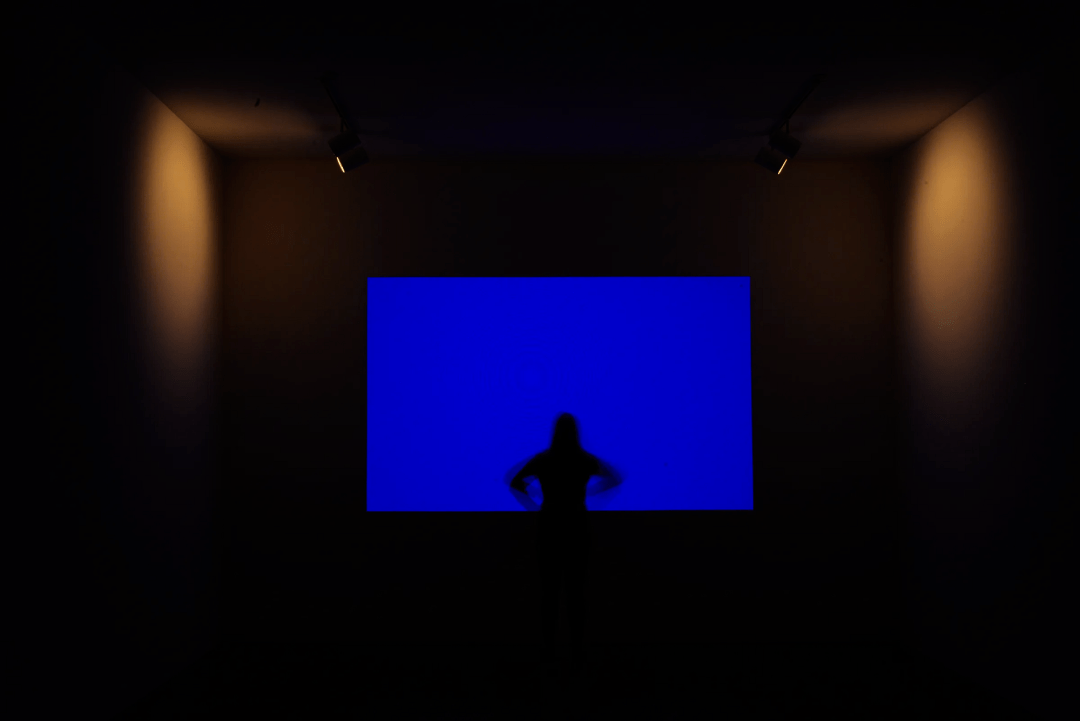

20世纪60年代末以来,在美国艺术家詹姆斯·特瑞尔 (James Turrell, 1943— )的许多安装做品中,看寡城市走过一条令人迷惘的乌黑走廊,所有残存的日光都在此中熄灭,最初呈现在一个更大也更暗的空间中,并被注进深邃的色彩。当我们双眼的圆锥体和杆状体适应下降的光线时,那种颜色会变得更强(以至改动色彩),那一过程可能会长达40分钟。因而,在很长一段时间内,我们无法辨认所处房间的鸿沟,也无法看到本身的身体,以至无法区非分特别部的颜色与外形,而那些颜色与外形似乎来自我们的眼睛内部。

在特瑞尔的一些最暗中的做品中——如《楔形做品Ⅲ》 ( wedgework Ⅲ , 1969) ——我们意识到,在看似白色的台阶外,有一个发光的深蓝色楔形光,但在我们的身体与那个光的空间之间的地形是难以理解的暗中。在他的“空间朋分做品 (Space-Division Piece)”系列中,如《地影》 ( Earth Shadow , 1991) ,一个暗中的房间只由两盏暗淡的射灯照亮,房间中除了远处墙壁上的一个发光长方形外,似乎空无一人。当我们向那个长方体前进时,它的颜色似乎不通明,但又过分飘忽不定,不像固体。假设我们试图触摸那个彩色光块,我们试探性伸出的手便会穿过预期中的外表,进进一个一望无际的彩色雾团——那是一个既令人不安又惹人振奋的启迪。站在如许的色域前,我们的身体沉浸在浓重且厚重的彩光气氛中,其密度几乎是有形的。

©James Turrell | Danae (1983)

詹姆斯·特瑞尔凡是被认为是“光与空间”艺术的范例。就像他在西海岸的后极简主义同时代人(罗伯特·欧文、玛利亚·诺德曼、布鲁斯·瑙曼)一样,他受极简主义的简化和现实形式的影响,迫使看者进步感知意识,并与四周情况彼此依存。因而,认为特瑞尔的安装做品是探究感知对象的论点——就像莫里斯或安德烈的极简主义雕塑一样——往往主导了对其做品的解读,特瑞尔本身也声称,“感知是他的艺术对象和目标”。 [6]而关于他的安装做品,在事实上是若何毁坏现象学感知的自我深思性的存眷则要少得多。特瑞尔的安装做品,不是将看寡的感知安身于此时此地,而是将时间悬空,让我们与世界失往联络。固然那些安装包罗光,并将其详细化为一种触觉存在,但它们也消弭了所有我们能够称之为“客体”的工具,使之与我们本身区分隔来。特瑞尔将那些做品描述为“想象力的视觉与外部视觉相遇的情境,在此,我们很难区分从内部看到的与从外部看到的”。 [7]那种边沿形态,与极简主义雕塑所引起的高度自我深思完全差别。特端尔的做品并没有让我们“看到本身在看看”,因为正如乔治·迪迪-胡伯曼 (Georges Didi-Huberman)所言:“事实上,我怎么可能看察到本身失往了空间的边界感?” [8]

对主体与情况的那种模仿性划分,在1976年特瑞尔于阿姆斯特丹市立博物馆举办的展览中得到很好的证明,他革新了一个系列的四个画廊,构成一个单一的安装《阿赫里特》 ( Arhirit ) 。那件做品,操纵了他与罗伯特·欧文在1969年配合参与洛杉矶县立艺术博物馆的“艺术与手艺”项目时停止的研究。他们试验过全域 *( Ganzfeld,一个同量的现象空间)和它的听觉对应物——消声室的感知效果。《阿赫里特》由四个全域的序列构成:白房间被看者体验为一系列差别颜色的空间,因为进进每个房间的光线(通过墙上高处的光圈),反射出建筑外的特定物体(绿色的草坪或红色的砖瓦)。那种白色空间的温和色彩,被房间的排序在强度上增大,因而,一个画廊空间的余色在视网膜上停留,形成它鄙人一个房间的填补愈加强烈。特瑞尔不成能完全意料到那个安装所引起的身体反响:因为眼睛没法挠住外形,看者会摔倒、失往标的目的,以至丧失平衡;许多人不能不用手和膝盖爬行通过展览,以避免本身“丢失在光中”。 [9]

* 全域,也译做“甜兹菲尔德(效应)”,即知觉褫夺,指表露在非构造化的、平均的刺激场中后引起的一种知觉现象。那种现象是大脑为了觅觅缺失的视觉信号而放大神经噪音的成果,最初引起幻觉,好比当人的面前一片暗中,并不断听到某种声音,那么大脑会通过放大神经元噪音觅觅失往的视觉信号,产生足以侵扰视觉和听觉的强烈幻觉。——译注

1980年,当《阿赫里特》做为《阿赫里特之城》 ( City of Arhirit ) 在惠特尼美国艺术博物馆 (Whitney Museum of American Art)以单间形式从头展出时,几位美国参看者在跌进他们认为是安稳的墙壁后对特瑞尔提起了诉讼,但那现实上只是全域的边沿。在随后的安装中,特瑞尔用一堵细长的墙将看寡与全域离隔,创造出他所谓的“感应空间”,让看寡站在此中。即便有隔绝距离,安装做品中的色彩和暗中似乎仍然附着在身体上。正如一位评论家指出的:“就像一小我的眼睛被粘在那个朦胧的辐射上,就像他们被锐意地吸进此中一样。” [10]那些具有极端效果的色域挫败了我们深思本身感知的才能:主体与客体在一个无法凭视觉发掘的空间中被模糊。

©James Turrell | Apani (2011)

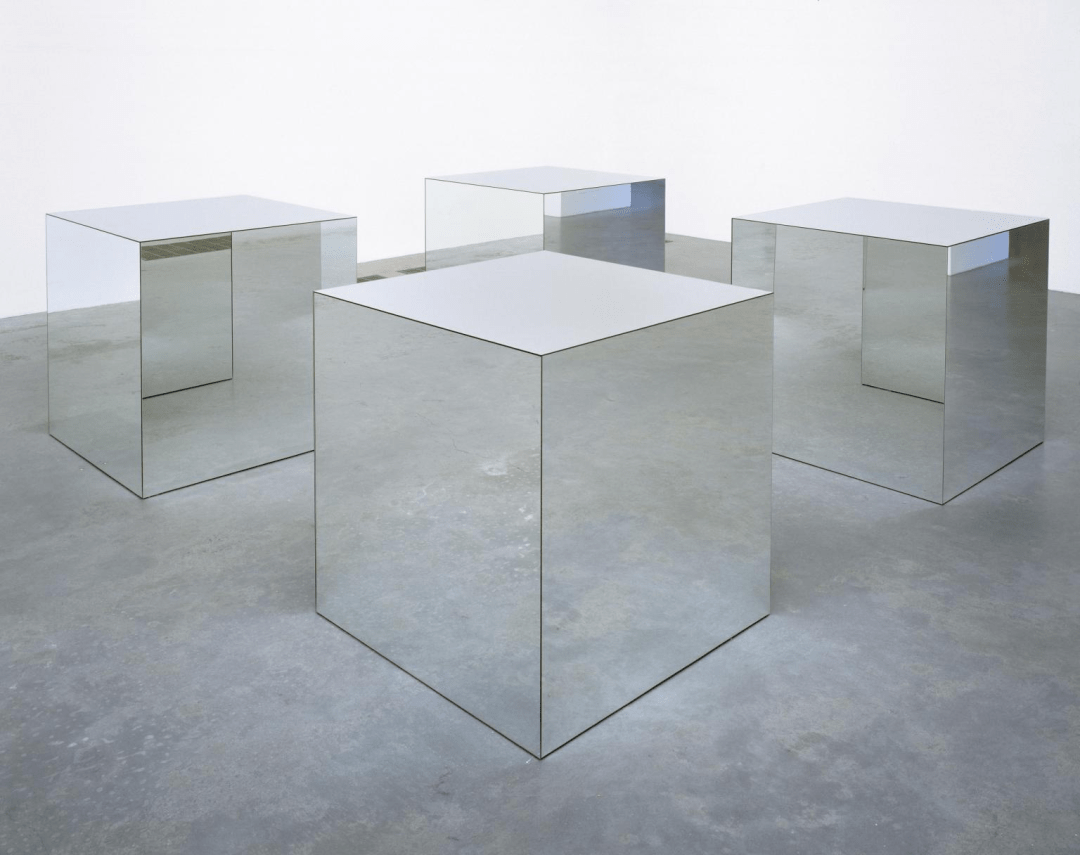

镜面置换

虽然特瑞尔的做品以平静与静行著称,但它也在玩弄一种舍弃之欲,那也招致许多评论家将他们对其安装做品的反响——它那一望无际的、拥抱式的不通明性——定格在精神性或绝对感之上。那是因为,它构建了一种对吞噬和穿透我们的虚空般的彩色空间的过度同化。在丹·格雷厄姆的安装做品中,我们意识到,我们的感知与其他看寡的感知之间存在着彼此依存的关系:反射玻璃和镜子被用来毁坏不变和中心化的主体性的设法。关于特瑞尔来说,那种自我深思的感知可能发作在封锁的空间中,我们与四周情况融为一体。同样的模仿性吞噬也可能发作在镜子上,当镜子彼此映托时便构成一种错觉。从20世纪60年代初到整个70年代,将镜子融进做品的艺术家数量明显增加。但并不是所有那类做品都摘取安装的形式——人们会想到米开朗琪罗·皮斯托莱托 (Michelangelo Pistoletto)于1962年停止的镜面绘画系列、罗伯特·莫里斯1965年的《无题》镜面立方体、罗伯特·史密森在20世纪60年代中期的《小旋涡》( Minor Vortexes )、迈克尔·克雷格-马丁 (Michael Craig-Martin)1972年的《脸》 ( Face ) ,以及卢西奥·方塔纳 (Lucio Fontana)在1975年的《古巴之镜》 ( Cuba di Specchi ) 。在大大都情状下,利用镜子是那一期间对现象学感知兴致的逻辑延伸:反射外表是一种明显的素材,能够让看寡实在地“反映”感知的过程。雅克·拉康关于“镜像阶段”的论文在此时( 1968年)被翻译成英文,他关于视觉艺术最重要的讨论也呈现在1964年的研讨会“精神阐发的四个根本概念”中,诸此种种,绝非巧合。

©Robert Morris | Untitled (1965, reconstructed 1971)

现实的映射 (reflection)行为是自我的构成,那种设法,奠基了拉康在“镜像阶段”中的论证。与梅洛-庞蒂的看点差别,意识被映像迷惘——“看见本身看到本身”——拉康反而强调如许一个事实,即我在镜中对本身的第一熟悉,现实上是意志上的一种错误熟悉,或者说是误认。我被外在印象诱惑,将本身认同为一个连接的、自主的整体——但事实上,我是细碎且不完全的。拉康以一小我站在两面镜子之间为例,阐明映射的倒退其实不代表任何内在性的朝上进步,也不确认我们自我认同确实定性;相反,映射毁坏了自我的懦弱外套。假设我们把本身置于两面或多面镜子之间,他的阐述就很随便得到必定。我的自我意识并没有被无限无尽的映射所证明;相反,看到本身的倒影的倒影,盯着一双必定不是他人的眼睛,但觉得与“我”其实不相当的眼睛是令人不快的,以至惹人不安。 [11]

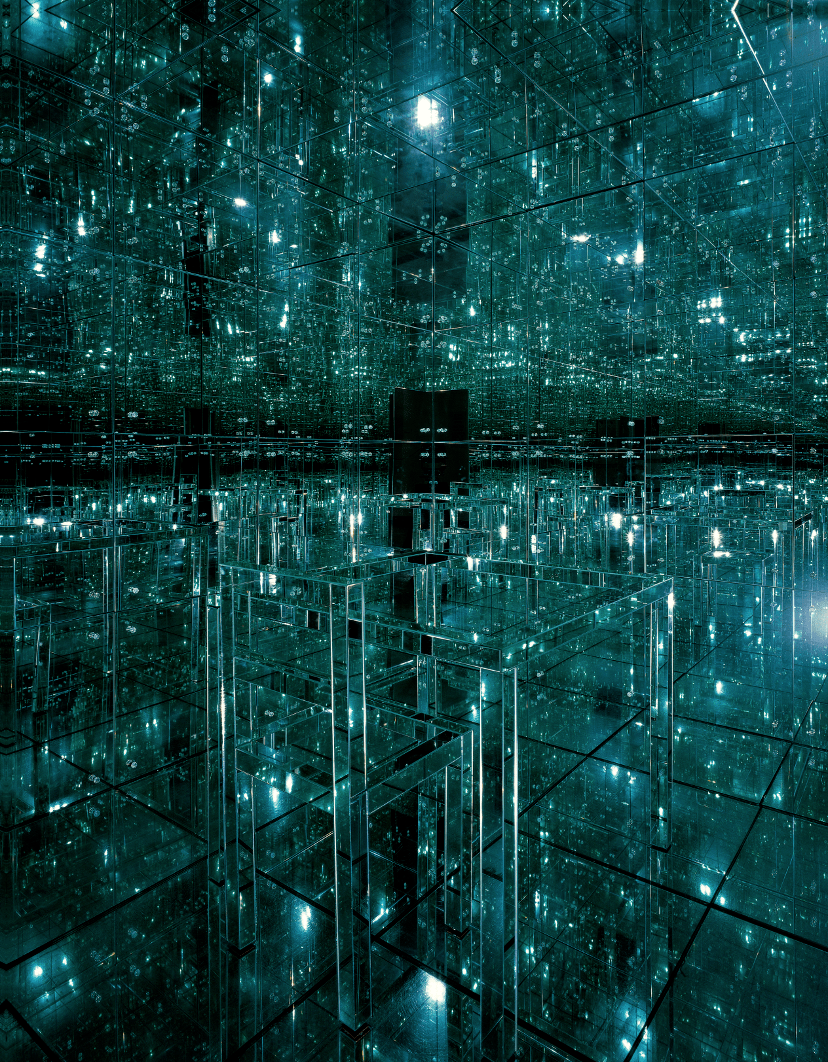

那种效果,在1966年相隔数月展出的两件安装做品中得到很好的表现,那两件做品都有(安妥的)双重题目:草间弥生的《窥视秀》( Peep Show,别名《无尽的恋爱秀》)和卢卡斯·萨马拉斯的《房间2》( Room 2,后改名为《镜室》)。与罗伯特·莫里斯和丹·格雷厄姆的做品差别,在草间和萨马拉斯的做品中,镜子并没有印证看者的当下时空,而是供给了一种模仿性的碎片化体验。在那些安装中,我们的倒影被分离在空间四面,以致于我们变得像凯洛瓦所写的那样:“只是类似罢了。”

自我廓清

在草间弥生 (Kusama Yayoi, 1929— )的做品中,自我遮蔽是一个继续的主题——从在20世纪60年代后期的行为演出中,她利用圆点(用纸画或剪裁)让本身和演出者与同样被类似圆点笼盖的情况融为一体,到比来的录像做品《花恋向日葵》 ( Flower Obsession Sunflower , 2000) ,艺术家戴着黄色的帽子,穿戴T恤,坐在向日葵田间;当镜头拉开,她似乎被四周的情况所同化。在20世纪90年代回回安装艺术的过程中,如1998年的《点之沉沦》 ( Dots Obsession ) 和1991年的《镜室(南瓜)》 [ Mirror Room (Pumpkin) ] ,草间设想并穿戴特殊的服拆,将本身融进房间的色彩和图案中。

当然,那些做品中的模仿性体验次要发作在艺术家的身上:关于身着日常服饰的参看者来说,很难觉得到与一个充满圆点的浩荡彩色气球的安装有丝毫“类似”。然而,在草间20世纪60年代中期的镜面安装中,如《草间的窥视秀》( Kusama's Peep Show ,后文简称《窥视秀》)——一个六边形的镜面房间,彩色灯光跟着包罗披头士乐队歌曲在内的时髦布景音乐而闪烁——看寡确实成为一个视觉场中的“寡物之一”。草间弥生在那个房间中拍摄,好像她的大大都安装做品一样。但今天的看寡仍然停留在那个房间的外部(它自己也让人猜疑地置于一个镜面房间内),从两个窥视孔中的一个向内看。目光所及之处延伸出你双眼的倒影(从左、中、右三个角度),同化着闪烁的灯光和清脆的音乐。固然题目和窥视孔暗指色情窃看秀,但做品中并没有窃看的称心感:独一的演出者是你本身的眼睛在眼眶中飘动,并放大到无限大。

鉴于该做品的另一个题目《无尽的恋爱秀》,看寡似乎是想在某人的陪同下,通过第二个窥视孔来体验那个安装;两双眼睛将被投射到房间四周,并融为一体。 [12]那件做品的题目——就像她的其他做品和展览一样,如《永久之爱》 ( Love forever ) 、《爱之屋》 ( Love Room ) 、《无尽的恋爱秀》——是20世纪60年代典型的迷幻主义的觉得,它吸惹人们妄想一个配合的社会身体 (social body),而那个社会身体在主体间的内在性,将抹往个别的差别:“你需要以爱”来匹敌本位主义的本钱主义。 [13]“无尽之爱”的伦理,固然以自我禁锢的激动为前提,但最末是为情色合成而办事:“与永久融为一体。抹往你的个性。成为情况的一部门。忘乎本身。自我扑灭是独一的路……我将成为永久的一部门,我们在爱中抹往本身。” [14]

©Yayoi Kusama | Kusama's Peep Show or Endless Love Show (1966)

抹除自我的形象,在卢卡斯·萨马拉斯 (Lucas Samaras, 1936— )自20世纪60年代末以来的做品中也是经久不衰的主题。在他的《主动宝丽来》 ( Autopolaroids , 1970—1971) 中,他将本身的赤身形象双重和三重曝光以闪现他的轮廓,他的手和身体在他的家具上的孔洞中渐渐消逝、在他的厨房里拥抱本身,或者在暗影和光池中被抹除。那种对他的形象和情况的双重和模仿关系,在《镜室》 ( Mirror Room ) 中则摘用三维形式,并于1966年在纽约的佩斯 (Pace)画廊初次展出。与草间的六边形《窥视秀》差别,萨马拉斯的做品由一个立方体构成,看者进进此中。那个房间足够大,不只能够包容站立的参看者,还能够包容一张同样充满镜子的桌椅。假设说草间的做品在无限的幻觉中具有扩大的连接性(八角形的墙面反射出的光线足以让看者在暗中中辨认出倍增的面目面貌),那么萨马拉斯由数百个较小的镜面板构成的板式房间,则将看者对身体和空间的感知消解成一个万花简般的碎片。

金·莱文 (Kim Levin)曾如是描述走进那件做品的履历:“产生看到本身无休行撤退退却的迷惘不稳感,一种眩晕感,一种胃部坠落感,像从坠落的梦中落下一般。” [15]1966年,购得该做品的阿尔布莱特-克诺克斯 (Albright-Knox)艺术馆馆长布法罗 (Buffalo)用更欣喜的语言描述道:“当你身处此中时,你会觉得你飘浮在云端之上。无限的空间向四面方延伸。你看到本身被反射了几千次。” [16]但是,假设说草间用镜面反射是为了办事“无尽的爱”,那么萨马拉斯的做品则源于更暴力和病态的激动。在给阿尔布莱特-克诺克斯艺术馆的声明中,萨马拉斯写道:“1963年摆布,当我把那个设法融进一部短篇小说《杀戮者》中时,我就想到了一个完全被镜子笼盖的立方体房间。”莱文也笔录了在希腊长大的萨马拉斯若何回忆一具尸体在房子里遮住镜子的“可怕”风俗。 [17]但对艺术家来说,更重要的是镜子在青少年期间的利用体例:“被用来查抄一小我的身体身份的一部门,也被用来搀扶帮助模仿成年人和异性的身体。有时,一小我在镜中的形象成了看寡,但大大都时候,它是感知的一种来源。” [18]关于看寡来说,《镜室》也构建了一种碎片化的身体体验。

萨马拉斯陆续逃觅镜面空间主题,但如今却带有凌虐狂的企图。1967年的《走廊1》 ( Corridor I ) 由一条镜面走廊构成,跟着天花板降低,走廊主动回转两次,曲到看寡必需蹲下身才气分开做品;1968年,他在卡塞尔造造的《房间3》 ( Room 3 ) 则回到立方体形式,但表里都拆上凸起的镜面尖刺。从一个低矮的门进进,当参看者试图站起来时,他们的头总会碰到进口上方的尖刺上。佩斯画廊的总监阿诺德·格利姆彻 (Arnold Glimcher)生动地描述那件做品的迷惘性特征:“在光滑潮湿的暗光中,你不晓得点到底在哪里,你完全被按捺住,你的感知才能完全紊乱。那实的太可怕了。” [19]

在关于草间和萨马拉斯的讨论中,我们重视到,看寡对那件做品的描述分为两类:海洋般的幸福或幽闭的恐惧。那不是艺术家所能揣测的,体验如许的做品也没有“准确”或“错误”的体例。因为那些做品操纵镜面反射来让我们的自我存在感错位,玩弄我们的标的目的感,它们征用了小我的反响,反映了拉康的精神阐发所理解的自我的双重角色:要么做为一种安抚性的防御,抵御碎片化;要么做为一种太懦弱的海市蜃楼。

©Lucas Samaras | Room 2 (1966)

正文:

[1] Roger Caillois,"Mimicry and Legendary Psychasthenia", in Annette Michelson (ed.), October: The First Decade, 1976—1986 , Cambridge, Mass, 1998, p.72.

[2] Eugène Minkowski, Lived Time, Evanston, 1970, pp.428, p.405.

[3] Ibid, p.429.

[4] Caillois, Ibid,. 闵可夫斯基也被梅洛-庞蒂引用,但后者并未提及闵可夫斯基文本中的自我消解意义。梅洛-庞蒂承受我们在暗中中的空间性会侵蚀所有的个别感,但最末发现黑夜的“神异性”、同一性特征是“令人放心的、世俗的”,是另一种“主体总生命的表达,是他通过他的身体和他的世界趋势将来的能量。”Merleau-Ponty, The Phenomenology of Perception , London, 1998, pp.283—284.

[5] Caillois, Ibid., p.70.

[6] 詹姆斯·特瑞尔与齐瓦·弗雷曼(Ziva Freiman)的访谈。( Positionen zur Kunst/Positions in Art , Vienna, 1994, p.10)亦见特瑞尔的评论,载于《詹姆斯·特瑞尔》( James Turrell , Madrid, 1993, p.65)以及《气团》( Air Mass , London, 1993, p.26):“起首,我面临的是没有对象,知觉即对象;其次,我面临的不是形象,因为我想制止联想与象征性思维;第三,我面临的是没有焦点或特定的处所看。在没有对象、没有形象、没有焦点的情状下,你在看什么?你在看看你在看。”

[7] Turrell, in James Turrell: The Other Horizon , Vienna, 1999, p.127.

[8] Georges Didi-Huberman, "The Fable of the Place", in James Turrell: The Other Horizon , pp.46, p.54.

[9] Craig Adcock, James Turrell: The Art of Light and Space , Berkeley, 1990, p.140.

[10] Oliver Wick, "In Constant Flux—The Search for the In Between", in James Turrell: Long Green , Zurich, 1990, p.12.

[11] 拉康在(第十次讨论班》( Seminar X )的一段话中做了生动的描述:“我在镜像中的形象,用希罕的、令人焦虑的、不属于我的眼睛凝视着我:某种亮堂的弹珠,完全预备好了从它们的眼眶里跳出来。”Borch-Jacobsen, Lacan: The Absolute Master , Stanford, CA, 1991, p.232.

[12] 一位评论家在与老婆参看草间的《窥视秀》时,欣喜地必定了那一企图,他觉得“图像不竭地反映在似乎无限无尽的天花板和墙壁上,不竭变得紊乱——因而,人们觉得本身是某个爆炸性的喜好空间的一个构成部门”。Joseph Nechtvatal, “Yayoi Kusama: Installations, Maison de la culture du Japon, Paris”,

[13] 1968年,草间以华尔街为目标,停止了至少三次表演。一篇新闻稿写道:“污秽的华尔街汉子与波尔卡圆点。自觉的华尔街汉子与波尔卡圆点在他们的赤身的衣服。”草间,1968年在华尔街的赤身抗议活动的新闻稿。Laura Hoptman, Akira Tatehata, Udo Kultermann, Yayoi Kusama , London, 2000, p.107.

[14] 草间弥生的《自我扑灭》( Self-obliteration )的初次行为演出的海报(1968年);以及贾德·亚库尔特的摘访(1968年),均载于上书,第112页。她比来的安装做品,如《水上的萤火虫》( Fireflies on the Water , 2000)让我们间接沉浸在做品中。我们进进一个暗中的房间(5m×5m×3m),来到一个黑色水池上的小船埠;墙壁上有镜子,天花板上挂着小彩灯(“萤火虫”),在水面上反射出重现的无限。我们本身的倒影被抛进一个海洋漩涡中,那个漩涡向四面八方延伸,无限无尽。我们失往了所有的空间感和标的目的感,并与情况融为一体——那种体验被互联网上的一位艺术评论家描述为类似于潜水或进进天文馆:“兴高采烈和幽闭惧怕”“充满活力……但又令人深感不安”。

[15] Levin, Lucas Samaras , New York, 1975, p.71. 她的评论让人想起布鲁斯·瑙曼的看察,即参看他的“录像走廊”的看寡会可靠地体验到“从悬崖上走下来或掉进洞里”的觉得。Nauman, in Willoughby Sharp, "Interview with Bruce Nauman", in Bruce Nauman , London, 1988, p.97.

[16] Gordon M. Smith, in Jean Reeves, "New Dazzler at Albright Knox: Room with Mirrors to Infinity", Buffalo Evening News, 18 November 1966.

[17] 卢卡斯·萨马拉斯致默多克先生的信,第1页。关于家庭,萨马拉斯说道:“镜中花,水中月。(the mirror had connotations of devilry and vanity)”

[18] 同上,第2页。

[19] Arnold Glimcher, in Levin, Ibid., p.71. 萨马拉斯关于那件做品说道:“其其实那个房间里,你百分之九十的时间都在损害本身。那很致命!”

选自《安装艺术:一部责备史》,中国美术学院出书社,2021.12

|克莱尔·毕肖普(Claire Bishop),艺术史传授,被普遍认为是现代艺术的原创性思惟家与创造性的阐明者。她从英国埃塞克斯大学(University of Essex)获得博士学位(2002年)。其代表做《安装艺术:一部责备史》一经出书便敏捷成为对该主题感兴致的人不成或缺的资本,她编纂的《参与》( Particiation , 2006)和另一本代表做《人造天堂:参与式艺术与看看者的政治》( Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship , 2012)均遭到高度评判。其著作已被翻译成20种语言。

|译者简介:张钟萄,从哲学系获得博士学位,后于中国美术学院处置艺术哲学与现代艺术研究,并在雕塑与公共艺术学院传授相关课程。研究标的目的还包罗伦理学与数字文化。他同时也撰写艺术评论。

题图:

排版:阿飞

转载请联络后台并说明小我信息

汉娜·阿伦特—布吕赫部落:一个世界主义小岛

论荷尔德林丨他努力于发现人并将他交还给命运

蓝花:假设故事的初步就是发现,结尾必定是觅觅