清华美院结业论文推介 | 安然时代染织工艺的“纹造”与“色造”

安然时代染织工艺的“纹造”与“色造”

做者:刘木维

清华美院艺术史论系2020届博士结业生

批示教师:张夫也 传授

*本文内容节选改写自做者的博士学位论文《日本安然时代工艺美术研究》,未经答应不得转载

藤原时代初期以来,织物需求急剧增加,开展也尤为显著。墨雀天皇承平3年(933年)之后,安然京日益紊乱,匪徒横行,因兵变多发,诸国工业废置,织部司官人监视织布町的工人造造绫锦,跟着时代趋向的改变,染织物的数量起头逐步削减,以宋锦为首,其它织物也陆续停行进口。但不久之后又闪现出燎原之火之势,承平7年(937年),吴越人抵达日本,带往锦绣织物以及黄金珍器,大多为出自杭州临安府或是苏州的织锦及金襴类织物。花山天皇宽和2年(986年),以及三条天皇长和元年(1013年)时,宋代商人抵达日本,同样贡纳了锦绣等物。其间,在御冷泉天皇(967—969年在位)期间,据藤原明衡在《新猿乐记》中的记载,日本已经起头出口象眼纭繝、高丽软锦、东京锦、浮线绫、蝉羽、绢布、丝绵、绞缬以及绀布等织物。可见,织部司复兴了染织工艺,天庆之乱以后的数百年间开展都反常迅猛,和锦工艺日益精进。白河天皇应德二年(1085年),织造出御室惟信亲王的横帔,量地属于宝珠锦或轮宝锦,闪现出宝珠或轮宝的纹样,其时的和锦已展现出释教文化的气氛。由此可知,固然平将门与藤原纯友的叛逆,以致染织工艺一度陷进萧条,但得益于国度的官方治理,加之进口日本的宋锦,再次酝酿了复兴的契机。

纹样规定在安然时代称之为“文造”(纹造),用色治理轨制则称之为“色造”,其时的纹样与颜色一样,都有相关的章法。例如关于束带朝服的规定,天皇御袍利用黄櫨染(图1),纹样利用桐竹凤凰(图2)。此纹样的由来,缘于黄帝出行南园时,凤凰在梧桐树上停留,口衔竹之宝的典故。《韩诗别传·卷八》记载:“于是黄帝乃眼黄衣,戴黄冕,致齐千官,凤乃蔽日而至……凤乃行帝东园,集帝梧桐,食帝竹食,没身不往”。衔食竹之宝,驻留于梧桐树之上,如许的意象仅限于凤凰。《晋书·苻坚载记下》记载:“凤凰凤凰行阿房,坚以凤凰,非梧桐不栖,非竹宝不食,乃植桐竹数十万株干阿房成,以待之”。安然时代,此纹样的构图及风气已经趋于洗练,闪现出和风化的特征,颇具时代与民族特色。《续日本后纪》记载:“天长十年(834年)11月,悠纪山上栽梧桐,两凤凰集其上,从其树中,起五色云”。悠纪一带是蓬莱山,山中梧桐栖有凤凰,萦绕五色云,与日月星辰共喊,其间“山前天老与麒麟并立,吴竹茂盛”,主基殿供奉有西王母,有凤凰、麒麟以及仙鹤相伴。标山即位于大尝会的悠纪殿与主基殿的前方,神从高天原降临标山,富于祥瑞思惟,颇具神话意趣,后世祭奠仪式的山车,即摘用了标山的形态。

展开全文

上皇的御衣,另有红白之橡,赤袍之上粉饰以云立涌和桐竹纹样(简称“桐纹”)。皇太子的黄丹袍上则为鸳鸯丸纹(图3)。云立涌即翻卷涌动的云纹,被视为是一种象征祥瑞的意象(图4)。《日本书纪·卷一·神代纪》记载“大蛇所居之上常有云气”。《日本书纪·卷十三·允恭纪》中,衣通郎姬献给天皇的诗歌中亦描写到:“我待君来今进夜,山岭之云恰驻留”。鸳鸯丸纹在蛮绘中运用非常普遍,自古便以鸳鸯来寓意相亲相爱。崔豹的《古今注》记载:“鸳鸯雌雄不曾相离,人得其一则其一思而死,故名匹鸟也,私名唤之”。在古代日本,来自于南方的万叶人老是歌咏鸳鸯,并时常将之运用于粉饰纹样。在安然时代,鸳鸯属于蛮绘中的圆形纹样,粉饰性较强。此外,其时规定亲王服饰利用云鹤纹(图5),亦容许五级以上的官臣利用云鹤纹。“云立涌”亦可用于高官服饰,同时还利用花鲣鱼、唐草、窠、菱、龟甲等纹样。虽为扈从官但身世于附近卫的崇高身份则可利用狮子丸纹,右近卫身世利用熊丸纹。那些纹样在安然时代皆属于丸绘,近卫的舞人亦可利用狮子丸纹刺绣。

此外亦规定,天皇的下袭利用小葵纹(图6),下臣利用卧蝶纹以及里菱纹。天皇御用曲衣为小葵底纹,并共同利用凤凰丸纹以及松喰鹤丸纹(图8、9、10)等。皇族女子则大多利用龟甲地(图11、12)和葵地纹。非御引曲衣在凡是情状下利用卧蝶纹。那种卧蝶纹样自古以来也被称为浮线绫(图7),亦做为一种绫的名称,而卧蝶丸纹是指在形态上将蝴蝶的卧姿描画出来,并表示为圆形构图。公卿表袴上利用白浮线绫的窠霞纹,中年附加藤丸纹。指贳亦为括袴,元服之前利用深紫色的龟甲底色(图5),并配以白卧蝶的浮纹。元服后则利用淡紫色龟甲,30岁利用鸟襷纹、40岁利用八藤丸纹,其后利用缥色八藤,70岁利用藤丸等。天皇的指贳(裤子)则利用窠、霰、云立涌等纹样。

le data-draft-node="block" data-draft-type="table" data-size="normal" data-row-style="normal"

根据调庸规定,东海、东山、北陆、山阴、南海、西海等地贡纳的织物纹样品种亦极为丰富,较为常见的纹样有:以一窠、二窠、三窠、五窠、七窠为主的菰核、大结花、小结花、小花、二花、菜花、续花、散花、小莲花以及野草、蔷薇、葡萄、连水、珠、小车、浮线、小鹦鹉、狮子、鹰、蝉、远山等图案款式。那些多用于绫的纹样,颠末传承自奈良时代的挑文师批示,并融进了别样的风土特色,展示出特殊的和风风气。那些极具天然意趣的纹样,与贵族社会的爱好息息相关,并努力于纹样形造的开展与立异。安然时代中后期的织物,无论是出产自织部司,仍是产自诸知行国以及处所,陪伴着时代的变迁,陪伴着织布司以及挑文师的变更,纹样的轨制逐步趋于同一。相关机构与工匠的协做与合成,也成为染织工艺“和风化”的重要启事之一。

安然时代的染织工艺中利用的染料大多为动物萃取的纯天然染料。那些染料来源于多种动物的花、叶、茎、根等部位的天然色素。为使线、布染色不变,需要时会加进灰汁等物量做为不变剂。此外,还需要促进染色的物量媒染剂,如栀子等。安然时代的染料根据呈色大致能够分为红色系、蓝色系、黄色系与紫色系。

1、红色系。红色系的天然染料以红花和茜为代表。红花为菊科草本动物,与大大都萃取根、茎、叶的动物差别,红花的染料来自于其花瓣。红花的花瓣中含有黄色和红色两种色素,为凸显红色,起首要停止水洗,使黄色色素流失。茜为茜草科草本动物,染料来自其根部的红色色素。苏芳为从豆科动物苏木树干的中心提取的染料,通过媒染剂能够闪现出紫色或红色。苏木是日本所没有的南方动物,为进口品种。此外,常用的臙脂属于紫色系的染料。2、蓝色系。蓝色系泛指青色的天然染料。蓝在那里并不是特指某种动物名称,而是由多种染料构成。蓝色染料自古以来就普遍运用于世界各地。印度有豆科动物提取的印度蓝,琉球有爵床科动物提取的琉球蓝,日本的蓼蓝则为提取于蓼科属的动物蓼蓝叶的色素。提取体例有间接从叶片中抽取,但是生叶染料仅可拔取盛夏时节的叶片,且染色较浅。有时也将叶片浸泡在灰汁等碱性液体中,即便用沉淀法提取染料。之后还呈现了“蒅法”,蒅(Sukumo) 指靛青染料。其提取步调大致为:起首将蓼蓝叶足够枯燥,之后再用水蒸并停止发酵,构成一品种似腐叶的形态,那即是蒅。其造造工序繁琐,周期较长。将蒅用做染料时,会将其放置于添加了灰汁等碱性成分以及日本酒的混合液体之中停止再度发酵,那个过程被称之为造蓝。那种天然的蓝色染料,实在来之不容易。此外,绀是比靛蓝更深的染料,缥(Hanada)、浅葱等则为是呈色深浅纷歧产生的中间色,萌黄等绿色系的染料亦是蓝与黄色共同闪现的。3、黄色系。黄色染料较多,如刈安、黄檗、郁金、栀子/收子等。4、紫色系。紫色染料次要来源于紫科动物紫草的根部。此外,红色系染料来源的苏芳和胭脂亦可造造出紫色染料。地中海沿岸亦有提取自贝壳类内脏的贝紫。

安然时代的染造工艺由内染司和染殿(后合并于扫部寮)协做负责。《延喜式·人员令》关于内染司记载有:“正一人掌供御杂染物之属,佑一人,令吏一人,染师2人,使部6人,曲丁1人”。御用染物则在染殿造造。《荣华物语》亦呈现过关于“染殿”、“打殿”的描述。安然时代的染织物,根据用处和利用者的身份级别,造定了严厉的用色轨制。

安然时代的服饰配色中,以黄栌、黄丹为更高级别。在束带朝服中,天皇穿戴黄栌染的御袍,皇太子穿戴黄丹袍,那是在安然时代初期才逐渐确立的用色轨制之一。因而黄栌、黄丹以及与之附近的颜色皆被列为禁色,其别人制止穿戴与此类似的颜色。《三代实录》中关于禁色记载到:“元庆五年,禁男女着茜、红花、交染、收子之色,不管深浅,勿听服用,以其色涉浅黄丹也”。贞看年间,关于现代僧侣法服的颜色和品种亦有所规定:僧尼法服不消凌罗锦绮等违法之色,据僧尼令,僧尼听着木兰、青碧、皂、黄及壤色等衣,凌罗锦绮皆不得服用。《行事钞》中记载:“余于蜀都,亲见木兰树皮,赤黑色明显,能够为染,微有香气,袈裟赤色明显,准此木兰色”。因而,僧侣多身着木兰色,木兰属于壤色,黄橡则属于赤类杂色。

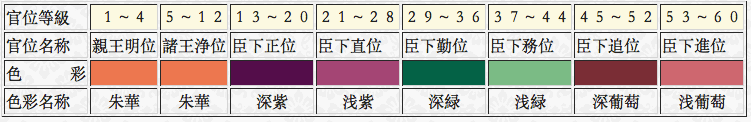

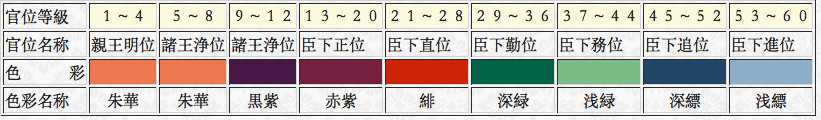

a 冠位十二阶冠色示企图/大德、小德紫色呈色示企图

b 天武天皇期间的60阶服饰用色轨制

c 持统天皇期间的60阶服饰用色造

安然时代继续了奈良时代的紫色。紫色,最后用于推古天皇11年(603年)起头施行的“冠位”,此中大德、小德利用紫冠的发端,因而紫色为“德之色”。《日本书纪·卷第二十四·皇极天皇》中记载:皇极天皇2年(643年),“私授紫冠于子进鹿,拟大臣位”;孝德天皇3年(646年)有“七色十三阶”的冠造,此中深紫色位列第一。天武天皇期间(673—686年在位)以及持统天皇期间(690—697年在位)的60阶服饰色造中亦关于紫色有着详尽的规定(图13),紫色的呈色发作了必然改变,起头逐步加深。希罗多德曾描述到,美地亚的迪奥凯斯王在艾克巴塔那城修建的七重圆盘粉饰有黑白青紫赤五色。此外,据唐《开元令》,可知李唐之色,亦以紫为贵。孔子曾有言,“恶紫之夺墨也”,描述紫色侵扰了墨红的古造。赵彦卫在《云麓漫钞》中亦记载,孟子曰,“恶紫夺墨也,盖墨与紫相乱久矣”。“仁宗晚年京师染紫,变其色,而加重,先染而做青,徐以紫草加染,谓之“油紫”,自后只以重色,为紫色,愈久人愈珍之,与墨大不相类。淳熙中北方染紫,极明显,中国亦效之,目为北紫,概不先染青,而改绯为脚,用紫草,少少,其实复古之紫色,而诚可夺墨……”。由此则知,古之墨以赤汁染之,紫与墨实相往不多,今之浅紫便与之类似。古代的紫色,下以青色打底,起首染成绯色,其上利用少许紫根汁,因而谓之“紫夺墨”。然而,虽说后世的油紫色中并没有赤色,而是利用日本的传统染料茜草汁停止染色,所以仍是有可能与墨色稠浊。此外,西亚自古以来,就摘集幼发拉底河至波斯湾的贝壳,并从中提取天然染料。在印度释教中,亦描画有可用于染色的紫色莲草。

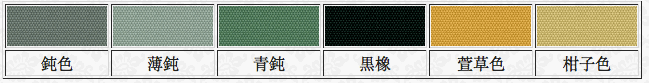

在中国和日本,除黑白红黄青之外,还有良多西亚文化系统的色系。中国隋炀帝期间以紫绯、绿青为命服,隋帝巡游之时亦多有表现,而其造延续至唐,并影响了日本的染色轨制。《日本跋文》中记载:弘仁元年9月25日,“大臣身带二位者,听着中紫。今宜改着深紫。又诸王二位以下五位以上,及诸臣二位、三位者,依令条,着浅紫,今改着中紫。又往大同二年造,四窠以上不得服用者。今听五位以上服用”。由此可见,紫色确实可以凸显气量与档次,蕴含低调中庸之意,但是并不是权力与力量的明白表征。《代宗实录》记载:大历三年(768年),“僧惠崇内赐紫袈裟,纪认为此位僧赐紫衣之始”。关于紫色的色造在《延喜式》中亦有着明白的正式规定,据《延喜式》:深紫色用于王、亲王、四品、诸臣一位及大臣等;中紫用于王、二、三、四、五位、陈夏二、三位。因而深紫色与浅紫色一度亦被列为禁色。此外还规定有灭紫、深灭紫、浅灭紫等。臣下四位利用深绯,五位利用浅绯,另有纹饰苏橡、葡萄以及韩红花、退红、收子(栀子)、白象等。官阶品级六、七位者利用深绿,在此根底上亦有中绿、浅绿、青绿等色;官阶八初位利用深缥与浅缥,另有深蓝、中蓝、浅蓝、白蓝色等色,另规定有无位阶之分的深黄、浅黄等色。圆融天皇(969—984年在位)期间,染色轨制发作剧变,开展造鸟羽上皇(1107—1123年在位)期间,则造定了强逼性的打扮服装规定,更改为官阶四位以上着黑色,五位着绯色,六、七位着深绿色,八初位深缥色等(图14)。此外,在色造规定中,除禁色(图15)之外,亦有用于孝服的“忌色”(图16),如钝色、黑橡等。宽平八年(896年),规定了缝殿寮中杂染费用的颜色与染料,列了然其时的染色轨制,由此可知染色轨制中的规定色造及其各自响应的素材。

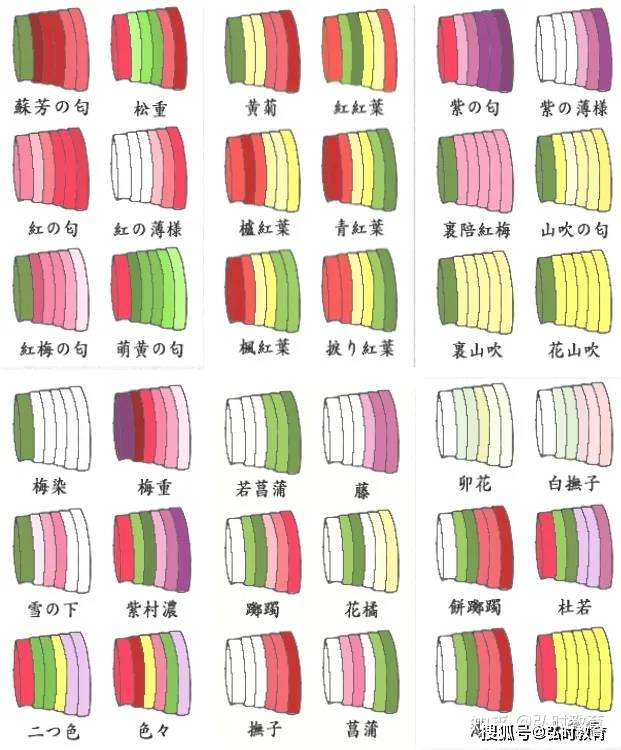

藤原道长的全盛期间,织物染色的审美逃求一反常态,表示之一即在无色的底布上反复停止染色,并开展成为一种特殊的粉饰款式。那种色彩搭配逃求与天然的协调,并陪伴着四时变迁等天然的节拍,或是以春夏秋冬的山野之色及天井草木的改变为根底,在服饰染色中表现着诸如梅、藤、菊等动物的色彩,以适应四时的色系转换来闪现出次序美,亦照顾着人心里的感性美。

“重色目”(图17—22)与“袭色目”(图23)一样,决定了安然时代四时上衣的内外色彩以及纹饰,亦关于染织工艺的染色轨制产生了决定性的影响。《荣华物语》中记载了如掻练袭、柳、樱、葡萄染等反映着红梅浓浅色调的女房服饰,与柳、樱、山吹、红梅、萠葱那五色交相唤应,一人着三色,每人每色着五层,三色则为15件。着6层、7层者则为18或20余件。清少纳言《枕草子》中亦记载了“青末浓”的衣裳、唐绫造“柳纹御衣”,“镶嵌御衣”等……冬着踯躅、掻练、苏芳之配色,夏着二蓝、白襲之配色。女性偏好浅色类,如葡萄染、萌黄、樱、红梅等,夏着二蓝,秋着枯野,春着樱花,冬着青朽叶等。那种用于套穿的叠色体例是关于色彩及搭配的感性逃求,不只表现出染织与服饰工艺的兴旺水平,反映了安然时代较高的审美取向,亦显示了其时的色彩文化。安然时代的服饰与染织,做为染织物而言要比彩绘更具有动态性,而且传达出日本民族心理上的灵敏与微妙气息,将安然时代生活的感性高度与文化特量合成在一路。在之后的镰仓时代曲至室町时代,支流色彩逐步开展为茶道的“黑”,桃山时代的时髦趋向则为金色,由此可见,服饰染织用色始末反映着时代的心理意向。

(为版面简洁,在此省略原文脚注及部门配图,敬请见谅)