汉魏六朝时自我熟悉的进步和文学的独立使其时的文章更富思惟

假设谈起中国古代的文学,能够说各个期间都有本身独具特色的文学特征和形式,如汉赋、六朝骈文、唐诗、宋词、元曲、明清小说等等。说起骈文来,良多人城市存眷里面形式上的对仗,并且到了唐朝时,韩愈因为骈文的不达时宜策动了古文运动,鼎力责备骈文。其实每个时代有每个时代的做品,也都有本身的特色。骈文到了韩愈阿谁期间确实已经丧失了生气,但是在其流行的时代,仍是传播下来良多精品,并且即便是在那个时代,其文章也不满是那种形式的。那汉魏六朝时为什么能呈现那种风气的文章呢?

两汉至南北朝散文的开展演变及其特征的构成,原因是多方面的,但次要的有两个方面:

自我熟悉的不竭进步,要求本身人格、个性、价值得到社会应有的尊重

原始社会的人们的熟悉程度低下,他们无法理解和掌握本身的存亡祸福,对宇宙间的一切感应神异莫测,于是,产生出种种神话迷信看念:宇宙的一切事物及其运动改变,都是由一个更高的神安放和批示的,他的部属有日月山水、风云雷电等各个方面或各个系统的神。

被天命论统治着的人们,底子不往想人的威严、人格的独立和个性的自在,他们本色上是神的奴隶。

因为消费力的开展,科学程度的进步,人们收配天然的力量的增长,从春秋期间起头,那种天命论的统治逐步发作了摆荡。

春秋期间闻名的政治家、思惟家子产不信天命,认为天道管不住人事,孔子则对天命和鬼神表达思疑。

到了战国,荀子反天命的思惟出格强烈。恰是在越来越多的人逐步脱节天命论的枷锁,通过本身的力量和活动在越来越大的水平上,掌握了本身命运的汗青前提下,《左传》、《国语》和《战国策》的做者们,才大白了在着重记叙严重汗青事务的同时,应表示重要汗青人物活动的事理。

陈胜

从春秋大国争霸、战国七雄相持到秦的同一那一汗青巨变,空前展现出人的活动的浩荡能力。高视阔步的秦王朝很快就被陈涉所点燃的燎原星火烧为灰烬,则再一次展现了人对汗青的浩荡感化。

展开全文

那两次浩荡的汗青事情,使汉代人遭到极大震动,引起了他们深深的根究。贾谊等人通过对秦朝兴亡原因的切磋和总结,末于熟悉到:秦的兴亡纯属人事,与天道无关,那标记着人们对社会汗青的熟悉到达了一个新的程度。

汉朝的统治者用新的办法来看察世界,在总结秦王朝体味教训的根底上,造定国策,颠末七十年摆布的勤奋,国力空前强大。人们进一步看到了本身的力量和价值,对出息充满了自信心和期看。

董仲舒的“天人合一”、“大一统”的哲学理论、汉赋的宏伟气焰和高歌腔调、《史记》的浩荡规模,就是其凸起的表示。

《史记》之所以能开崭新的修史编制,也与人们对本身存在价值的新发现有关。先秦的纪年体和国别体史乘的编者们,着重事务论述,而做为纪传体的《史记》则以报酬重,反映了史家看点的改变,起头重视到人的重要汗青感化。

《史记》

同时,先秦史乘很少笔录社会下层人物的活动,而《史记》则为汗青上各个阶级的出色人物都立了传,那也反映出汉代人在很大水平上脱节了天命论的束缚。在国运昌隆的西汉,人们对本身的力量充满自信,逃求事功成为一时的风气。

被鲁迅称为“西汉鸿文”的贾谊、晃谱的政论文、策仲舒的计谋,以至以论述道家思惟面孔呈现的《淮南子》,都无不表示出对立功立业的期看。因而,有北逐匈奴、南平南越、西通西域、东灭朝鲜、开发西南的豪举。

但另一方面,那时的人们是从政治角度来看人的价值的,那反映在散文上就表示出写人们的政治活动、政治看点的多,写个别人格和个性的少;议论性的做品多,叙事性的做品少,抒情性的更少,而记叙性的文章中,也是叙事的多,写人的少。

从东汉后期起头,情状渐渐起了改变,记人和抒情的做品增加了。好比,从蔡邕起呈现了很多碑传文,他小我就写了大约40篇,在他以前根本上没有那种体裁。

到了魏晋南北朝,情状就与汉代很纷歧样了。人们从底子上意识到了本身不是为天主而存在,也不是为某种看念或原则而存存的,而是为本身存在的,因而,个别的人、人格和个性应该得到尊重。

竹林七贤

建安曹氏兄弟与竹林七贤等人那种“则连舆,行则接席”的友谊和“觞酌时髦,丝竹并奏,酒酣耳热,仰而赋诗”的文士生活,他们觉得是极有意义的。

“竹林七贤”的无视礼制、放浪形骸和率性自适,也极有价值。例如嵇康在《与山巨源绝交书》中认为仕进会束缚人的个性和自在,从而断然回绝了山涛(即文中的山巨源,七贤之一)的选举,并公布与之绝交。

他后来遭司马氏集团杀戮,曲光临刑时还索琴弹《广陵散》,可惜乐曲的失传和本身的自在生活的完毕,可见他对人生价值的观点同传统看念的相往甚远。

再如,陶渊明的《闲情赋》固然含有政治拜托,但他用抒发恋情的形式来表达,仍是反映了他的恋爱看。

他在文中,淋漓尽致地抒发了对意中女子的思慕和逃求的痴情:“愿在衣而为领,承华首之余芳;悲罗襟之宵离,怨秋夜之未央。愿在裳而为带,束窈窕之纤身;嗟温凉之异气,或脱故而服新。愿在发而为泽,刷玄鬓于颓肩;悲佳人之屡沐,从白水以枯煎。愿在眉而为黛,随瞻视以闲扬;悲脂粉之尚鲜,或取毁于华妆。愿在莞而为席,安弱体于三秋;悲文茵之代御,方经年而见求。愿在丝而为履,附素足以周旋;悲去处之有节,空委弃于床前。愿在昼而为影,常依形而西东;悲高树之多荫,慨有时而差别。愿在夜而为烛,照玉容于两楹;悲扶桑之舒光,奄灭影而躲明……”

像如许无视礼教,无所顾忌地强烈热闹颂扬纯贞固执的恋爱的做品,在两汉文人中是找不到的。

陶渊明

从陶渊明的为人,也能够看出其时人们对人格的重视。他不肯为“五斗米折腰”,去官回田,躬耕自资;他把官场比做“樊笼”,田园比成自在生活的六合,认为退隐恢复了天然的“量性”,保全了独立的人格,所似他欣喜雀跃,怡然自乐。

《世说新语》里用赞扬的口吻,记叙了魏晋社会上层人物的气量风度,也表白人们对本身价值的新熟悉,例如《德性》篇里写道:“阮光禄在刻,曾有好车,借者无不皆给。有人葬母,意欲借而不敢言。阮后闻之,叹日:‘吾有车而使人不敢借,何以车为?’遂焚之。”

那则故事阐明,那时的人,以本身的思惟道德被他人领会相信为乐,以不被人领会相信为忧的思惟。

还有如《言语》篇里的:“司马景王东征,取上党李喜,认为处置中郎。因问喜日:‘昔先公辟君不就,今孤召君,何以来?’喜对日:‘先公以礼见待,故得以礼进退;明公以法见绳,喜畏法而至耳。’”

司马师

那个故事则赞誉婉言不隐、不媚显贵的言语,两则故事都反映出其时的人们对人格独立的尊重和个性自在的必定。

总之,魏晋南北朝是人的又一次醒觉,其重要标记就是对人道、人格和个性的价值的自我意识,反映在文学上就是描写、表示和颂扬人格威严、人道崇高和个性自在的做品大量呈现。

文学逐步脱节了经学的掌握,起头成为一种独立的、有益于社会和人生的精神劳动事业,改动了人们的文学看念

“文学”一词最早见于《论语·先辈》,但那里的“文学”是指学术、学问或文物轨制,与今天所谓文学的概念相差甚远。

到了汉代,人们则用“学”或“学术”来称先秦的学术和文献,即先秦人所称的文学,而以“文”或“文章”称文学之文。如《汉书·公孙弘卜式兒宽传》:“汉之得人于兹为胜,儒雅则公孙弘,董仲舒、兒宽,笃行则石建、石庆,量曲则汲黯、卜式,推贤则韩安国、郑其时,定令则赵禹、张汤,文章则司马迁、相如,风趣则东方朔、枚皋,应对则严助、墨买臣,历数则唐都、洛下闳,协律则李延年,运筹则桑弘羊,奉使则张骞、苏武,将率则卫青、霍往病,受遗则霍光、金日磾,其余不成胜纪。是以兴造功业,轨制遗文,后世莫及。孝宣承统,纂修洪业,亦讲论六艺,招选茂异,而肖看之、夏侯胜、韦玄成、严彭祖、尹更始以儒术进,刘向、王褒以文章显。”

汉代固然从理论上起头将文学和非文学加以区分,但从创做理论来看,除了诗歌和辞赋,散文还很难分清哪些是文学做品,哪些长短文学做品。

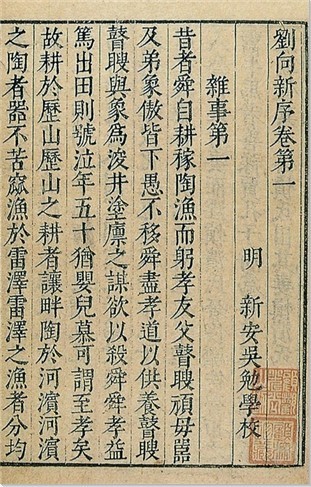

《新序》

例如《史记》的人物列传,虽说可视为列传文学做品,但它事实又是汗青散文;又如刘向的《新序》、《说苑》本是汗青故事的纂辑,可有的故事又可说是寓言文学,此中的《叶公好龙》一篇就很典型。

到了魏晋南北朝,不论是在理论上或创做理论上,文学和非文学的边界都分得比力清晰了。

那时人们将有豪情、有文摘、有韵律的做品称为“文”,将无情、无摘、无韵的做品称做“笔”,将说理阐述性的做品称为“论”。

例如梁元帝《金楼子·立言篇》:“夫子门徒,转相师受,通圣人之经者谓之儒。屈原、末玉、枚乘、长卿之徒,行于辞赋,则谓之文。今之儒,博穷子史,但能识其事,不克不及通其理省,谓之学。至于未便为诗如阎纂,善为章奏如伯松,若此之流,泛谓之笔,吟咏风谣,眷恋哀思者谓之文。而学者率多未便属辞,守其章句,迟于通变,量于心用。学者不克不及定礼乐之长短,辩经教之目标,徒能扬榷媒介,抵掌多识,然而挹源之流,亦足宝贵。笔退则非谓成篇,进则不云取义,神其巧慧,笔端罢了。至如文省,惟须绮榖纷披,宫徵靡曼,唇吻遒会,情灵摇摆。”

以上言论足够表白,其时的人关于文学和非文学的概念离我们今人的理解已经不太远了。

中国最早的诗文总集,由萧统组织编选的《昭明文选》就是根据文笔画分的理论来选文的,它将文章划出经、史、子书之外,以标明文学做品是另一类。

《文心雕龙》

刘勰的《文心雕龙》以《明诗》、《乐府》、《诧赋》、《颂赞》、《祝盟》、《铭箴》,《诔碑》、《哀吊》、《杂文》、《谐讔》、《史传》、《诸子》,《论说》、《诏策》、《檄移》,《封禅》、《章表》、《奏启》、《议对》、《书记》的次序名篇,显然是把《谐讔》以前的体裁列为“文”的一类,以后的列为“笔”一类的。

此时,人们不只区分了“文”和“笔”,并且起头对各类体裁特征和创做要求停止研究。如曹丕的《典论·论文》就将文章分为奏议、书论、铭诔,诗赋四科,指出:“奏议谊雅,书论谊理,铭诔尚实,诗赋欲丽”,体裁差别,创做要领各别。

从人们对文学功用熟悉的开展改变,能够理解到两汉至南北朝文学面孔发作改变的原因。

先秦儒家文学看的总特征是尚量重道,重视功利和适用,以尚文为手段,致用为目标。到了汉代,司马迁则提出“发奋著书”的理论,强调创做中豪情的重要性,但那种看点在其时其实不占次要地位,统治文坛的仍然是讲功利的文学看。

《毛诗序》说诗是用来“经夫妇、成贡献、厚人伦、美教化、移风俗”的,是停止政教的东西。

到了王充那里,文学看则有所朝上进步,他在《论衡·书解》说:“人无文则为朴人。土山无鹿麋,泻土无五谷,人无文德不为圣贤。”既而又在《论衡·自征》中填补说:“为世用者百篇无害,不为用者一章无补。如皆为用,则多者为上,少者为下。”

王充

他的高明处是在倡议尚用的同时主张尚文,两者并重;但他的“用”仍是没有越出儒家“厚人伦,美教化’的范畴。

可见,两汉的文艺思惟虽比先秦有所朝上进步,但并未从总体上打破先秦的框架格局。因而,那期间的散文根本上仍是“量木无文”的尚用文字,引发文学理论实正飞跃的是魏晋南北朝。

曹丕就在《典论·论文》中,以响亮的声音公布:“盖文章经国之大业,不朽之盛事。年寿有时而尽,荣乐行乎其身,二者必至之常期,未若文章之无限。”

意思就是,他所认为的文章,不但指那些“助人伦、成教化”的载道之文,也包罗了所谓虫篆之技的辞赋和离政教大旨甚远的抒情写景文章。

他把写文章说成是治国的大业、千古不朽的盛事,其地位至少不在经学之下,那阐明在建安时代做家的心中,文学是独立于经学之外的一项有益于国度、社会和人生的事业。

到南北朝,宋文帝立四学,即他正式将文学与儒学、形而上学、史学并列,标记着文学的独立性已得到国度的承认。

在人的价值和文的价值从头发现的社会汗青前提下,做家们有意识地、自觉地、大量地创做出写人道、人格、人的各方面生活和思惟豪情的散文做品就是一定的了。

当然,两汉至南北朝散文开展的构成,还对汗青上文学创做体味的积存和艺术身手的继续与开展,也有着极大的关系。

那个是普适性原理,适用于对任何文学艺术,甚至于任何文明开展过程的摸索阐发。