崇祯五年十二月,杭州下了一场大雪,张岱在西湖留下了一篇千古名做

杭州,那座有着两千多年悠久汗青的文化名城,是诗人们最情愿描摹、抒写、赞誉的城市了。杭州的人文和汗青融汇到城市的每一个角落,诗人们在描写杭州的人文汗青、风俗景看的同时,也给那座城市付与了愈加丰富的内涵。

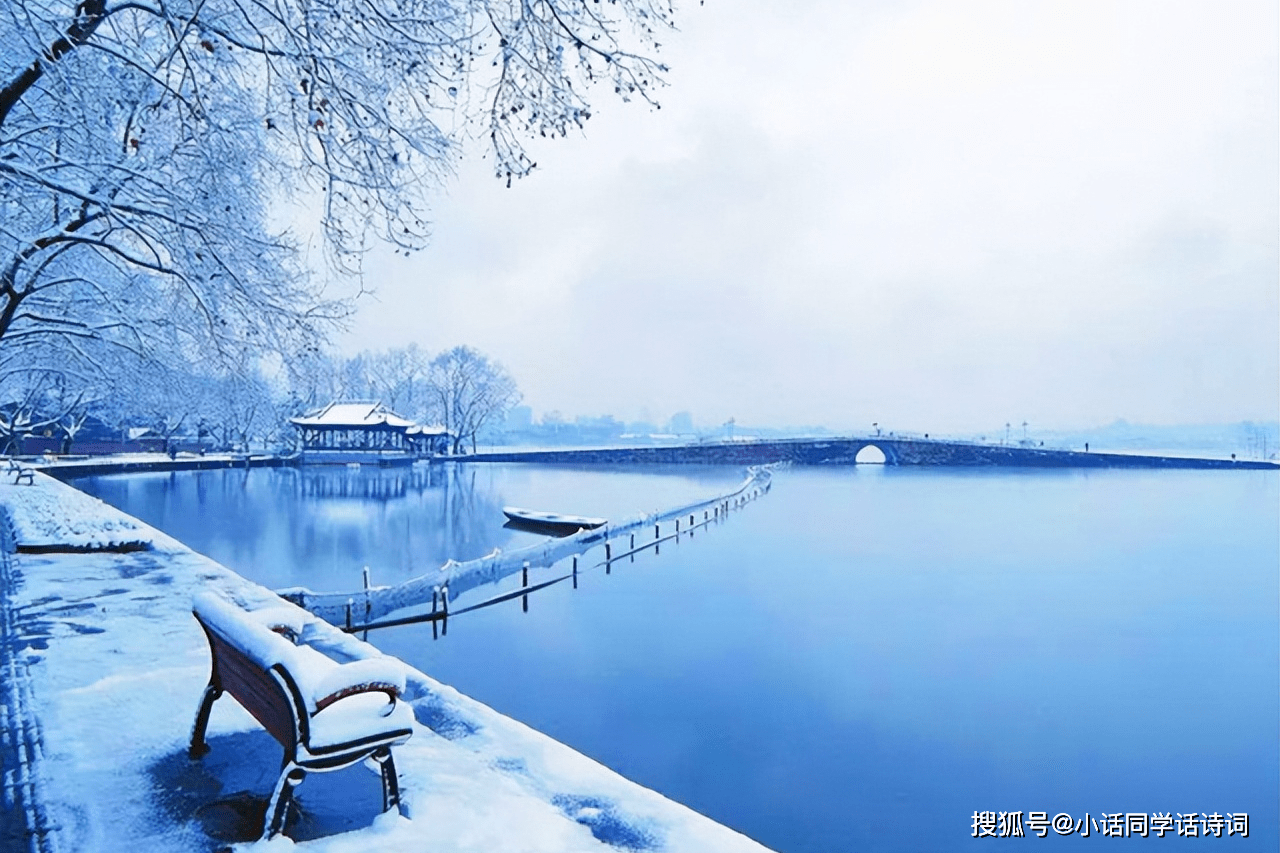

杭州是一座多水的城市,而西湖的水则是那座城市最为显眼的手刺,西湖水量充沛,有多条山涧溪水注进,像金沙涧、龙泓涧、赤山涧、长桥溪那四条天然的地表水不约而同地向一个处所流往,构成了风姿绰约的西湖。

西湖,好像一块被镶嵌在群山中的蓝宝石,一年四时变更着差别的风摘,但不管若何,那都是“淡妆浓抹总适宜”的诱人光景。喜好西湖的人良多,明末清初文学家张岱此中之一,他对西湖的喜欢,浸润着复杂的感情,有许多深厚的怀恋。

张岱与西湖

张岱,字长子,号陶庵,山阴(今浙江绍兴)人,出生于官吏世家,过着富家令郎的生活,精于茶艺鉴赏,爱好游山玩水,通晓音乐戏曲,擅长散文诗词。著有《琅嬛文集》《陶庵梦忆》《西湖梦觅》《夜航船》《三不朽图赞》等文学名著。张岱与杭州西湖的渊源深挚。

小时候,他祖父带他来杭州,赏景、访友,祖父在西湖有别墅寄园。就在阿谁时候,西湖在张岱心中打下了底色。张岱后来寓居杭州,写有许多散文诗词,描写他喜欢的杭州、西湖、西溪。在张岱的做品中,留下了他在杭州生活的许多陈迹。

中年之前,张岱目击了晚明西湖世俗社会的富贵和文人聚会的大雅。西湖有他的许多人生回忆。明朝摇摇欲坠之际,张岱分开了杭州。明亡后,他做为前朝遗民,进剡溪山中隐居著书,在山中回忆往昔,远想昔时西湖的湖光山色、人物风流。

展开全文

在张岱的心目中,西湖是故国故园的详细表现。在阔别杭州的二十八年里,西湖经常进进张岱的梦中。他于顺治十一年(1654)、顺治十四年(1657)两次到杭州。明日黄花,履历过战火洗礼的杭州西湖,已不是昔时的西湖,重游西湖的觉得也是“末不似少年游”的觉得。

他感应失落,遗憾地感慨:“余为西湖而来,今所见若此,反不若保我梦中之西湖,尚得完全无恙也。”在他的梦中,西湖是最华贵的气象。然而他梦中西湖所存在的工具,在现实的西湖中反倒没有了。

于是,张岱在如许的心态下写成《陶庵梦忆》八卷、《西湖梦觅》七十二则,将切身履历过的工作和江南及西湖景物,在笔端娓娓道来,给后世留下了一片篇篇走马观花般的文化印记,张岱本身也说:“留之后世,以做西湖之影。”

在《陶庵梦忆》和《西湖梦觅》中,可看到他曾过眼的西湖富贵,读出他散文的特色和他所具有的魏晋风度。《陶庵梦忆》中,有一篇《湖心亭看雪》,追想了他重游西湖的故事,文章静谧的美感,读来意境非凡,为后人所津津有味。

崇祯五年(1632)十二月,张岱住在西湖边。一个下了三天大雪之后的晚上,湖上一片沉寂,没有一点人和鸟的声音。他乘一叶小船,穿戴毛皮衣,带着火炉,独往湖心亭看雪,并将此次特殊的西湖之行写成一篇精巧的小品文《湖心亭看雪》。

湖心亭,中国四大名亭之一,位于西湖中心,与三潭印月、阮公墩合称湖中三岛,是西湖三岛中最早营建的岛,在宋、元时曾有湖心寺,后倾圮。明代有知府孙孟建振鹭亭,后改清喜阁,是湖心亭的前身。在湖心亭极目四眺,湖光皆收眼底,群山如列翠屏,在西湖十八景中称为“湖心平眺”。

湖心亭看雪

晚明小品在中国散文史上固然不如先秦诸子或唐宋八各人那样有目共睹,却也占有一席之地。它如开放在深山石隙间的一丛幽兰,疏花续蕊,迎风吐馨,虽无灼灼之艳,却自有一种清高拔俗的风韵。张岱的《湖心亭看雪》就是如许的一篇美文,原文如下:

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小船,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余船一芥、船中人两三粒罢了。

到亭上,有两人展毡对坐,一孺子烧酒炉正沸。见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,船子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

崇祯五年十二月,余住西湖。开头两句点明时间、地点。大意是说:崇祯五年十二月,我住在西湖边。张岱的文集中凡是涉及纪游之做,大多标明朝编年,以示不忘故国。

文章开篇的“崇祯五年”既点明详细时间,也表达本身不忘故国的情怀。夏历十二月合理隆冬多雪之时,“余住西湖”,则点明所居邻西湖。那开头的闲闲两句,却从时间和地点两个方面不着陈迹地引出下文的大雪和湖上看雪。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。紧承开头,只此两句,大雪封湖之状就令人可想,读来如觉寒气逼人。做者妙在不从视觉写大雪,而通过听觉来写,大雪事后的西湖一片静寂,湖山封冻,人、鸟都瑟缩着不敢外出,冷噤得不敢出声,连空气也似乎凝聚了,连时间似乎都停行了。

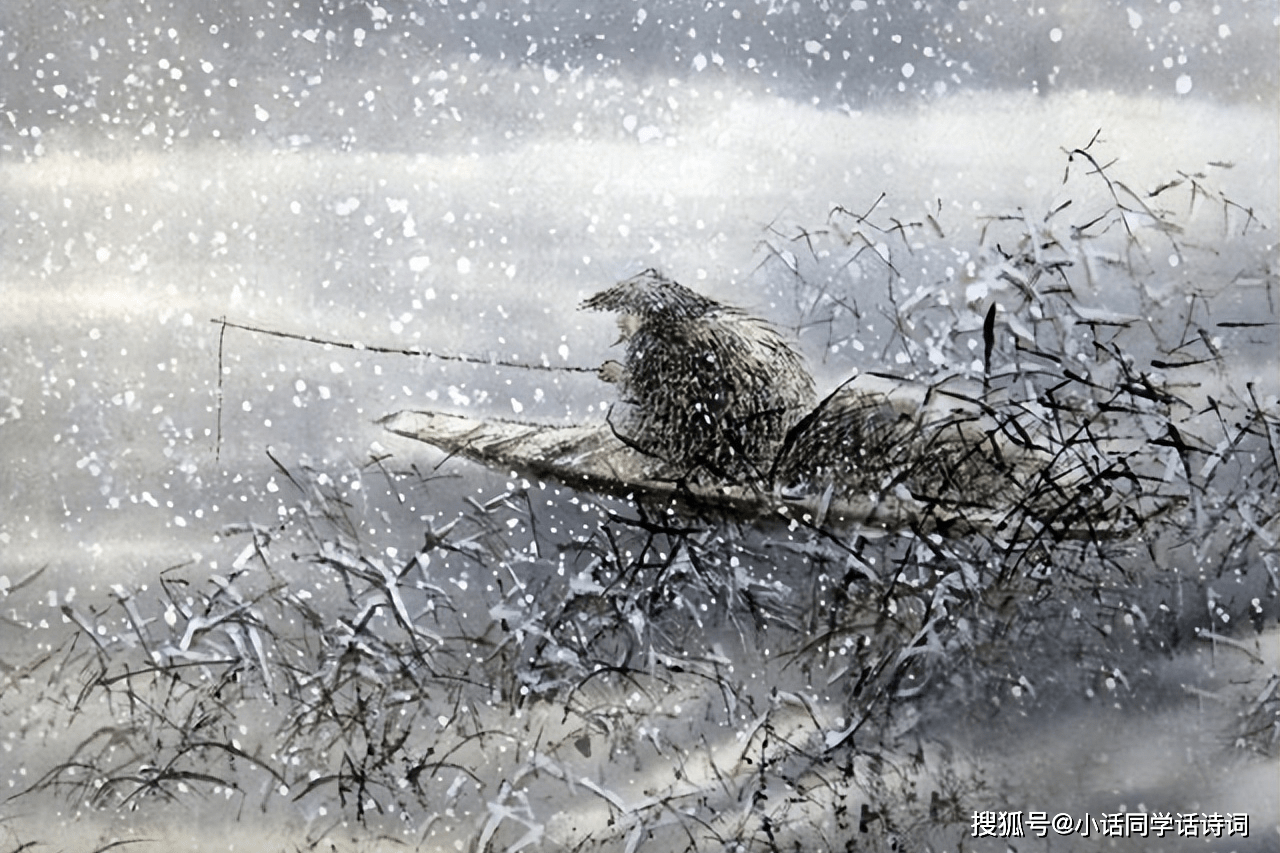

一个“绝”字,传出雪窖冰天、万籁无声的森然冷意。那是高度的适意手法,巧妙地从人的听觉和心理感触感染上画出了大雪的严肃。那个“绝“字会让人情不自禁地联想起唐代文学家柳宗元的《江雪》一诗:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤船蓑笠翁,独钓冷江雪。”

柳宗元那幅江天大雪图是从视觉着眼的,江天茫茫,人鸟无踪,独有一个雪中垂钓的渔翁,一种孤寂之感跃然纸上。张岱笔下的西湖则是“人鸟无声”,但那无声却恰是人的听觉感触感染,因而无声中仍有人在。

柳宗元的《江雪》一诗最初才点出一个“雪”字,可谓即果溯因。张岱则开篇明义,地说道,持续下了三天雪,招致湖中人鸟声俱绝,可谓先因后果。固然两人的切进点和视角纷歧样,却同样到达写景逼真的艺术效果。

假设说,柳宗元的《江雪》中的前两句是为了衬着和陪衬冷江独钓的渔翁;那么张岱《湖心亭看雪》中的前两句则为下文有人冒冷看雪做足了行文上的展垫和气氛上的衬着。

是日更定矣,余拏一小船,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。接下来的那四句大意是说:此日初更时分,我撑着一叶小船,裹着细毛皮衣,带着火炉,单独前去湖心亭看雪。

更定,指初更时分,大致相当于晚上八点摆布。试想,在雪窖冰天里,竟有人夜深出门,前去湖心亭看雪,那是一种多么迥绝流俗的孤怀雅兴啊。

杭州在天文上位于江南,雪其实不常见,何况大雪连下了三天。那不克不及不让栖身在西湖的张岱感应兴奋。于是预备好保热衣物和小火炉,欣然起行。

假设说“余拏一小船”重在表示轻松安适之感的话,那么,“余船一芥”则是将做者置身于大西湖的布景下,突感本身微如草芥的叹伤。

《庄子·逍远游》云:“覆杯水于坳堂之上,则芥为之船。”芥,即细小意。张岱此处以船喻芥,来反衬西湖之阔、六合之大,感慨人之细小如沧海一粟,沉沉浮浮,情不自禁,流落之感油然而生。

本为轻松赏雪而来,为何又遁进流落不定的情网中呢?在那里,张岱那种独抱冰雪之操守和孤高自赏的情调,不是溢于言外了吗?其所以要夜深独往,大约是既不欲人见,也不欲见人;那么,那种孤寂的情怀中,不也蕴含着避世的幽愤吗?

请看做者以多么空灵之笔来写湖中雪景:雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一 痕,湖心亭一点,与余船一芥,船中人两三粒罢了。

那实是一幅水墨模糊的湖山夜雪图,雾凇沆砀是描述湖上雪光水气,一片充满。“天与云与山与水,上下一白”,迭用三个“与”字,生动地写出天空、云层、湖水之间白茫茫浑然难辨的气象。

张岱所见的雪景起笔即描写西湖的雾凇气象,那种气象对读者理解“上下一白”是很重要的。 构成雾凇是因为冬天气候冷冷,雾气凝聚于树上,就结成了微粒,而沆砀则是空气中的白气还未凝聚的形态,所以一片迷蒙。

那时候可能没有天气变热,大雪三日后的气候极冷,又近水面,连西湖的夜雪也可见雾凇。白气、水雾、颗粒,从空中到树上,充满一片,虚幻看不清,确实就是混沌一片的起头。看不清的,还有天、云、山、水,连长堤、湖心亭、船、人,也都不成制止地被覆盖,轮廓全模糊了,混进全白的一 片水汽里,构成“上下一白”的混沌画面中依稀可辨的元素。

别的,同业者明明有“两三粒”,但张岱为何要说成是“独往”呢?除有文人的清高之外,还与柳宗元《小石潭记》一文有异曲同工之妙。柳宗元《小石潭记》写道:“坐潭上,四面竹树环合,寥寂无人,凄神冷骨,悄怆幽邃。”“同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。”

同游小石潭的人,除了柳宗元,还有五人,可是柳宗元偏偏却说寥寂无人,如许的矛盾皆与柳宗元由小潭的幽寂勾起了积郁在心里深处的清凉与孤寂,最末凄神冷骨、深陷此中,全然忘却了别人的存在。

张岱也有此意,但又比柳宗元多了一种“六合与我并生,万物与我为一”的境域逃求。那种希夷之境的逃觅既有精神上的高尚,同时亦是做者的无法之举。

六合与我并生,万物与我为一。那是简约的画,梦幻般的诗,给人一种似有若无、依稀恍惚之感。做者对数量词的锤炼功夫,不能不使我们赞颂。文中的“痕”“点”“芥”“粒”等量词,一个小似一个,写出视线的挪动,景物的改变,使人觉得神工鬼斧,生定在那儿,丝毫也撼动它不得。

那一段是写景,却又不行于写景;我们从那个混沌一片的冰雪世界中,不难感触感染到做者那种人生六合间茫茫如沧海一粟的深厚慨叹。

张岱寥寥数语,把西湖雪景一笔带过,之后便不再提及,转为弃景写人,文章又闪现出另一个境域:到亭上,有两人展毡对坐,一孺子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。

“独往湖心亭看雪”,却不料亭上已有人先我而至;那不测之笔,写出了做者不测的欣喜,也引起读者不测的惊异。但做者其实不说本身欣喜,反写先到的两位旅客见到做者的欣喜之情。

“湖中焉得更有此人!”那一赞颂固然出自二客之口,实为做者的心声。做者妙在不发一语,而尽得风流。二客“拉余同饮”,鼎足而三,颇有幸逢良知之乐,似乎给冷寂的湖山增添了一分热色,然而骨子里仍然不改其凄清的基调。

“强饮三大白”,是为了答谢良知。做者原来是不饮酒的,但对此景,当此时,逢此人,却不成不饮。饮罢相别,始“问其姓氏”,却又妙在语焉不详,只说:“是金陵人,客此。”可见那两位西湖雪景中偶遇的良知,原是异乡游子,言外有后约难期之慨。

那一补叙之笔,透露出做者的无限怅惘:茫茫六合,良知难逢,人生如雪泥鸿爪,转眼各复西东。言念及此,岂不让人黯然神伤。

行文至此,在我们看来,也算得神完意足、毫发无憾了。但做者意犹未尽,复笔写了如许几句:及下船,船子喃喃自语道:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

读至此,实使人拍案喊绝!前人论词,有点、染之说,那个尾声,可谓融点、染于一体。借船子之口,点出一个“痴”字;又以相公之“痴”与“痴似相公者”比拟较、相浸染,把一个“痴”字写透。

所谓“痴似相公”,并不是减损相公之“痴”,而是以同调来映托相公之“痴”。“喃喃”二字,描述船子喃喃自语、百思不解之状,如闻其声,如见其人。

那种处所,也恰是做者的自得处和慨叹处。文情荡漾,余味无限。痴字表白特有的感触感染,来展现他钟情山川,恬澹孤寂的特殊个性。

对张岱来说,西湖是他的梦里水乡,他在那种魂牵梦绕的忆恋西湖旧景中,抒发着时代变迁的慨叹。张岱的那一篇小品文,融叙事、写景、抒情于一炉,偶写人物,亦口吻如生。淡淡写来,情致深长,而全文连标点在内还不到二百字,光是那一点,就很值得文学喜好者借鉴和进修。

小话诗词

张岱湖心亭看雪之事发作在明末崇祯五年,是做者五十岁之后的工作。因为时代的巨变,他小我生活也发作了浩荡的改变。宴游无拘、裘马轻狂的名流生活烟消云散后,他自觉地将本身定位为明代遗民。

严冬大雪之夜,只身孤船湖中看雪,意趣悬殊于常人。读张岱的《湖心亭看雪》,很随便联想到《世说新语》中的《王子猷访戴》,同样是在大雪天,同样是驾着小船别开生面的挺拔独行,同样有酒,同样的奇遇。

在文章的结尾,王子猷说:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”张岱借孺子的口说:“莫道相公痴, 更有痴似相公者。”亦有异曲同工之妙。

王子猷做为东晋大士族家庭中的一员,大书法家王羲之第五子,是一个凭禀性行事,率性而为、不拘常礼、玩世不恭的人。王子猷访戴多被看成是名流的率性纵容,潇洒自适。张岱的湖心亭看雪,或许也是名流率性纵容的魏晋遗风的延续吧。