古代将汗青博物馆化的成果

在古代,良多朝代都将汗青博物馆化,固然修了史乘,但并不是实在的汗青,而是陈列在博物馆中的死物。将汗青博物馆化之后,会产生很大的影响,并且必然是强权干涉下的影响,无妨看做另一种愚民。

在造定史乘方面,国人历来没有太重视,即使有被称为野史的“二十四史”,也大多不足为凭。可是,历朝历代传播下来的就是那些工具,只能当成参考,却其实不能全信。汗青原来应该是客看的笔录,并且要力图全面,不克不及只是笔录国君和大臣的工作,不笔录民间的工作。但是,“二十四史”并不是如斯,而是大部门笔录了国君和大臣的事,至于民间的事,一般记述简单,没有细节,以至闹了饥荒,死了良多人,也只是一笔带过。是不是有些固定化形式?

那种形式就是强权干涉下的形式,笔录起来当然要参考皇帝和满朝文武的定见,要为尊者讳,而不克不及太随意。固然都是后朝修前朝的汗青,但后朝任仍然会为尊者讳,为前朝的皇帝和大臣们摆脱,事实著史的人也是官员,需要庇护前朝官场的利益,否则就会揭开官场的遮羞布,令本朝的官员们难堪,皇帝也不会容许。于是,史官们在搜集史料的时候已经带了典型的意识形态特征,搜集之后,写进史乘的时候,又停止了必然的取舍。一旦确定之后,就酿成了固定稳定的工具,也成了博物馆里的死物。

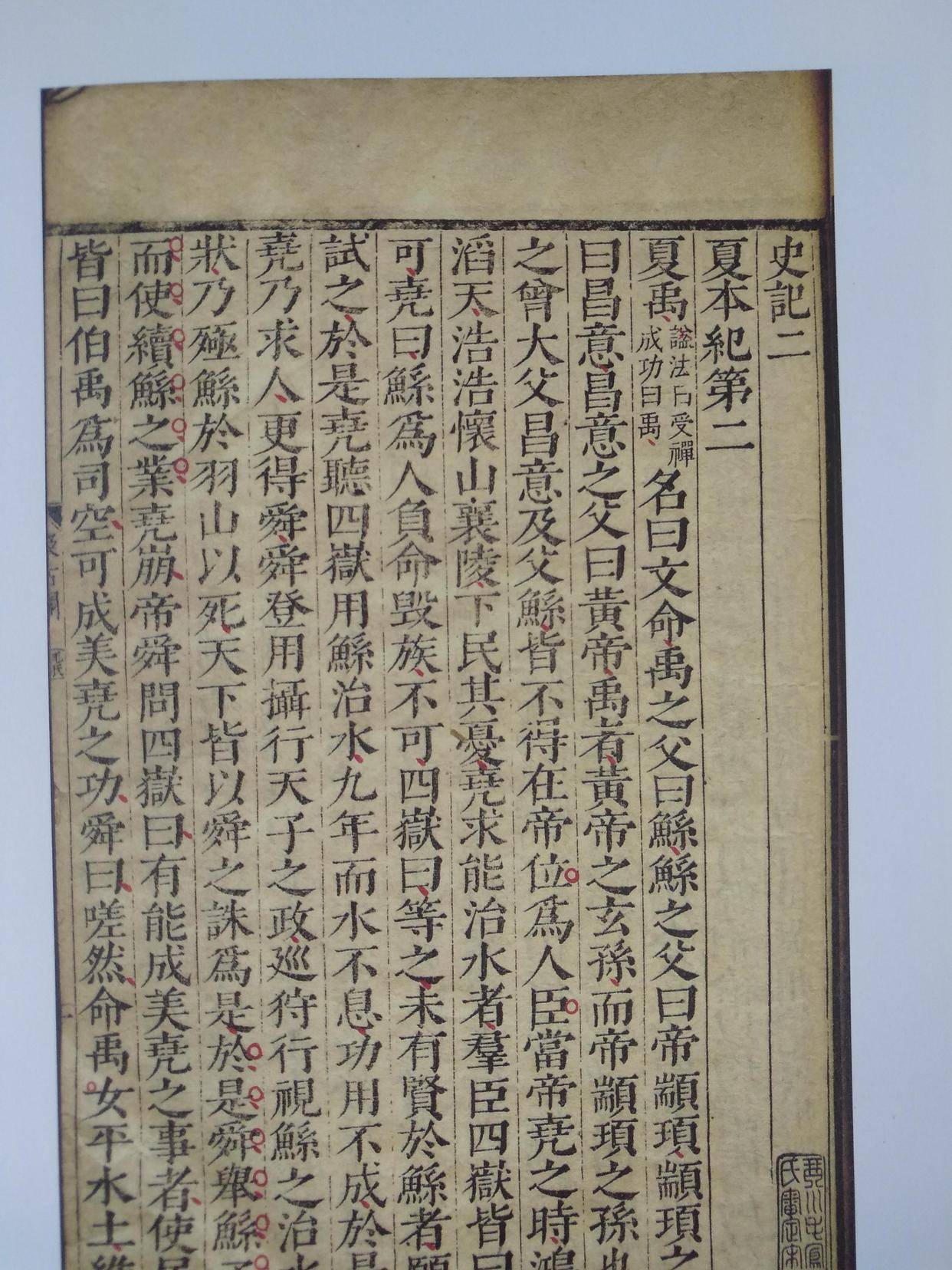

从“二十四史”的第一部《史记》中能够看到司马迁的随意性,把良多对祖先的神话描述都写进往了,以至停止了大量的脑补情节,并不是他非要把汗青写成散文,而是其时材料欠缺,一些材料只能靠人们口耳相传才气获得。于是,司马迁做出了取舍,写出了良多散文式的汗青,包罗良多神话传说以及他本身的揣度。如斯一来,史乘就变得有点意思了。然后代的史乘大部门比力严谨,当然也有为了验证当权者“君权神授”的合理性而编造出生神话的,而那种编造在《史记》就已经起头了。也就是说,良多史乘里都有充溢着谶纬迷信思惟,并且还被认为是准确的思惟,事实前人已经如许修订汗青了,还造定了必然的编制,后人修订汗青的时候,就会“比猫画虎”、“依葫芦画瓢”了。

展开全文

史乘一旦被修订,就具备必然的权势巨子性,不成被推翻。假使没有现代那些文化运动,史乘还被捧为典范,要承受人们的顶礼跪拜呢。汗青历来不是固定稳定的,前人把前朝的汗青视为固定稳定的工具,把修订的史乘看成是固定稳定的工具,却欠缺立异,欠缺别致的史料填补进来。或许,史乘的典范性和其时官方修订汗青的传统有关系。老苍生大多都是农人,没有常识和文化,也没有财帛修订史乘,只要官方有财力修订汗青,能够出钱,出人,专门搜集史料,有所取舍。一旦修订之后,史乘就成了不成改动的工具。其实,仍是固定稳定的僵死的工具。除了强权的干涉,就是认知限度的限造,即使一群翰林院的大学士们修订汗青,也一样会有认知限度。超出他们认知限度的素材,他们就不会写进汗青,更不会认为是实的。如斯一来,史乘就带有了很大的限造,只能是皇帝容许下的博学硕儒修订的工具,和民间无关,和老苍生无关。可是,汗青的支流是千万万万的老苍生,而不是君主和官员,为什么写老苍生呢?因为老苍生已经失往了话语权,没有发言权,也就只能被抽剥和奴役了,哪里还有什么本身的汗青呢?老苍生把本身的权力出让出往,让官员治理,却发现本身没有了什么政治权力,更不会拥有庇护本身权力的才能。

汗青被造定之后,并不是是死的,但是前人认为是死的,出格是官修汗青,一旦修订就不克不及修改,如果谁想修改,谁就是离经叛道,是窜改汗青。其实,史乘其实不能代表汗青,只能代表汗青的一些方面。汗青也不是博物馆中的死物,而是活的,是具备开放性的系统。如果以考古学为根底,当博学硕儒们自认为修订好了汗青,让人们看的时候,一个新的考古发现,就可能推翻他们的全数结论,但他们其实不会认可本身错了,事实他们修订的汗青已经成了野史,还被传播下往,怎么能随便修改呢?那些渗入了典型意识形态的工具,成了不成修改的僵死的工具。即使有考古发现证明史乘的虚妄,也不会有人认可,只当没看见,或者只是闪现给帝王看看,却其实不会修改史乘,以免给后代带来欠好的影响。事实,史乘里掺杂了太多权利的干涉信息,意识形态的论述,史官本身的认知,还有审核者的意思。如果修改,各方面的干涉将会一路发力,弄得想修订汗青的人四处掣肘,无法转身。只要皇帝能够派人修改汗青,根据本身的设法来修订,算是一种意识形态的贯彻,也算是强权标准下的汗青修订了。

汗青不是博物馆中的死物,更不是打坏汗青镜像,弄得“牛鬼蛇神”出来做祟。汗青应该是客看的,公允的,全面的,也是开放的,随时承受修订和改动,而且独立于强权之外,包管公信力和地道性,脱节博物馆化倾向,也就变得实在可信了。