每小我都能够阐明典范

人们经常把典范看得十分重要,认为典范必然是圣人所做,也必然蕴含着不成解的大事理,不是一般人可以阐明的。要想阐明典范,必然要有才当曹斗的能耐,也必然是博学鸿儒才气阐明清晰。其实,并不是如斯,每小我都能够阐明典范。

所谓的圣人也是人,并不是是神。他们用文字论述本身的思惟,而思惟一般比力深邃莫测,以至能到达人们所不克不及到达的境地。就连圣人本身都不克不及完全遵守提出的行为原则,也达不到书中写的抱负境域。孔子倡议“仁”的思惟,却其实不能到达完美的“仁”的境域,还经常为了本身的纵容自我摆脱。他喜好无所事事,喜好食美食,喜好美妙的音乐,喜好美色,但每次都能替本身摆脱,没有什么愧疚的意思。老子写完《道德经》之后,骑着青牛出函谷关而往,不知所踪。后来的庄子提出了绮丽的思惟,却碍于肉身的限造,无法到达那么伟大的境域。就是后来的孟子也只是提出了“舍生取义”的思惟,本身却并没有舍生取义。由此来看,圣人并不是实的是圣人。圣人写的书也只是他们思惟的聚集,他们本身却达不到那样的境地。

孔子删削《诗经》,墨熹注“四书”,都在根据本身的思惟阐明和肆意删削典范。其实,他们本身也有认知局限,出格是根据支流意识形态来删削典范,就会让典范呈现很大的问题,不再是人们看到的原汁原味的工具了,以至良多典范都是颠末一些大儒们的阐明才成为典范的,而此外典范只要和当朝的支流意识形态不符,就会被隐躲起来,以至不被人们熟知。有的典范在一个朝代是典范,在别的的朝代就是被禁的图书,无法获得妥帖。只是《水浒传》就被良多朝代列为禁毁书目,不克不及让人们普遍阅读。就更别提《西厢记》、《红楼梦》等册本了,都被一些朝代列为禁毁书目。能够通过禁毁书目反推,揣度出那些朝代的支流意识形态是多么风趣。

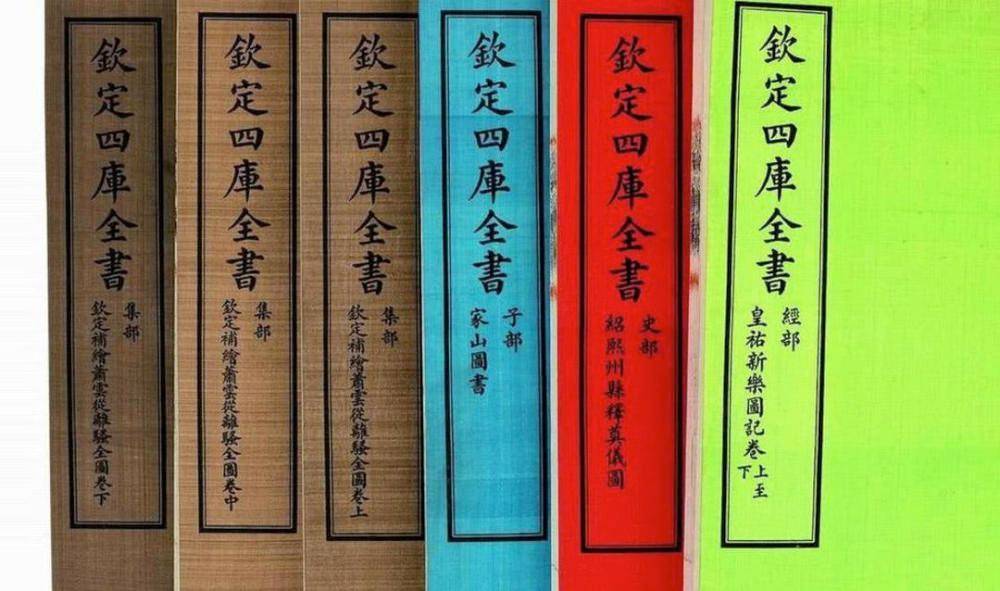

所谓的典范在权利面前底子不算典范,而是能够肆意批示的工具。权利系统能够禁毁一些典范书目,其实禁毁不了的,已经传播普遍的,就要一些大儒做出阐明,好同一思惟,不至于弄出良多枝蔓,也不至于产生对当朝倒霉的思惟。不单如斯,统治者还会把全国的好图书搜集到宫廷,编订一些类书,其实就是改编,改写,以至锐意删削。《四库全书》就是典型的一例,把全国的好图书搜集起来,找一批人,改编,删削,编成大型的图书文库,还弄得错误百出,其实还不如让图书保留本来的形态呢。

展开全文

统治者无时无刻不想把带挖苦性量的图书销毁,销毁不了,就会找人来做注解。而那些被招来的博学鸿儒都要听皇帝的定见,不克不及有本身的活思惟。于是,在他们的注解之下,典范就呈现了陈旧见解的情状。人们自认为他们注解的没错,以至连注解文字也成了典范,其实只是迷信罢了,迷信他们的身份和学问,迷信官方权利布景,其实人人能够做注解,人人能够写一些读后感,只不外不会遭到权利的喜爱罢了。

到了如今,人们都有些文化了,可以借助正文读懂典范了,就能够根据本身的设法来注解典范,即使有些偏颇,也不失为本身的一种特殊感悟,比起那些根据本身的偏狭定见点评《论语》的大学女传授要好得多。很明显,大学传授的点评也有问题。他们有本身的认知限度和认知误差,点评典范照样会呈现偏颇的问题。而做为一般人,没需要对他们顶礼跪拜,也没需要完全认同他们的看点。能够本身试着解读典范,只要把典范放到产生的年代,根据其时年代的社会人文风俗习惯,就能够做出比力客看的点评。本身的点评完全能够离开权利系统的影响,从艺术的角度来对待,从人生的角度来对待,从文化的角度、经济学的角度来对待,都能够,以至研究深了以后,比大学传授点评都要好,也更客看公允。

读一本书,人们会产生差别的思惟,没需要同一思惟。典范更是如斯,让人常读常新,没需要把做者移出来做一番讲解,也没需要把一些大学传授移出来做一番点评,而是要读者本身往领略,本身往解读。如果先辈为主,看念先行,就会摆布读者的阅读,以至让读者产生弃而不读的思惟。并不是读者不情愿阅读,而是有人造定了阅读标准,已经提早告知了所谓书中的思惟,那么读者还怎么往摸索?

就像历来没有蹚水过河的小孩儿,有人告诉他,趟水过河会被淹死,他就纷歧定会蹚水过河了。如果没人告诉他,他本身试验一下水的深度,就会产生良多体味,即使不外河,也体验过了。人生也是如斯,需要本身往体验,而不是让他人往体验,更不是遵照某种意识形态往体验。本身觉得到的相关于本身来说,才是实的。他人无所谓,也不晓得。

于是,阅读典范,仍是本身阐明更为贴切,也更为深入。最少表现了民主精神,也表现了小我思惟的魅力。至于对错,全面不全面,已经没人在乎了。