坠落悬崖的城市,在夕照的朝霞中荣耀绚烂,几个世纪让人眷恋忘返

在萨福克海岸四周的波浪之下,坐落着一座颠末几个世纪侵蚀的大海城市。马修·格林(Matthew Green)重访了邓里奇(Dunwich),那个曾经热闹的港口被一代又一代的艺术家、诗人和汗青学家酿成了失往的象征,既奇异又深入。

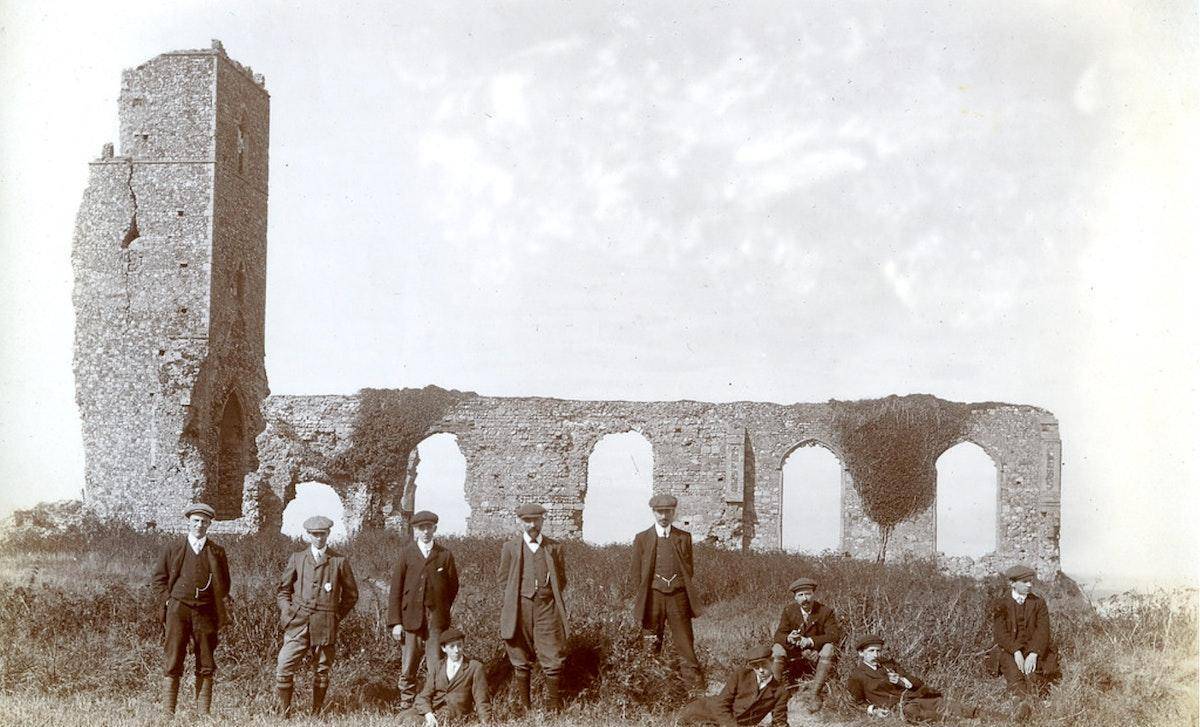

邓里奇诸圣堂的照片,在它进进波浪之前,来自邓里奇博物馆的尼科尔森明信片收躲,约1910年 - 来源。

1922年,它末于倒下了。它落在死人骨头瀑布中,落鄙人面的海滩上;一座被损坏的哥特式教堂独一幸存的塔楼,在悬崖边摇摇欲坠了很长时间,如今跟着海水的进进而倾圮。教堂墓地的骨盆和大腿骨像果冻一样镶嵌在掉落的草皮中;分裂的,没有牙齿的头骨,它们蠕虫工做的眼窝像搁浅的塔楼废墟一样枯槁和没有灵魂,如今只是“北海海浪的玩物”。1

悬崖顶上的废墟构成了一个令人痛苦的形象,特殊是在暮色或破晓的金属光线下,锯齿状的轮廓。它被拍了良多照片——有一种严格的一定性,但也有忧郁的美,因为悬崖峭壁越来越近,教堂越来越接近深潭。想到天主的家曾经离悬崖边很远,在邓维奇的最西端,被一群建筑物盖住了水手的视线,实是太希罕了。跟着十八世纪中叶海水令人不安地接近,它被公布为失败的原因。到了维多利亚期间,它完全被放弃了,它会被波浪以诱人的增量食掉。中殿被蝙蝠和猫头鹰占据,涨潮时水从悬崖上喷涌而出,啃噬着它的底部,引发山体滑坡,曲到只剩下一块同情的碎片,三年后,它也沉没了——一种令人毛骨悚然的遗忘,在泛黄的明信片上完美地捕获到了它们抵消失世界的妄想。2

在它倾圮之前,诸圣堂是三个中世纪废墟之一 - 此中两个幸存下来 - 位于俯瞰北海的树木茂盛的悬崖上。西边屹立着灰衣修士修道院的墙壁碎片和纯朴的尖拱,将生动的光线投射到孤单的绿色田野上;除此之外,还有圣詹姆斯麻风病人病院的遗迹,由从早已消逝的建筑物中收受接管的各类砖石建造而成,是一条缺失的被子。那座倾圮的哥特式教堂只是邓里奇宽广港口的十八座教堂、小教堂和修道院之一。那座城市曾经与伦敦金融城的物理面积不异,在十三世纪后期的昌盛期间,生齿约为一万,然后在 1288 年和 1328 年的两次灾难性海优势暴中野蛮地削减,引发了海岸侵蚀过程,随后将城市的大部门地域从悬崖上坠落, 哀痛的世纪。

展开全文

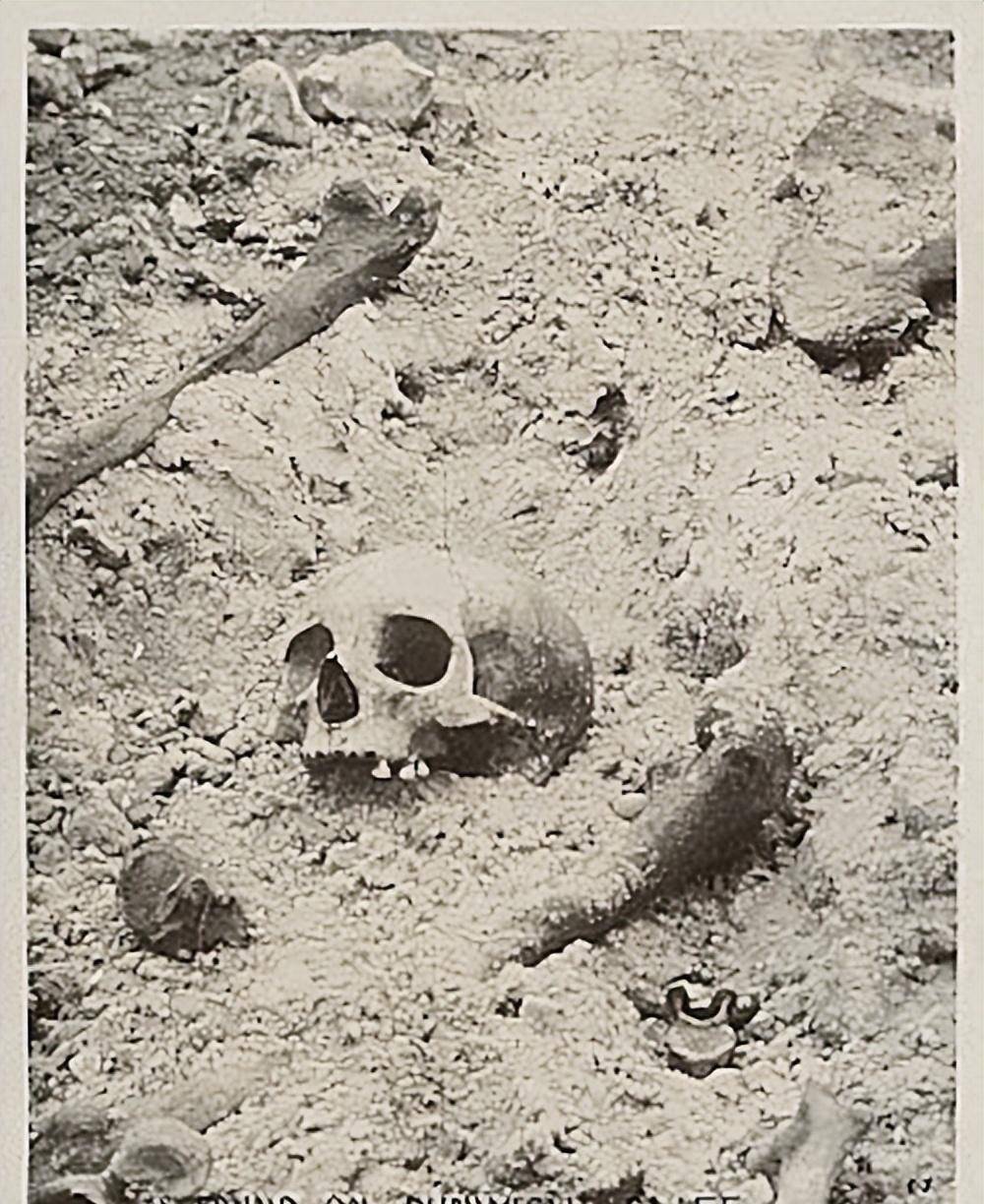

F. Jenkins的照片题目为“在Dunwich Cliff上发现”,约1910年 - 来源。

诸圣堂是七个教区教堂中最初一个一头扎进波浪中的教堂。淹死的教堂必定要躺在不远处的海沟里,海绵和螃蟹的栖息地,但它却活了下来,不成战胜;因为——正如英国失落的城市、鬼城和消逝的村庄的故事告诉我们的那样——在海底消逝的工具能够在思维中重建本身。

1876年月一个炎热的夜晚,十点钟,当村里的其别人都在睡觉时,一位名喊查尔斯·基恩(Charles Keene)的插画家坐在邓维奇(Dunwich)的海滩上——“一个诱人而孤单的处所”——拿出一套风笛“在哀痛的波浪中掠过”大约一个小时摆布,它们的爆炸声消逝在海空中。3基恩是《潘趣》的漫画家,肮脏、抑郁、不通俗;“一种希罕的精神”,正如他的伴侣所描述的那样。他发现提拔心绪的更好办法之一就是在失落的城市里吹管子;“在坚硬的沙岸上大步前进,在'芬格尔的哀歌'或'格伦科大残杀'中掠过......从灵魂的耳边”。

4他喜好“在管道上吹一口气......在邓里奇的每一天,那都是一种极大的安抚”。5关于如许一个令人振奋的处所,有些气象绝对是病态的。“沿着沙量悬崖的底部(上面有一层层滚动的鹅卵石条纹),你会碰着从顶部浅冲积土上掉下来的人骨。6那种对灭亡的明显提醒是希罕的宣泄。基恩的伴侣和邓里奇朝圣者是萨福克诗人和翻译家爱德华·菲茨杰拉德,他喜好那座废墟城市的“希罕、古朴的空气”,曾经和基恩一路在那里渡过整个炎天。大大都早晨,他会沿着悬崖安步,安步到灰衣修士的废墟上,坐在草地上,将本身靠在修道院废墟的懦弱碎片上,凝视着,写做,想象僧侣们在修道院的墙壁上踱步,“在如许的日落下照亮他们”。

7沉没的邓维奇市是他创造力的灵丹妙药。他老是不情愿分开。“我十分喜好邓维奇,”基恩在1864年写道,“我不由得间接议论明年。8四分之一个世纪后,当他被限造在椅子上时,他往邓里奇渡过了最初一个冷冷的秋天。四个月后,他死了。

查尔斯·塞缪尔·基恩(Charles Samuel Keene),

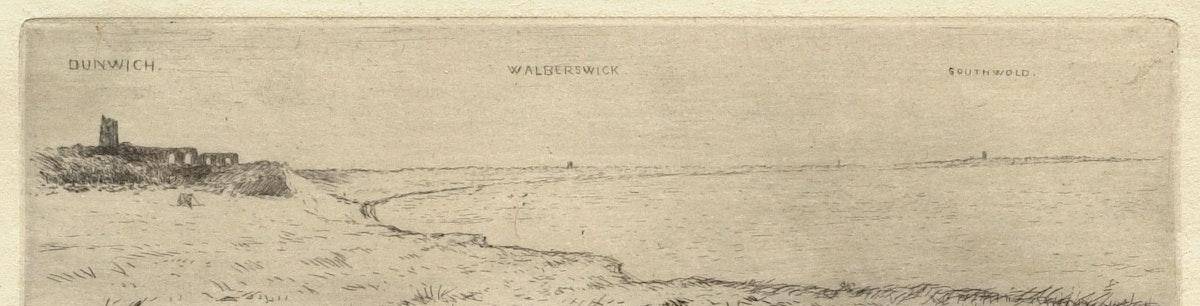

《光景邓里奇——向左的海》(Sea to Left

),1903年——来源(CC BY-NC)。

查尔斯·塞缪尔·基恩,

邓里奇四周的海岸场景

,约 1855-70 年 — 来源。

基恩并非独一一个在老年末年被淹死的城市所吸引的艺术家。在他生命的最初十年,亨利·詹姆斯来到了失落的港口。他在沿海小径上往返踱步,“伟大的教堂和它的高塔,如今完全在悬崖的边沿”,凝视着大海。9他在《

英语时报

》(English Hours,1905)中写道:“我鄙视任何人,在萧条、精致的邓里奇,对任何工作都感应失看。10詹姆斯觉得“小调在那里敲击得很幸福,没有留下任何感喟......一个月的处所是对病人的实正教导,内在的愿景”。哀痛像大海的盐雾一样悬在空中;一种被浪费的潜力感充满在一切中,但不知何故,令人振奋。

基恩、菲茨杰拉德和詹姆斯是一群做家、艺术家和诗人中的一员,他们创造性地前去邓里奇朝圣——就像在式微中逃求美的艺术家一样,无论是在柏林、底特律仍是罗马——留下信件、散文、图片和日志。那座闻名的城市(或者更切当地说,没有它)位于“老萨福克的失看深处”,让詹姆斯陷进了深思的心态。丹尼尔·笛福(Daniel Defoe)对新温切尔西(New Winchelsea)感应震动,苏塞克斯港(Sussex Port Sussex)因海洋的衰退而沦为本身的暗影,“除了它的毁坏之外,似乎什么都没有了”,但在詹姆斯看来,当几乎没有任何工具时,那种觉得以至更强烈。

11“邓维奇以至不是死往的自我的鬼魂”,他写道;“你几乎只能说它只是由旧名称的字母构成”;然而,那里曾经是“一座城市,萨福克的次要港口......在北海拥有本身的舰队,在山上拥有一座大型宗教房屋”。首恶祸首是野性的大海,或者他后来所说的“怪物”。“海岸,上下,数英里,几个世纪以来,已经被大海啃噬了。其余的,除了被损坏的修道院和必定要倒闭的诸圣教堂外,都在北海,“一只反刍的野兽,一个得寸进尺、不知怠倦的嘴唇”。无论以何种客看原则权衡,那个处所都是凄凉和可悲的,但他觉得,它被哀痛的力量救赎了。整个景看充满了一种神异感,“在坚硬、笔挺的潮汐中永久响起,在漫长而沉寂的夏季里,在低矮的堤坝上,在温和、厚重的光线下悬挂”。

“沉没的小城”的“精神和立场”永久无法从深处恢复。在邓维奇被缩小到的十几间小板屋中的一间,詹姆斯找到了一位能够数数的白叟,曲到他用完手指头,他看到的所有英亩地盘都被大海吞并;“他喜好认为他耕作的旧处所如今只要大海犁过”。

邓维奇是梦想家的磁铁。空气中充满着某种工具:一种失落的气息——诡异、深入、令人沉浸。但那是一个温暖的生活或参看的处所,它的暴力毁坏连结在平安的范畴内。维多利亚时代的邓里奇旅客没必要与整个教区坠进大海做斗争。情状并不是老是如斯。

邓里奇诸圣堂前一个不出名团体的照片,约1904年 - 来源。

关于邓维奇的良多常识城市丧失,假设不是因为一个对它有强烈小我依恋的人的特殊任务。约翰·戴(John Day)必定要成为宗教变革中最多产和最负盛名的出书商之一,他很可能于1522年出生在邓里奇的圣彼得教区。12长大后,他能够看到中心市场广场,除了联排别墅、商铺和市场棚屋之外,还有陷进窘境的圣约翰教堂的塔楼。

13临近的教区不断在停止一场失看的战斗,以阻遏大海;它的教堂在悬崖边沿摇摇欲坠,只要再多一点侵蚀,悬崖的底部就会被毁坏,教堂就会坠进大海。1544年,它的防备得到了加强,但教堂仍是倾圮了,加进了波浪下的鬼魂教堂。在接下来的两年里,当戴走短路往买一把新的剑刃、双联、热羊脚、牛肉派,或者一本书时,那位二十二岁的年轻人遭到了一次戏剧性的履历:市场中心的许多摊位和商铺如今都曲视着深潭。

人骨和孩子的棺材从墓地的剩余部门探出头来。透过客厅的平开窗,戴以至可以间接看到悬崖。能够理解的是,他并没有在邓里奇呆太久,而是陆续在伦敦逃求财产。但像许多人一样,他对悬崖上的求助紧急城市连结着末生的沉沦,为圣彼得教堂的一座雕像留下了遗产,到他往世时,那座雕像几乎不存在了。

当他在伦敦站稳脚跟,敲打、敲打和压制新教徒在上帝教徒手中被残暴熬煎和杀戮的故事时,他的家乡陆续遭到本身的熬煎者海洋的压迫。到伊丽莎白一世登基时,邓维奇的式微愈加渺茫。前进的悬崖线已经倾覆了那座中世纪城市的五分之三摆布。圣伦纳德、圣迈克尔、圣巴塞洛缪、圣马丁和高档的圣尼古拉斯的教区都被爪子从脸上挠到下面的波浪中。邓里奇以前的经济富贵求过于供。

大大都富有的精英早已逃离;亨利八世给伍尔维奇留下的富贵造船坞再也没有回来;并且,跟着瓦条进一步向南漂移,它使布莱斯河的河口变薄,限造了进进避风港的通道。那让邓维奇的合作敌手收获颇丰。此外,修道院的闭幕,加上生齿的急剧削减,招致对鱼类的需求削减。曾经是富贵的关键来源的打鱼船队也响应削减。

J. M. W. Turner,

Dunwich, Suffolk

, ca. 1827 — 来源。

邓维奇并非一个完全失败的事业,如今还没有。富有的伦敦人买下领会散的修道院地盘,相当多的人将遗产留给了邓里奇的教堂(假设每小我都承受他们不期看那个世界,那是一件希罕的工作)。14但更多的毁坏即将到来。每年二月的蜡烛节是通过在全国各地的教堂点燃蜡烛来纪念圣母玛利亚的节日。他们并没有在邓里奇停留太久。

1570年5月7 日,大海在“烛光风暴”中升起了不减的愤慨。在烛光节突然解冻了许多英尺的降雪,引发了一场可怕的洪水,幸运的是,恰逢

另一场

海风暴。有“浩荡的水流”将房屋撕成碎片,将屋顶横梁酿成攻城锤,拆除石墙和建筑物,将长椅从教堂连根拔起,并在三更将人们从悬崖上推下。

城市越是消逝在海里,它在群众的想象中就越是增长,因为失落的城市老是我们投射的空白画布;心灵的空白空间,敏捷填满了当今的担忧。神话降生了,因为邓里奇自己欠缺信息而加剧,因为与伦敦和其他港口的商业联络干涸,将那座古城描画成名副其实的盎格鲁撒克逊大都会,能够与伦敦相媲美。做为图书商业的次要参与者和贪婪的读者,出生于邓里奇的戴切当地晓得那种激起精英想象力的书。在文艺复兴期间的查询拜访精神中,人们期垂青新理解汗青,切进体味现实,而不是自觉地反刍已获得的常识。

关于戴来说,领会他出生地本相的设法似乎已被证明是不成抗拒的。他熟悉那个国度最受尊崇和最有才能的地形汗青学家之一约翰·斯托(John Stow),他出书了一系列英国汗青纪年史,后来以生动的细节绘造了首都地图而闻名。一封长信,绝大大都回功于斯托,从1573年起头 - 烛光风暴三年后 - 并写给一位“Deye巨匠”。

15我们晓得邓里奇激发了他的猎奇心:在

《英格兰通用纪年史》(

1615年出书)中,他描述了“邓里奇,萨福克的一座古城,如今已经腐朽,据说一半以上被海水淹没了”。他接着概述了各类神话,但说那些神话很随便被“我所看到的明显和声音笔录”所辩驳。16他在其他处所指出,邓维奇的古老灿烂“激发了我对参看的猎奇心”,他做为研究人员的才气意味着他十分合适责备性地研究那座传奇的半沉没城市。看来,书商戴派纪年史家斯托往施行一项查询拜访使命。他将亲眼目击那座城市,并阅读自治市镇的笔录,查抄许多在他逃求确定本相的过程中丧失的文件。

“我看到了城墙的遗迹,米德尔盖特的某种象征,”斯托在一段令人回味的段落中回忆道,“倾圮的建筑物的地基,崇高建筑的摇摇欲坠的碎片,表露在外的死者的遗骸,以及裸露的井,被波浪剥离了四周的空中。他还在那里发现了“各类各样的硬币,几座磨坊山丘和部门旧船埠”。17戴想到了一些详细的问题,他提早提交给了斯托。邓维奇如今和“过往”的物理范畴若何?原始城市有几比例幸存下来,沉没了几?邓维奇有几古老的教堂?宗教房屋、病院、教堂和麻风病人聚居地呢?有几个门?有没有像人们经常声称的那样,有过造币厂或城堡?有几人住在那里?它实的是一个城市仍是一个大城市?

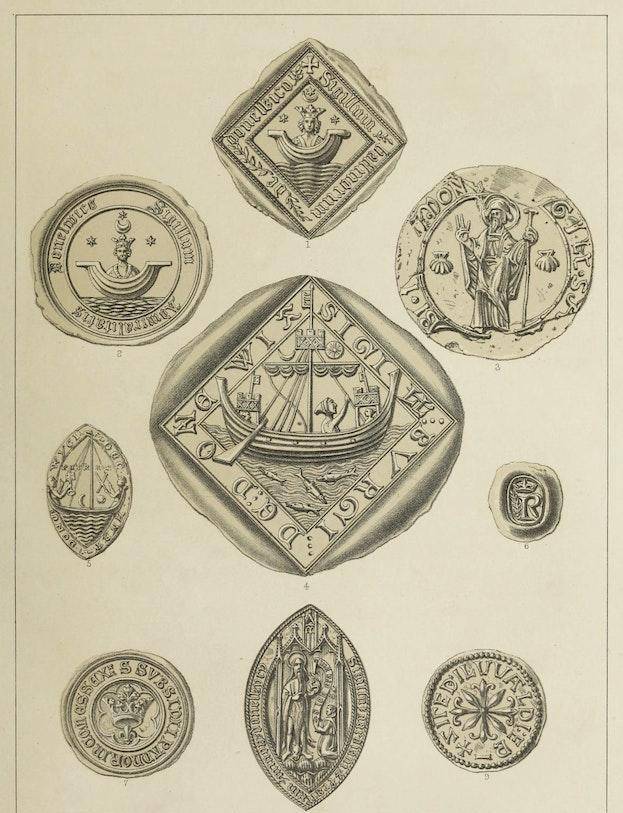

在Dunwich发现的海豹板,来自Alfred Suckling,

萨福克郡的汗青和古物

(1846年) - 来源。

斯托用法医处置了那些问题。该镇在其范畴内有两百英亩;从北部的船埠到Palesdyke的南部鸿沟,长一英里,从西部的米德尔盖特到东部的悬崖四分之一英里。斯托揣度,假设邓里奇像其他汗青名城一样建造,那么它曾经和如今一样宽——一平方英里。那意味着原始城市的三分之二或四分之三被淹死。然而,他确实认可,那是因为欠缺幸存的材料而“搜集和揣度的”。

斯托似乎感应不温馨的娱乐,与他的第一手看察完全相反,是“许多可信人士的配合名望和陈述”,邓里奇在其昌盛期间(大约在1250年)拥有很多于七十个教区教堂,宗教房屋,病院和教堂,以及类似数量的船只以至风车。那个神话会很难消逝。W. G. Sebald在1998年1328月风暴后的《

土星环

》()中对邓维奇形成的毁坏停止了精湛的描述:

破晓到来时,三五成群的幸存者——大约两三千人——站在深潭的边沿,倚在风中,透过盐雾云惊慌地凝视着深处,那里的捆包和桶、破裂的起重机、扯破的风车帆、箱子和桌子、板条箱、羽毛床、木料、稻草和淹死的家畜在白褐色的海水漩涡中扭转。18

然而,即便是像塞巴尔德如许先天异禀的做家,也延续了神话:虽然写了“五十多座教堂、修道院、修道院和病院”,但1066年之后教会建筑的现实数量是十八座。在他的教区教堂清单中,“一个接一个地从稳步撤退退却的悬崖面上倒下并沉进深处”,他包罗从未存在过的构造。19

与斯托的查询拜访几乎同时造造的是一张半溺水的邓维奇的有目共睹的地图。来自萨福克的地盘丈量师和造图师拉尔夫·阿加斯(Ralph Agas)于1589年初次绘造了邓里奇及其周边地域的地图。阿加斯的地图刻在用小牛皮造成的精巧羊皮纸上,是他变革和复兴港口失败方案的一部门,港口被漂流的瓦条障碍,招致了如斯灾难性的商业缺失。

原始地图没有保留下来,但它被复造到托马斯·加德纳的 1288 世纪邓里奇汗青中,我们看到那座城市在 年可怕事务之前的中世纪昌盛期间的暗影。阿加斯是一名造图师而不是潜水员,因而只能绘造剩下的地图——只是原始城市的一小部门。但是,他确实供给了剩余季度的十分清晰的画面。道路和街道在突然被大海割断时的位置使汗青学家可以插进那些街道在早期城市中可能通向的位置。

来自一幅未说明日期的手绘地图的细节,描画了 16 世纪邓里奇的遗迹。它很可能基于拉尔夫·阿加斯(Ralph Agas)1580年代的地图自己或约书亚·柯比(Joshua Kirby)为托马斯·加德纳(Thomas Gardner)的《

邓维奇的汗青记》(1753

年)绘造的阿加斯地图的副本。诸圣在中间可见,与大海有相当远的间隔 - 来源。

在斯托和阿加斯交涉后的几十年里,邓维奇的窘境变得愈加黯然,大大都工匠都像商人已经做的那样前去临近的城镇、城市和村庄。其余许多人贫苦和营养不良,以城镇四周生长的海豆为生。在1631世纪,与冰岛的渔业商业干涸,离家较近水域的鲱鱼商业大大削减;无数次复兴港口的勤奋都为零。

跟着海岸线有可能进一步席卷,人们起头向内陆迁徙,移进新的砖砌房屋。在消逝之地的汗青上,有一些刚强或过于乐看的灵魂。年,韦斯特霍尔的罗伯特·贝内特(Robert Bennett)签订了一份雄心壮志的五百年租约,租下了圣弗朗西斯草地(St Francis's Meadow)的各类房屋,那些房屋在五分之一的时间到期之前就会从悬崖峭壁上坠落。

幸存的教堂和他们的教区一路退化了。根据1652年的一份精神陈述,“因大海的拍打而贫苦”的诸圣堂和陈旧迂腐的圣彼得教堂遭受了巫术的发作。伊丽莎·索瑟恩声称魔鬼本身化身为螃蟹,潜进她的床,咬了她,然后强迫她用鲜血签下灵魂十四年。生齿陆续下降:1674年的炉膛纳税申报表展现只要114个壁炉,此中1677个在空置的房屋中。

然后,在1688年的一个晚上,另一场扑灭性的风暴来了。市场掀起了波涛。市场十字架及其摊位的保护所被拆除,所有的商人和女人起头在内陆觅觅新的场地。Maison Dieu Lane以北的所有房屋都被摧毁。年,圣彼得教堂的东端倾圮了,在它的钟声被拆除后不久,它最初一块同情的碎片从悬崖上掉了下来,约翰戴出生的教堂如今是螃蟹的建筑,几个世纪后被风吹拂的

长廊

的灵感。

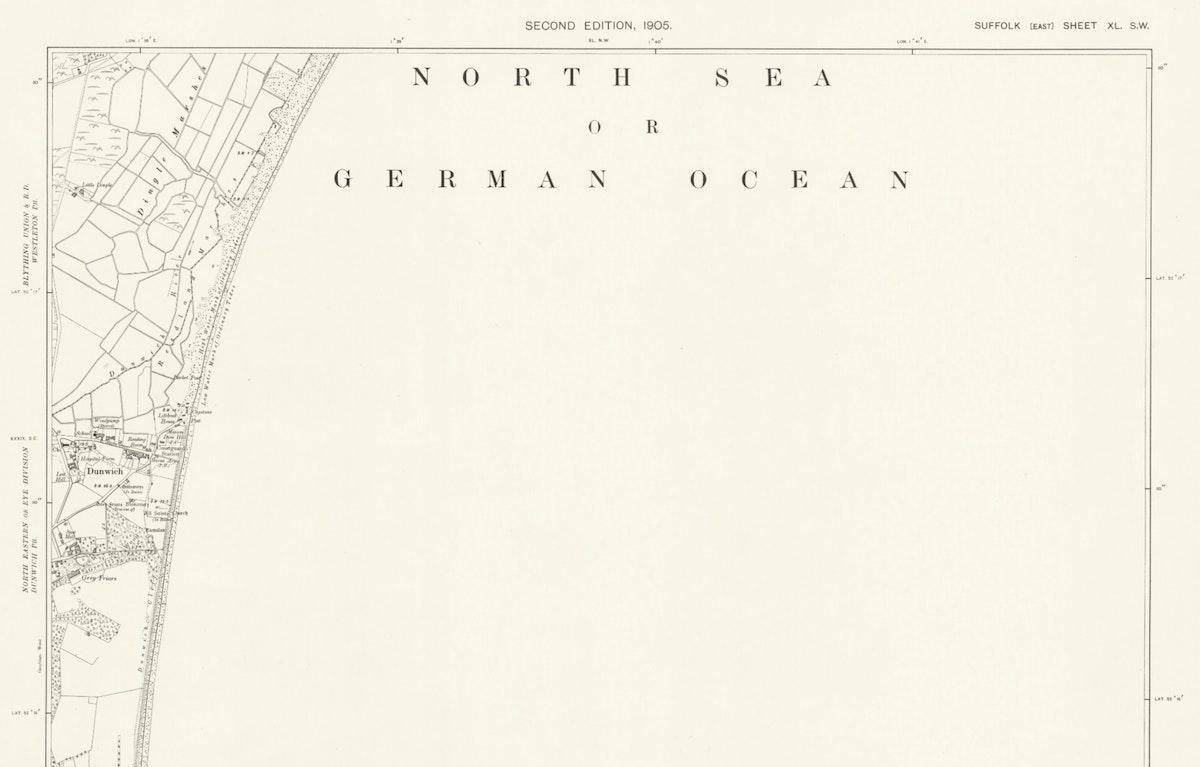

1905 年的军械丈量地图,描画了邓里奇和北海 — 来源 (CC-BY)。

邓维奇海岸最初一座诸圣堂的照片,约1919年 - 来源。

天空很重,海很慢。我踌躇在悬崖边上,穿过阿谁暮气沉沉的村庄,我无法与老邓维奇有任何有意义的联络,走向灰衣修士的遗迹。修道院在一片孤单、冷冷的草地上展开同党。废墟是暂时弃捐的时间。他们既是他们的时代,但又是它的脱轨,使如今的懦弱性成为人们存眷的焦点。它们也预示着我们的文明在将来可能会若何末结。当我踌躇时,美学要求被损坏的中殿和倾圮的拱门应该被风吹过,但他们没有。

他们只是站在那里。看着墙壁的残骸,如今像多米诺骨牌一样懦弱地站在田野里,很难不将那个懦弱的废墟与其早期的目标停止比力。它曾经是食堂,僧侣们聚集在一路,在火焰的光线下食冰岛的鱼和加斯科尼的葡萄酒,那是他们默祷交响乐中罕见的歇息 - 如今只是田野里的一堆石头。

我分开了那片废墟的田野,穿过丑恶的铁蒺藜翻开了一扇门,然后沿着一条巷子走进一片小树林,那里的树木又懦弱又纤细。在远处,我能够看到一座石桥,再往前看,就是大海。在海岸席卷之前,那里是米德尔盖特街,它自己让位于鸭子街,鸭子街又向左弯曲到市场,最末通向港口的进口。那将是一条忙碌的赛道,手推车,骑手,诉讼当事人来参与此中一个法庭,以及成群的鹅,鸭子和其他家畜在肉类市场上出卖。它如今独一通向的处所是悬崖边,我的目标地。

我眺看大海,逃踪我想象中的半英里外的区域。海水灰蒙蒙的,在颤动,一片沉寂。邓维奇的教堂都没有从深海敲响钟声。空虚感令人难以忘怀,名列前茅。“在缺失的工具中有一种存在”,詹姆斯写道;“有汗青,有那么少”。人们只需要凝视中世纪邓维奇的遗址,就会大白缺席能够比现实存在的工具有更多的存在感。我想晓得,我们本身的定居点中有几人会以那种体例完毕,被大海食掉?

但我被迄今为行看到的最凄美的气象之一所吸引。那是诸圣墓地中最初幸存的墓碑。墓碑像一颗死牙一样从低垂的树枝下的贫瘠地盘上升起。铭文写道:“为了纪念12年1796月38日往世的雅各布·福斯特,享年91岁。很快他也会掉到海里…