从荆扬之争的那些事,看东晋不承平的政治朝局

在西晋期间,荆州和扬州只是西晋的通俗方镇,在其时并没有无足轻重的地位,此时西晋的经济文化政治中心仍是以河洛地域为主。

“八王之乱”事后,西晋朝廷元气大伤,晋武帝司马炎苦心运营的中心禁军在内耗之中元气大伤,而匈奴人刘渊则趁此时机在离石要塞揭竿而起由此开启了“五胡乱华”的序幕,而大量的穷苦苍生不能不分开本身生活多年的故乡,被迫向南迁移,汗青上把那一段期间称做为“永嘉之乱”抑或者是“衣冠南渡”。

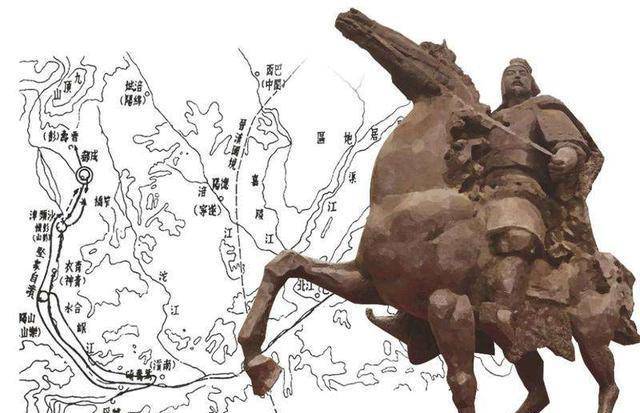

而其时南迁苍生的落脚点往往城市是两个处所,一个是其时东晋的政治中心:扬州,另一个则是东晋的军事重镇:荆州。由此那两个处所的身价起头由此水涨船高,成为东晋政权为此依靠的两大收柱:

那两处处所都聚集了大量的流民,关于生齿不兴旺的古代,有人才有一切可能,培养了其特殊的地位。那两个处所都处于抗击北方胡人的最前沿,因而两地都驻扎了很多的戎行,也培养了其特殊的军事地位。东晋的国都是建康,而建康又地处扬州,也故此付与了其特殊的政治地位。也因而关于那两个处所的运营东晋朝廷是非分特别的重视:扬州刺史一般都由皇亲国戚或者司马家族的亲信来担任,那也是世家门阀为了缓和皇室和门阀之间的关系而做出的让步;而荆州刺史一般都由朝中威信较高的大臣或者地位爱崇的大臣往担任,外加上因为地处抗击北方政权进侵的第一线,担任荆州刺史的人往往都需要具备必然的军事素养。

可是东晋门阀世家结合执政的政治生态就必定了荆、扬二州的不不变:

一个是利益上的摩擦:当外任的大臣在荆州具有了必然的实力根底之后就会对扬州构成窥伺;而扬州的门阀也对外放的门阀持一种不相信的立场,为了本身的利益他们往往会对外放荆州的大臣们多加掣肘。别的一个安不忘危的一种思惟:扬州地处长江中下流,荆州地处长江中上游,能够说荆州权力的强弱间接关系着扬州的安危。纵看东晋一朝,荆州和扬州之间的摩擦不断不竭,也让东晋朝局不断处于严重之中,每一次荆扬之争背后东晋都是一次次不承平的比赛,间接影响着东晋朝局。

东晋期间的荆扬之争

荆扬之争的序幕:司马睿的反扑,王敦觊觎皇权而引发的“王敦之乱”

第一次荆扬之争是由“王敦之乱”拉开序幕的,然而我们从史乘之中的一系列事务来看那一次荆扬之争背后的矛盾焦点是什么:

展开全文

第一次兵变是王敦不满司马睿操纵刁协削弱世家的利益而兵变的,那一次兵变浩瀚世家因为不满司马睿的行为故大大都都是持默认立场,故而此次兵变的焦点是司马睿和世家之间利益之争。第二次兵变是王敦鉴于第一次兵变之后而引发的,此时的王敦几乎掌握全国所有的军事力量,因而起头对皇权有所觊觎,然而那一次浩瀚世家都不期看改动那种场面,故而此次兵变则是以王敦的失败而了结,那一次争斗的背后能够说完满是王敦的野心差遣。第一次荆扬之争跟着王敦的死往而了结,然而就算是如斯,荆扬两地的矛盾并未得到缓解,因为王敦开了那个先例,故而在此之后浩瀚世家对出镇荆州的外藩都极度猜疑,王敦身后荆扬地域的矛盾反而是愈演愈烈。

第二次荆扬之争:琅琊王氏和庾氏家族的比赛第二次荆扬之争的焦点围绕在庾家兄弟以及琅琊王氏、何充等人之间,庾家兄弟和王敦差别,关于皇权他们没有太多觊觎,然而那也其实不意味着他们之间便承平无事,利益上、势力上的各类抵触都是荆扬之争矛盾的焦点。因为庾亮的失误招致引发了“苏峻之乱”,其被迫出镇荆州,而荆扬之争再一次在东晋上演,当然与上次矛盾差别,那一次的矛盾焦点大多是利益上的争论:

北伐一事上的矛盾:而以王导为首的浩瀚世家持反对立场,当然王导的反对并不是仅仅是因为利益上争论,此时北强南弱,庾亮在军事上无特殊才气,故王导也是从现实角度往考虑北伐一事。在继续人位置上的矛盾:其时晋成帝病重之时,庾氏兄弟为了其可以连结血脉上的关系上疏晋成帝立司马岳为帝,那关于庾氏家族来说天然是利大于弊,而对世家来说庾氏和皇室的关系越密切,关于他们来说也是极为倒霉的,因而晋成帝、晋穆帝继位风波也可看做是利益之争。琅琊王氏与庾氏家族的矛盾:王导身后,王家第二代独挑大梁之人几近凋谢,而其时王允之则成为了王氏最初一个可以扛起琅琊王氏大旗之人,而王允之天然成为了庾氏兄弟的眼中钉,为了肃清异己,此一期间以至发作了庾怿下迫害王允之事务,最末为了平息公愤,庾怿被迫他杀。由此可见,以庾氏家族为主导的荆州权力以及王导等报酬主脑的扬州系虽没有大规模的军事抵触,然而相互间的明枪暗箭也是极为猛烈的。故庾冰、庾翼相继病逝后,扬州集团为消弭庾氏家族在荆州的影响力,驳回庾氏家族陆续出镇荆州的恳求,为了消弭庾氏家族的影响力,改以桓温担任荆州刺史,也又一次引发了荆扬之争,而东晋荆扬之争由此进进了更高潮。

第三次荆扬之争:纵看桓温一朝桓温初时担任荆州刺史一职是世家为了消弭庾氏家族在荆州的影响力,故而世家找了一个门第不算高峻且与皇族关系密切的桓温来担任。其时朝野都认为那一安放极为合理,唯有熟悉桓温的刘惔持反对立场,他清晰地晓得桓温的才气以及桓温的野心。

果不其然在消亡了成汉之后,桓温已经表露了其政治野心,其欲凭仗声看改朝换代的野心也昭然若揭,接着我们试着从史乘之平分析那一次荆扬之争的焦点:

北伐之事上的矛盾:或许良多人认为桓温北伐只是为了赚取其政治野心,然而笔者认为桓温北伐也有收复故乡的愿看,从第三次北伐看到遭胡人践踏的故乡发出的慨叹可见其并不是只是一个野心家。然而无论桓温的目标是什么,无论其北伐胜利与否,对世家来说都是极为倒霉的,北伐胜利其将会进一步获取声看,北伐失败缺失的仍是世家本身的利益,故而荆扬矛盾的抵触焦点都是在北伐一事上,而差遣殷浩牵造桓温只是一个手段,而桓温进军武昌也可看做是关于世家反对其北伐的不满。桓温的野心形成了诸多矛盾:自灭成汉之后,桓温的野心已经成为了矛盾的焦点,他本期看是靠着北伐赚取声看从而完成嬗代之举,然而北伐的失败让他声看大跌,因而他不能不摘用胁迫的体例强逼东晋朝廷,故而才有了桓温废晋废帝之行为。然而此举却也把他彻底逼到了世家的对立面,谢安、王坦之为首的门阀则对其奋起还击,而那也培养了荆扬之争时局的动乱。然而桓温比之王敦到底沉着很多,固然明知谢安等人在其背后做的小动做,却也不能不认命。桓温身后,桓氏家族的继续人便更为桓冲,其继任之后自解扬州才让自桓温时代起头庇护数十年的荆扬之争至此完毕,而谢安也才有足够的精神整肃东晋内部。

荆扬之争的背后:事实是什么令荆州与扬州之间的矛盾如斯的不成调剂

荆州和扬州之间的争权夺利贯串整个东晋,桓温身后数十年,其子桓玄最末凭仗荆州之地进主扬州攫取皇位,在那如斯大规模的斗争背后,我们不由也会问,为什么东晋朝堂如斯的不承平呢?

皇权虚弱:促使浩瀚野心家的降生其其实那屡次争斗的背后有一点是极为重要的,那就是东晋皇室的力量极为单薄,世家结合执政的场面之下,东晋皇室只是一个“代言人”,其手上底子没有一丝一毫的实权,其更大的感化就是调和各大世家之间的矛盾。

因而那种皇权虚弱的场面促使了浩瀚野心家的降生,王敦、桓温甚至后来的桓玄都跟着实力的强大起头对建康的皇位产生了觊觎之心,固然王敦和桓温的手段不尽不异,不外两人的目标却是一样的,只不外一个较为强硬,一个手段较为温和。

利益使然:世家结合执政的场面之下对外藩的猜疑东晋世家结合执政的场面之下朝廷内部的勾心斗角极为严峻,各各人族都是为了本身的利益,因而那种场面之下他们不容许内部有一个庞然大物损害他们的利益,故而王敦在根除刁协等人之后欲图对皇权产生窥伺之时遭到了所有世家的反对,因为司马家做为全国共主的场面之下他们尚可庇护本身之利益,而一旦王敦胜利那么其就会凭仗着绝对的武力根除世家那也是他们不容许的。

因而王敦之乱之后,世家关于镇守荆州的人选尤为重视,差遣桓温出镇荆州是因为此时的桓氏家族还不属于顶级门阀,然而桓温却凭仗着其本身的才气一步步将桓氏家族带向巅峰,因而在此之后担忧王敦之乱再次发作,屡次掣肘桓温的北伐之举,就是不期看其靠着北伐获取更大的勋绩从而威胁他们的保存。

朝廷造衡荆州之行动

自“王敦之乱”之后,朝廷不断对出镇的外藩极为猜疑,此中尤以荆州为最。荆州地处长江上游,在天文上本就占有优势,一旦对朝廷有所不满,长江通途对其底子没有任何感化。因而为了制止“王敦之乱”的再一次发作,东晋朝廷也可谓是煞费苦心的是想方设法造衡荆州的外藩:

撮合江州刺史,为扬州设立一个缓冲地带“王敦之乱”打醒了偏安江南的世家,也让他们熟悉到了一旦外藩权力过于强大对他们将会形成没顶之灾,因而在此之后东晋关于外藩极为不安心,而为了按捺外藩权力,扬州与荆州地域之间的江州督区则显得尤为重要。扬州方面掌握了江州那么就会牢牢的按捺住荆州权力,而同样的荆州外藩一旦掌握江州那么等于掌握了进进建康的钥匙。

所以在此之后,荆扬地域的枢纽江州刺史的争夺尤为猛烈,因为一旦获得江州则就占据了对另一方的军事主动权,好比在王敦身后,荆州刺史一职由陶侃担任,而此时为了按捺陶侃,江州刺史的一职由与朝廷关系较为密切的温峤担任。

能够说在荆扬之争中,江州刺史的录用是极为重要的,他间接关系着扬州地域的安危,因而对那一职位他们也不能不慎重。

驱虎吞狼:以一方辖造另一方荆州权力的强大世家豪门其时摘取的办法往往则就是驱虎吞狼,好比庾翼死前期看让庾爰之陆续出镇荆州,庾氏家族在荆州运营多年,为了消弭庾氏家族在荆州的影响力朝廷不能不摘用驱虎吞狼改立桓温为荆州刺史。

桓温担任荆州刺史之后确实消弭了庾氏家族在荆州的影响力,可也促使桓温的权力起头强大,不得已之下朝廷则不能不操纵庾氏门人的殷浩来牵造桓温,能够说那就构成了一个怪圈,在打压一方的同时却不能不运用他的权力来牵造另一股冉冉上升的权力,所以荆扬之争屡屡发作也有那方面之因素。

重组权利架构:提拔京口的重要地位,撮合流民帅王敦兵变以前,京口并未遭到朝廷的重视,然而跟着王敦权力的愈加膨胀,晋元帝司马睿不能不操纵祖逖运营多年的京口之兵来匹敌王敦。然晋元帝关于一心只想北伐的祖逖又不安心,故而改派戴渊来牵造祖逖,逼得祖逖忧郁病亡,而由此王敦在东晋朝廷再无顾忌之人,能够说晋元帝想操纵京口之兵来牵造王敦的设法是没错的,错就错在用错了人,戴渊一介文士,怎么可能抵得过武人身世的王敦。

王敦之乱之后,朝廷也意识到了京口特殊天文位置的重要性,不但单其处在抗击北方胡人的第一线,更因为那里有大量的流民能够做为一股抗衡荆州的军事力量为本身所用。因而关于庾亮不可一世的架势,王导摘取的是和运营京口多年的郗氏家族结合,以联婚的体例结合郗氏家族匹敌庾亮,而郗氏家族的地位也由此水涨船高,成为了东晋的顶级门阀。

而在尔后京口也成为了各方权力撮合的对象,桓温第三次北伐之时就操纵了京口郗超成为其军中从军由此把京口置进囊中,能够说京口的流民帅好像江州刺史一样也是各方撮合的权力对象。

后续

荆扬之争贯串整个东晋,最末由桓玄所末结,凭仗桓氏家族在荆州的影响力,桓玄击垮了扬州,然而桓玄言过其实却又为刘裕做了嫁衣。而刘裕鉴于东晋期间的荆扬之争改以本身的儿子为荆州刺史,期看缓解那种场面,然而纵看南朝,荆扬之争仍是不断继续开展,可见刘裕的办法未能从底子上崩溃荆扬相争的场面。